Origine et histoire du calligramme

Le mot « calligramme » provient du grec kallos (beau) et gramma (lettre, écriture). Cette forme d’expression ne date pas d’hier. On en trouve déjà des traces dans l’Antiquité, avec des poètes grecs comme Simmias de Rhodes qui composaient des vers en forme d’objets (hache, œuf, ailes). Durant le Moyen-Âge, des manuscrits religieux incorporaient des textes organisés de manière à illustrer les thèmes abordés.

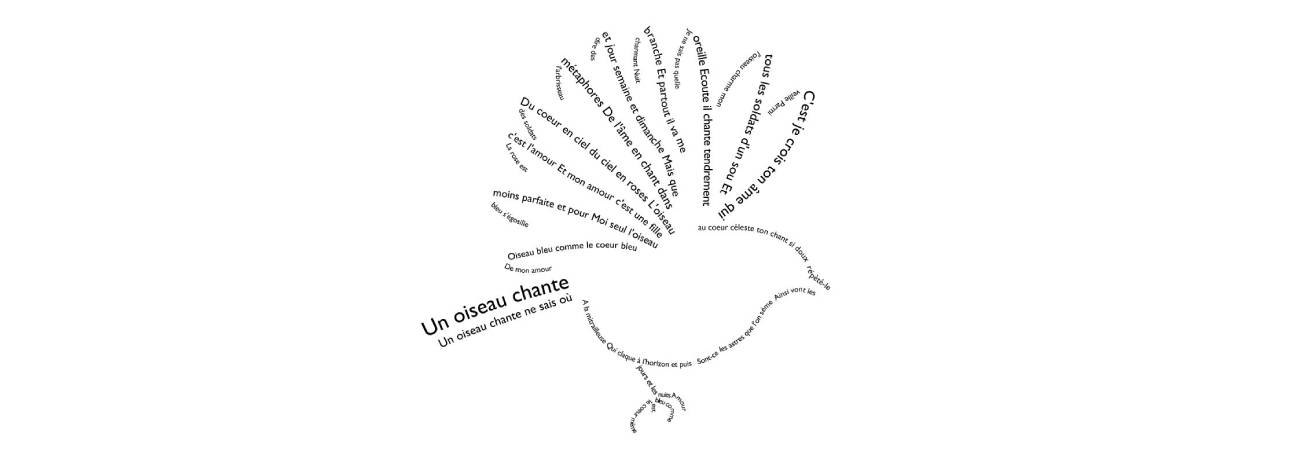

Mais c’est au XXe siècle que le calligramme connaît un nouvel essor grâce à Guillaume Apollinaire. Avec son recueil Calligrammes publié en 1918, il renouvelle la poésie en intégrant une dimension graphique à ses textes. Ses calligrammes les plus célèbres, comme Il pleut ou La Colombe poignardée et le Jet d’eau, explorent les possibilités de la typographie pour créer un nouveau langage poétique.

Les caractéristiques du calligramme

Un calligramme repose sur plusieurs éléments clés :

- Disposition graphique : les mots sont agencés pour former une image représentative du sujet du poème.

- Interaction texte-image : le sens du texte est complété, enrichi ou renforcé par sa représentation visuelle.

- Liberté typographique : l’auteur joue avec la taille, l’orientation et la police des caractères pour structurer son œuvre.

Les calligrammes célèbres

Guillaume Apollinaire est le nom le plus souvent associé à cette forme poétique. Dans Il pleut, les vers sont disposés en diagonale, simulant la chute de la pluie. La Tour Eiffel prend la forme du monument parisien, tandis que La Colombe poignardée superpose texte et dessin pour illustrer une image de guerre et d’espoir.

Mais Apollinaire n’est pas le seul à avoir exploré cette voie.

- Simmias de Rhodes : ses poèmes antiques en forme d’objets symboliques sont parmi les premières traces de calligrammes.

- Raban Maur : moine du IXe siècle qui a réalisé des poèmes figuratifs dans ses manuscrits religieux.

- Lewis Carroll : auteur d’Alice au pays des merveilles, il a joué avec la typographie dans certains de ses poèmes.

Le calligramme dans la poésie contemporaine et l’art

Au fil du temps, le calligramme a inspiré divers courants artistiques et poétiques.

- La poésie concrète : dans les années 1950-60, des artistes comme Pierre Garnier ont poussé encore plus loin l’expérimentation visuelle en créant des poèmes qui jouent avec l’espace et la typographie.

- Le numérique et les calligrammes interactifs : avec les outils modernes, des artistes conçoivent aujourd’hui des calligrammes en mouvement, où les mots changent selon l’interaction du spectateur.

Pourquoi utiliser un calligramme ?

Un calligramme n’est pas juste une forme esthétique, il enrichit aussi l’expérience de lecture :

- Il attire l’attention : l’image formée par le texte interpelle le lecteur.

- Il joue sur la mémoire visuelle : les mots et les formes s’associent pour créer un souvenir marquant.

- Il invite à l’interprétation : selon la disposition, un même texte peut prendre plusieurs significations.

Comment créer un calligramme ?

Si tu veux réaliser un calligramme, voici quelques conseils :

- Choisir un sujet inspirant : un objet, un animal, une émotion… tout peut devenir un calligramme.

- Imaginer la forme : réfléchis à comment structurer les mots pour qu’ils représentent ton idée.

- Expérimenter avec la typographie : taille, orientation, espaces blancs, tout peut être utilisé pour renforcer l’effet visuel.

- Utiliser des outils numériques : des logiciels comme Photoshop, Canva ou Word peuvent t’aider à mettre en page ton calligramme.

Avec un peu d’imagination et de patience, il est possible de créer des calligrammes uniques et impactants. Cette forme poétique, loin d’être figée, continue d’évoluer et d’inspirer de nouvelles générations d’artistes et de poètes.