Qu’est-ce que la métonymie ?

La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre avec lequel il entretient un lien logique. Contrairement à la métaphore, qui repose sur une comparaison implicite, la métonymie s’appuie sur une relation de proximité entre les deux termes.

Exemple :

👉 « Boire un verre » au lieu de « boire le contenu du verre ».

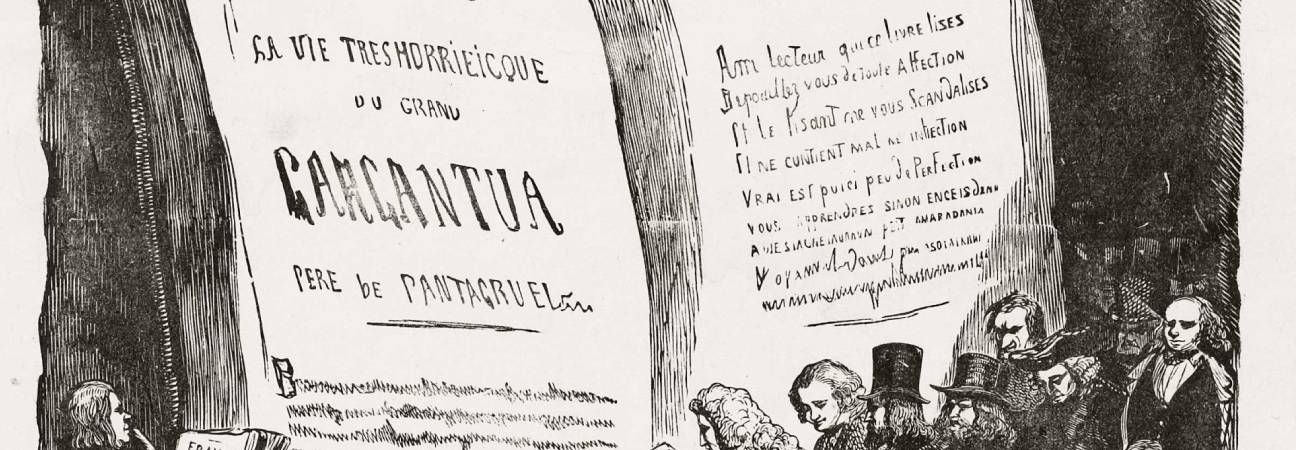

👉 « Lire un Zola » pour « lire un livre écrit par Zola ».

Ce type de substitution permet d’éviter les répétitions, d’apporter du rythme et de la vivacité à un texte.

Les différents types de métonymies

Il existe plusieurs formes de métonymie, toutes basées sur une relation logique entre le mot remplacé et le mot substitué :

Le contenant pour le contenu

👉 « Boire une bouteille » pour « boire le contenu de la bouteille ».

👉 « Manger une assiette » pour « manger ce qu’il y a dans l’assiette ».

L’effet pour la cause

👉 « Avoir une bonne plume » pour « avoir un bon style d’écriture ».

👉 « Le pinceau de l’artiste » pour « le talent de l’artiste ».

La cause pour l’effet

👉 « Il a du cœur » pour « il est courageux ».

👉 « Le feu a ravagé la forêt » au lieu de « l’incendie a ravagé la forêt ».

L’auteur pour son œuvre

👉 « Un Picasso » pour « un tableau de Picasso ».

👉 « Un Molière » pour « une pièce de Molière ».

Le lieu pour ses habitants ou une institution

👉 « Paris se soulève » pour « les Parisiens se révoltent ».

👉 « L’Élysée s’exprime » pour « le président de la République prend la parole ».

L’objet pour sa matière

👉 « Il a enfilé son cuir » pour « il a mis sa veste en cuir ».

👉 « Un verre » pour « un récipient en verre ».

Exemples littéraires de métonymies

La métonymie est très présente en littérature, notamment en poésie et au théâtre, où elle permet d’apporter de la concision et du style.

👉 « Paris a froid, Paris a faim. » (Paul Éluard) → Paris représente ici les Parisiens.

👉 « Le fer ne connaîtra ni le sexe ni l’âge. » (Jean Racine) → Le « fer » symbolise ici l’épée et la guerre.

👉 « Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, / Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. » (Victor Hugo) → « Les voiles » désignent ici les bateaux.

Comment distinguer la métonymie des autres figures de style ?

Métonymie vs synecdoque

La synecdoque est une sous-catégorie de la métonymie qui repose sur une relation d’inclusion (la partie pour le tout ou le tout pour la partie).

Exemple :

👉 « Les voiles sont sorties du port. » → « Les voiles » désignent « les bateaux ».

👉 « Mettre le nez dehors. » → « Le nez » représente « la personne ».

Métonymie vs métaphore

La métaphore repose sur une ressemblance entre deux termes, tandis que la métonymie s’appuie sur une relation de proximité.

Exemple :

👉 Métaphore : « Cet homme est un lion. » → Comparaison implicite entre la bravoure et le lion.

👉 Métonymie : « Je vais boire un verre. » → Remplacement d’un objet par son contenu.

Métonymie vs antonomase

L’antonomase consiste à utiliser un nom propre pour désigner un caractère général.

Exemple :

👉 « C’est un Don Juan. » → Le personnage de Don Juan devient un synonyme de « séducteur ».

👉 « Un Harpagon » → Pour parler d’une personne avare.

Pourquoi utiliser la métonymie dans un texte ?

La métonymie a plusieurs fonctions :

- Alléger et fluidifier le texte en évitant les répétitions.

- Apporter du dynamisme et du rythme à une phrase.

- Renforcer l’expressivité et le style en jouant sur les images.

- Donner une touche poétique et imagée au discours.

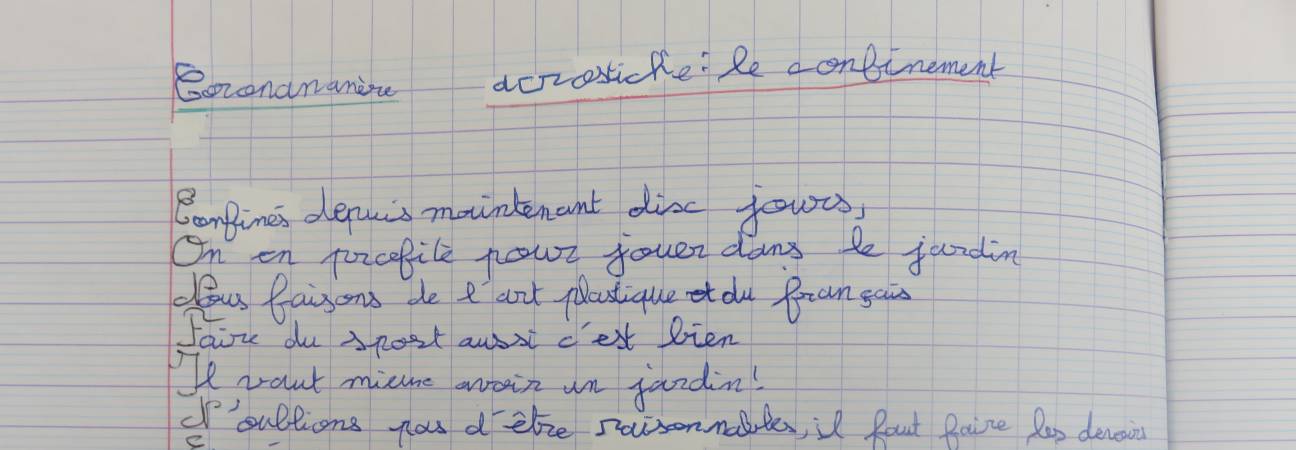

Exercice pratique : reconnais-tu la métonymie ?

Trouve la métonymie dans ces phrases et explique son effet :

- « Il a terminé son assiette. »

- « Le Kremlin a décidé d’intervenir. »

- « J’ai acheté un Van Gogh. »

Entraîne-toi à repérer les figures de style dans la littérature et dans ton quotidien, car la métonymie est omniprésente et rend notre langage plus vivant !