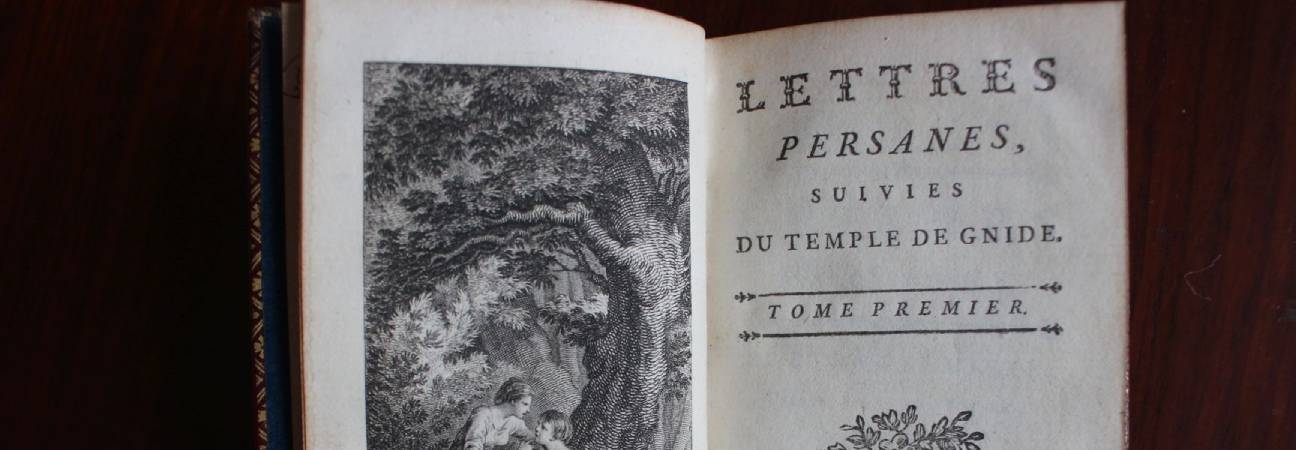

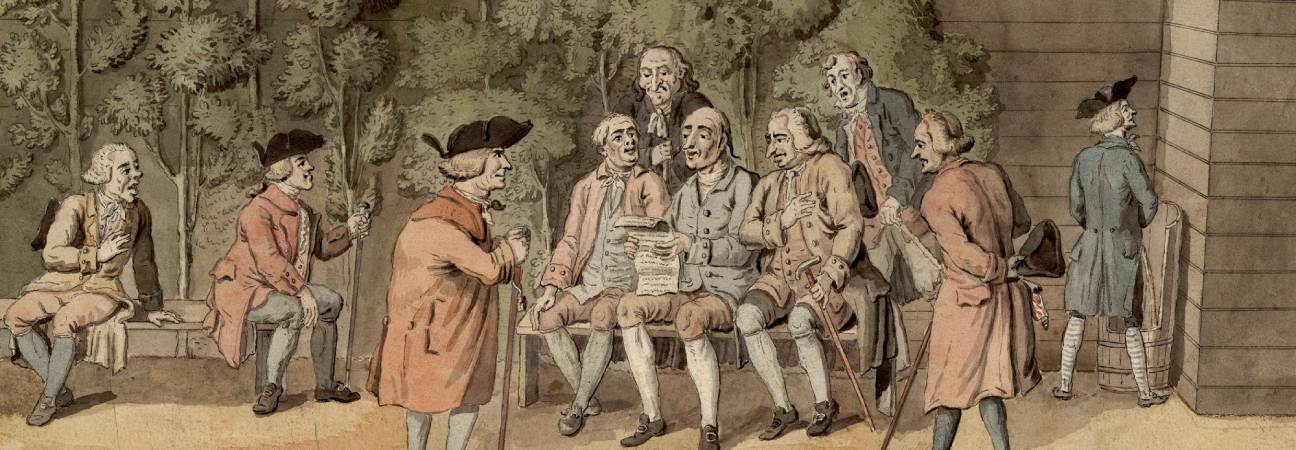

Derrière cette correspondance entre deux Persans en voyage en Europe, l’auteur dépeint avec ironie et satire la société française du XVIIIe siècle et ses dysfonctionnements. Il critique notamment la monarchie absolue, la religion et les mœurs françaises.

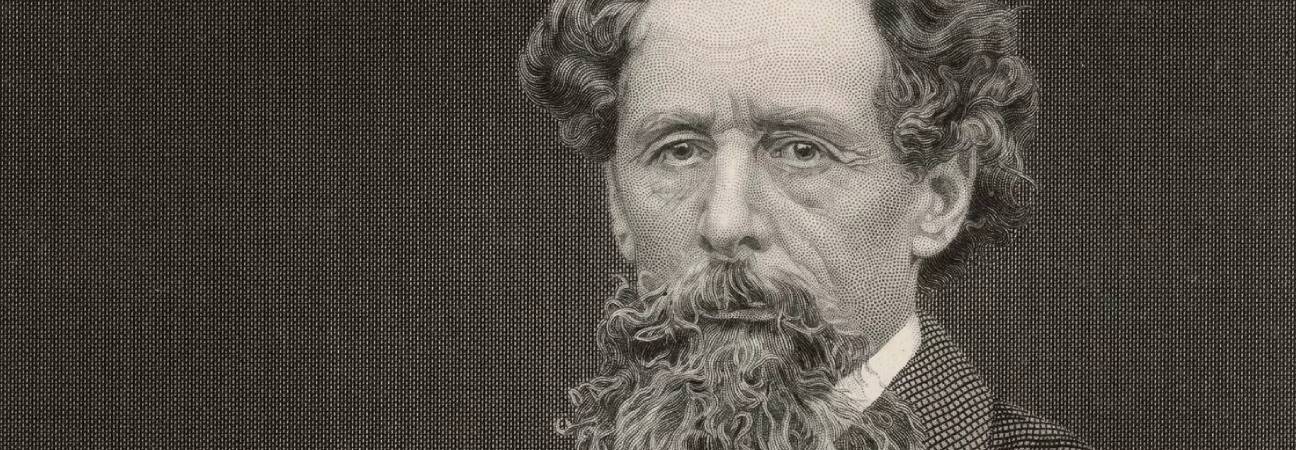

Qui était Montesquieu ?

Montesquieu, de son vrai nom Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, est un philosophe et penseur politique du mouvement des Lumières. Issu d’une famille noble, il mène des études de droit avant de se consacrer à l’écriture.

Son voyage en Europe influence profondément ses idées et lui permet d’observer les différents modèles politiques et sociaux. Outre Les Lettres persanes, il est également l’auteur de De l’esprit des lois (1748), un ouvrage fondateur de la théorie de la séparation des pouvoirs.

Résumé des Lettres persanes

Le roman suit le voyage à Paris d’Usbek et de son ami Rica, deux nobles Persans. Usbek correspond avec ses femmes restées dans son sérail à Ispahan, ainsi qu’avec divers interlocuteurs.

À travers leurs lettres, les deux Persans décrivent avec un regard étonné la société française, en mettant en avant ses contradictions et ses absurdités. Pendant ce temps, le sérail d’Usbek sombre dans le chaos, jusqu’à la révolte finale qui mène à la mort de ses épouses et de ses eunuques.

Analyse de la lettre CIII des Lettres persanes

Dans cette lettre, Usbek écrit à Ibben, un ami resté à Smyrne (actuelle Izmir, en Turquie). Il analyse la situation politique en Europe et compare les gouvernements des rois européens à celui des sultans d’Orient.

Un regard critique sur l’Europe

Dès les premières lignes, Usbek décrit l’organisation politique européenne :

Les plus puissants États de l’Europe sont ceux de l’empereur, des rois de France, d’Espagne et d’Angleterre. L’Italie et une grande partie de l’Allemagne sont partagées en un nombre infini de petits États, dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté.

Cette analyse met en lumière l’opposition entre les grandes puissances centralisées et les petits États fragmentés.

L’usage du superlatif « les plus puissants » accentue la supériorité des grandes nations.

Le terme « martyrs de la souveraineté » décrit les princes de ces petits États, dont le pouvoir est si limité qu’il en devient une souffrance.

La critique de la monarchie absolue

Usbek critique ensuite le système monarchique européen :

La plupart des gouvernements d’Europe sont monarchiques, ou plutôt sont ainsi appelés : car je ne sais pas s’il y en a jamais eu véritablement de tels (…). C’est un état violent, qui dégénère toujours en despotisme, ou en république (…).

Cette phrase contient une critique forte : le système monarchique tend irrémédiablement vers la tyrannie ou la dissolution.

Montesquieu y expose une vision pessimiste du pouvoir : il est impossible de maintenir un équilibre durable entre le prince et le peuple.

La différence entre sultans orientaux et rois européens

Montesquieu met en parallèle la manière dont le pouvoir est exercé en Orient et en Europe :

Les princes d’Europe ne l’exercent point avec tant d’étendue que nos sultans; premièrement, parce qu’ils ne veulent point choquer les mœurs et la religion des peuples ; secondement, parce qu’il n’est pas de leur intérêt de le porter si loin.

Cette analyse souligne que les rois européens respectent davantage les traditions et la religion que les despotes orientaux. Ils modèrent leur pouvoir par pragmatisme et par calcul politique.

Une vision méliorative des monarchies européennes

En comparant les deux systèmes, Montesquieu dépeint les rois d’Europe sous un jour plus favorable :

Bien loin que les rois de France puissent de leur propre mouvement ôter la vie à un de leurs sujets, comme nos sultans, ils portent, au contraire, toujours avec eux la grâce de tous les criminels.

Cette phrase introduit une idée forte : la monarchie européenne, bien que critiquable, est plus juste et modérée que les régimes despotiques.

Le champ lexical de la bienveillance (grâce, justice, pardon) contraste avec celui de la tyrannie et de l’arbitraire oriental.

Les Lettres persanes et les Lumières

Ce roman illustre parfaitement l’esprit des Lumières :

- L’usage du regard éloigné : Usbek et Rica, étrangers en France, portent un regard détaché et critique sur la société française.

- La satire : Montesquieu critique avec ironie les institutions, la religion et la monarchie absolue.

- Le relativisme culturel : il montre que les règles et les croyances varient d’une société à l’autre, remettant en question la notion de vérité absolue.

- L’idéal politique : il esquisse une société plus juste, inspirée des principes de séparation des pouvoirs qu’il développera dans De l’esprit des lois.

Pourquoi retenir cette lettre pour le bac de français ?

- Elle illustre les mécanismes de la satire et la critique déguisée.

- Elle présente une réflexion politique argumentée.

- Elle met en valeur l’écriture ironique et incisive de Montesquieu.

Ainsi, la lettre CIII des Lettres persanes est un texte essentiel pour comprendre les enjeux politiques et philosophiques du XVIIIe siècle.