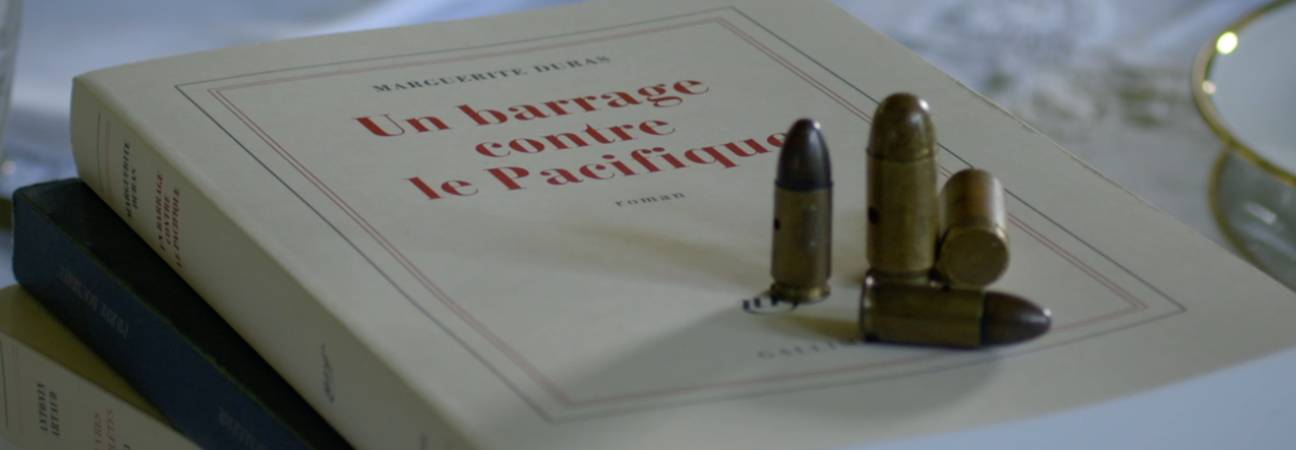

Titre : Un barrage contre le Pacifique

Auteure : Marguerite Duras

Date de publication : 1950

Genre : Roman d’inspiration autobiographique

Mouvement littéraire : Nouveau Roman (tendance réaliste et engagée)

Résumé détaillé

Première partie : une lutte contre la nature et l’administration

La mère, ancienne institutrice française installée en Indochine, investit toutes ses économies dans l’achat d’une concession censée lui assurer une vie prospère. Elle découvre que ces terres sont régulièrement inondées par l’océan et deviennent infertiles. Trompée par l’administration coloniale, elle tente de bâtir un barrage pour retenir les eaux du Pacifique, mais celui-ci est continuellement détruit. Son espoir s’effrite tandis que ses enfants, Suzanne et Joseph, grandissent dans un climat de pauvreté et de frustration.

Deuxième partie : les illusions du désir et de l’argent

La mère voit en sa fille Suzanne une opportunité de salut financier. Elle encourage la cour que lui fait M. Jo, un riche fils de planteurs, espérant en tirer profit. M. Jo, bien que laid et ridicule, offre des cadeaux luxueux à Suzanne. Lorsqu’il lui donne une bague en diamant, la famille croit enfin tenir une chance d’améliorer son sort. Mais après expertise, la bague s’avère avoir un défaut, réduisant drastiquement sa valeur. La mère tente alors de manipuler M. Jo pour obtenir plus, tandis que Joseph profite de la vie nocturne à Saïgon.

Troisième partie : désillusion et effondrement

Suzanne cherche à s’évader de sa condition et rêve d’amour et de grandeur, ce qui la pousse à fréquenter le cinéma. Elle y trouve un refuge face à sa réalité misérable. Son frère Joseph, lui, tombe amoureux d’une femme riche qui finira par l’abandonner. Après la mort de la mère, Suzanne refuse la demande en mariage d’Agosti, préférant partir avec Joseph et Lina, la maîtresse de son frère, vers une vie incertaine.

Analyse des thématiques

1. La critique du colonialisme

Le roman dépeint un système colonial injuste et corrompu. L’administration française vend des terres inexploitables aux colons naïfs et abandonne les populations locales dans une extrême pauvreté. La mère, symbole des colons déchus, lutte contre un système impitoyable qui l’a piégée.

2. La lutte vaine contre la nature

L’océan Pacifique devient un adversaire symbolique. Le barrage que la mère tente de construire représente l’illusion du contrôle sur la nature et sur sa propre vie. Cette lutte impossible illustre son entêtement et sa résistance face à une fatalité écrasante.

3. L’échec du rêve d’ascension sociale

Le roman met en lumière l’impossibilité pour les colons pauvres de s’élever socialement. La mère croit pouvoir s’enrichir par le travail et la ruse, mais se heurte à une réalité implacable : les inégalités sont insurmontables.

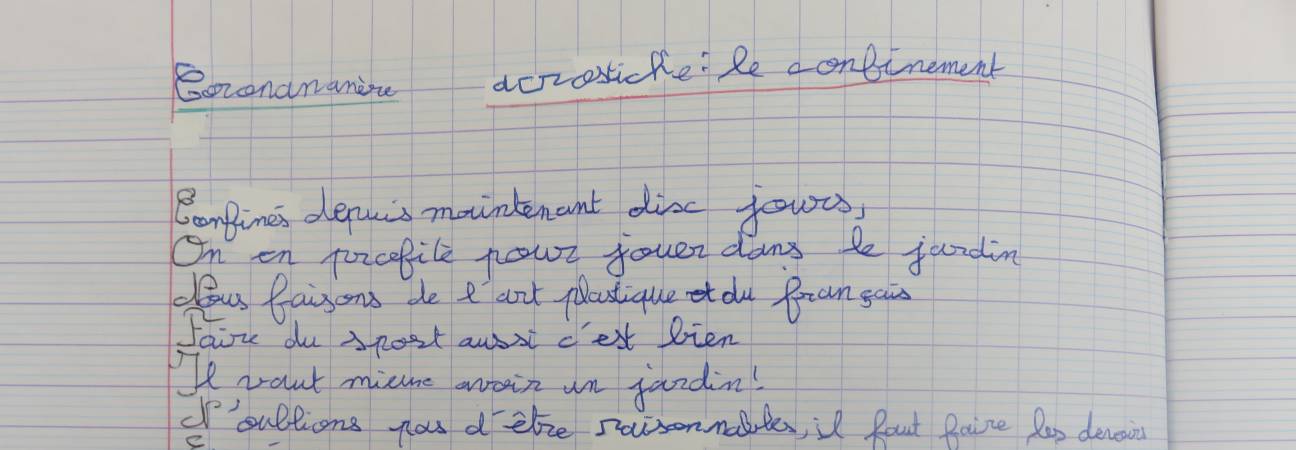

4. Le cinéma comme échappatoire

Pour Suzanne, le cinéma représente une porte vers un monde idéalisé où l’amour et la réussite sont possibles. L’identification au personnage féminin du film qu’elle regarde illustre son désir d’évasion et son insatisfaction face à sa propre vie.

5. La marchandisation du corps et du désir

Suzanne devient un objet de transaction entre sa mère et M. Jo. Son corps est perçu comme une monnaie d’échange, ce qui met en évidence la place des femmes dans une société patriarcale et marchande.

Analyse du style et de la narration

1. Un récit à la croisée de l’autobiographie et du roman

Un barrage contre le Pacifique s’inspire de la propre jeunesse de Marguerite Duras en Indochine. Le récit, bien que fictionnel, s’appuie sur des souvenirs personnels et une observation fine de la société coloniale.

2. Une écriture sensorielle et poétique

L’auteure utilise un langage très imagé, rythmé par des répétitions, des énumérations et des métaphores puissantes. Le passage sur la nuit du cinéma est un bon exemple du lyrisme de Duras.

3. Un mélange de focalisation omnisciente et interne

Le roman alterne entre une narration externe et des passages où le lecteur perçoit le monde à travers les émotions et pensées de Suzanne. Ce jeu de focalisation renforce l’immersion dans l’univers du roman.

4. Des dialogues marqués par l’oralité

Les échanges entre les personnages sont souvent directs et incisifs, renforçant le réalisme du récit et soulignant les tensions qui existent entre eux.

Extrait analysé : le passage du cinéma

Dans cet extrait, Suzanne découvre une salle de cinéma vide, où elle trouve un refuge loin de sa misère quotidienne.

Analyse des éléments clés :

- Le champ lexical du rêve et de l’évasion : « oasis », « nuit choisie », « égale pour tous ».

- Les hyperboles et répétitions : elles accentuent l’effet de fascination et de réconfort du cinéma.

- La mise en abyme : la description du film et de ses personnages se confond avec le ressenti de Suzanne, renforçant son désir d’échapper à sa propre vie.

- Le contraste entre l’extérieur et l’intérieur du cinéma : dehors, la pauvreté et l’ennui, dedans, une illusion d’amour et de grandeur.

Perspectives d’étude et ouverture

- Comparer Un barrage contre le Pacifique à d’autres récits coloniaux comme L’Atlantique d’André Gide ou Le nègre de Surcouf de Bernard Dadié.

- Étudier les adaptations cinématographiques et théâtrales du roman.

- Analyser l’évolution du thème du désir dans l’ensemble de l’œuvre de Marguerite Duras.

Ce roman puissant illustre la lutte entre rêves et réalités, entre fatalité et résistance. Il met en lumière l’oppression sociale, économique et coloniale tout en offrant une réflexion sur la place du désir dans la survie psychologique des individus.