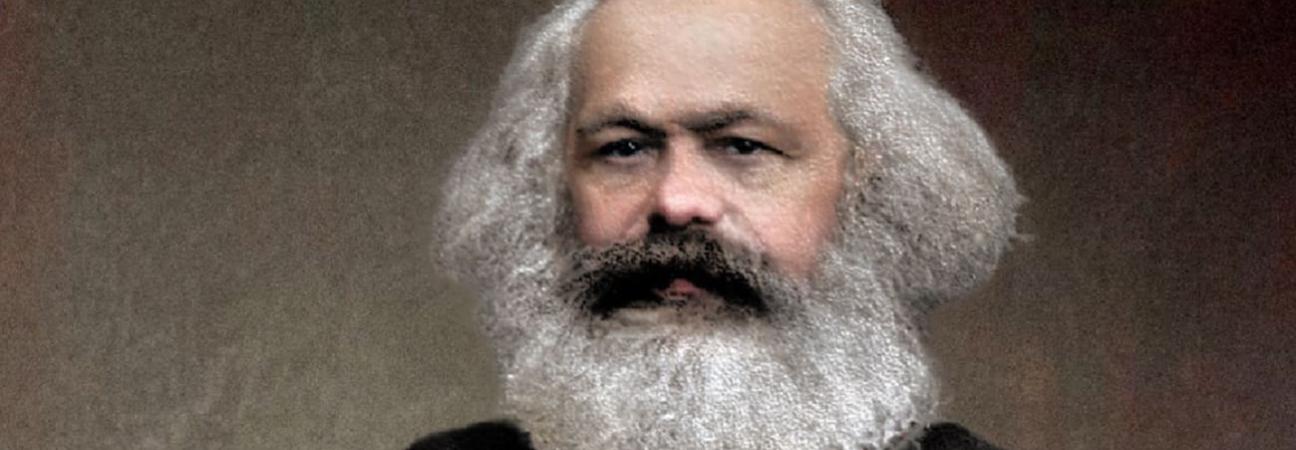

Qu’est-ce qu’une marchandise selon Marx ?

Karl Marx ouvre Le Capital en affirmant que la richesse des sociétés capitalistes repose sur une accumulation de marchandises. Derrière cette apparente simplicité se cache une analyse complexe de ce qui fait la nature même de la marchandise. Marx montre que chaque marchandise possède une double valeur : une valeur d’usage, qui répond à un besoin humain, et une valeur d’échange, qui permet son rapport avec d’autres marchandises dans le marché.

La double nature de la marchandise

Une marchandise est d’abord définie par son utilité. Par exemple, une paire de chaussures est utile pour marcher, un téléphone pour communiquer. Cette utilité est ce que Marx appelle la valeur d’usage. Mais la marchandise ne se limite pas à cette dimension. Elle possède aussi une valeur d’échange, qui détermine sa place dans le commerce.

Si on prend un exemple concret, une paire de chaussures peut être échangée contre une certaine quantité de blé ou d’argent. Le fait qu’on puisse les échanger signifie qu’elles ont quelque chose en commun avec d’autres marchandises, un élément qui leur donne une valeur comparable. Pour Marx, cet élément commun n’est pas une propriété physique ou naturelle de l’objet, mais une abstraction économique : le travail humain.

Le travail abstrait et la valeur d’échange

Marx explique que la valeur d’échange d’une marchandise repose sur une quantité de travail abstrait. Ce concept est fondamental : il signifie que ce qui donne de la valeur à une marchandise, ce n’est pas le matériau dont elle est faite ou son utilité, mais le temps de travail socialement nécessaire pour la produire.

Prenons l’exemple d’un vêtement. Il faut du tissu, du fil, une machine à coudre et un ouvrier pour assembler le tout. Si, grâce aux progrès techniques, un vêtement peut être fabriqué en deux fois moins de temps, sa valeur d’échange diminue, car il contient moins de travail abstrait.

Le travail abstrait est donc différent du travail concret. Le travail concret, c’est celui du menuisier, du boulanger, du forgeron… Il produit une valeur d’usage. Mais pour comparer économiquement des objets différents (du pain et une table par exemple), il faut abstraire leur travail concret pour ne considérer que leur quantité de travail humain en général.

Le fétichisme de la marchandise

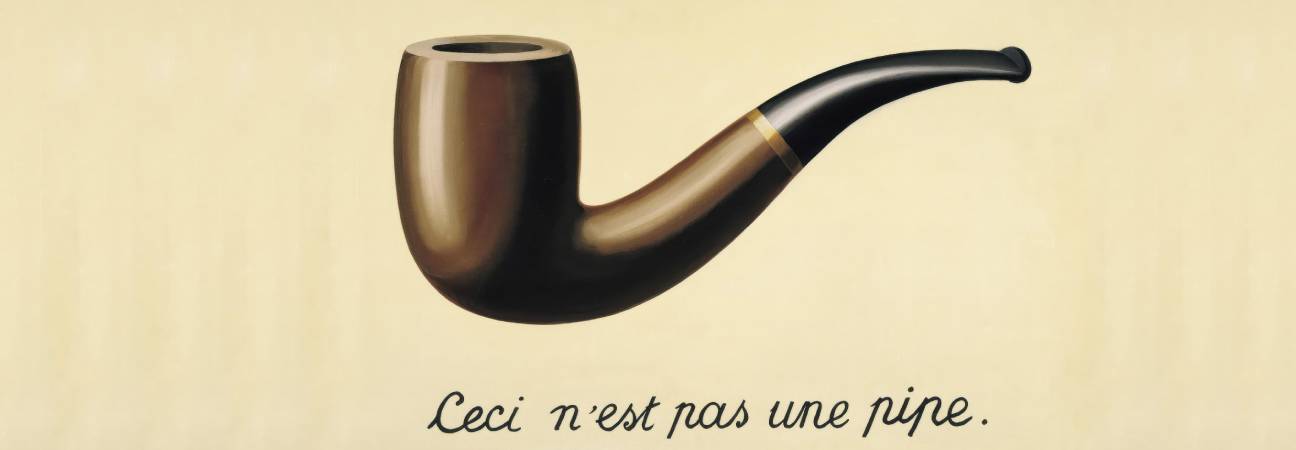

Un autre aspect important de l’analyse marxienne est ce qu’il appelle le fétichisme de la marchandise. Marx explique que, dans une société capitaliste, les rapports entre les individus sont cachés derrière les rapports entre les marchandises.

Lorsque l’on achète un produit en magasin, on voit son prix, sa marque, son emballage, mais on ne voit pas le travail humain derrière sa production. Le travail des ouvriers, des transporteurs, des vendeurs disparaît derrière l’étiquette de prix. C’est ce qui fait que l’économie de marché semble fonctionner toute seule, comme si les objets prenaient naturellement de la valeur et s’échangeaient entre eux.

Mais en réalité, derrière chaque produit, il y a une relation sociale : celle entre les travailleurs et ceux qui possèdent les moyens de production. Ce que Marx veut montrer, c’est que le capitalisme masque l’exploitation du travail en donnant l’illusion que la valeur vient uniquement de l’échange sur le marché.

La plus-value et l’exploitation

Un concept central du capitalisme selon Marx est celui de plus-value. Le capitaliste achète la force de travail de l’ouvrier en échange d’un salaire. Mais ce salaire est toujours inférieur à la valeur que l’ouvrier produit réellement.

Par exemple, si un ouvrier travaille 8 heures par jour et que son travail produit 200€ de valeur, mais qu’il est payé seulement 80€, la différence (120€) est la plus-value que le capitaliste récupère comme profit. C’est ainsi que fonctionne l’exploitation dans le capitalisme : la richesse ne vient pas du simple échange marchand, mais du travail humain dont une partie est confisquée.

La monnaie et le capital

La monnaie joue un rôle clé dans le passage de la marchandise au capital. Dans un système de simple échange, on aurait :

- M → A → M’ (une marchandise M est échangée contre de l’argent A, qui sert à acheter une autre marchandise M’)

Mais dans le capitalisme, la logique change :

- A → M → A’ (de l’argent A est investi dans une marchandise M, pour générer plus d’argent A’)

L’objectif n’est plus simplement de satisfaire des besoins, mais d’accumuler du capital. Cette dynamique pousse à la recherche incessante de profit et à l’exploitation accrue du travail.

Crises et contradictions du capitalisme

Marx montre que le capitalisme est instable et produit ses propres crises. L’accumulation du capital entraîne une intensification de la production, mais aussi une baisse de la part des salaires dans l’économie. Cela crée un paradoxe : les entreprises produisent plus, mais les travailleurs, moins bien payés, ont moins de pouvoir d’achat, ce qui provoque des crises de surproduction.

Le capitalisme tend également à remplacer le travail humain par des machines, ce qui réduit encore plus la source même de la valeur (le travail) et met en péril le système.

Pourquoi Marx reste-t-il d’actualité ?

L’analyse de Marx sur la marchandise permet de comprendre des phénomènes encore très présents aujourd’hui :

- La surproduction et la destruction des invendus (dans le textile, l’alimentaire…)

- L’illusion de la valeur marchande qui masque le travail humain derrière les objets

- L’exploitation du travail sous de nouvelles formes (précarisation, uberisation…)

- Les inégalités croissantes entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui vendent leur force de travail

Étudier la théorie de la marchandise chez Marx, c’est donc aussi comprendre comment fonctionne le monde économique qui nous entoure et les tensions qui le traversent.