La base à connaître

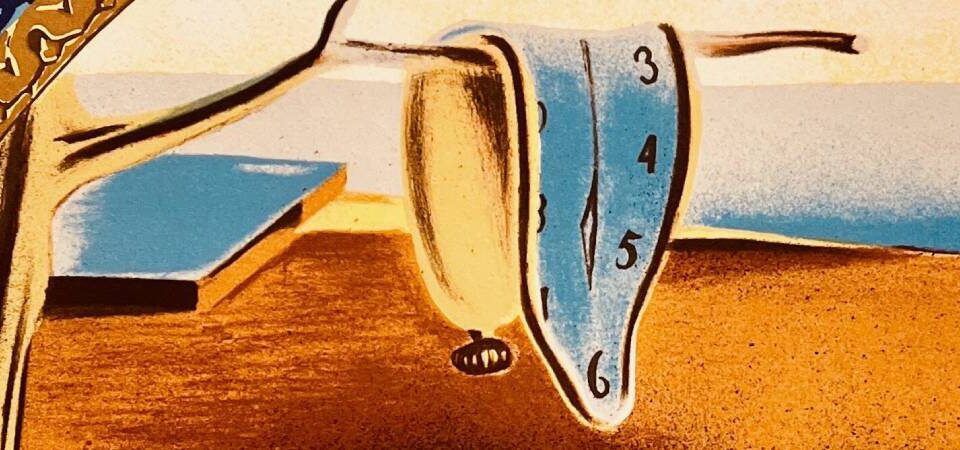

- Titre : La Persistance de la mémoire (dit « les montres molles »)

- Artiste : Salvador Dalí (1904–1989)

- Date : 1931 (période surréaliste)

- Technique / format : huile sur toile, 24 × 33 cm

- Lieu : Museum of Modern Art (MoMA), New York

- Sujet : des montres à gousset molles, un paysage de Portlligat, un arbre mort, des fourmis, une forme organique somnolente.

Ce que l’image met en scène

Un décor simple, des signes qui claquent

Premier plan : quatre montres – l’une retournée et grignotée par des fourmis, deux « fondues » (sur une branche et sur un parallélépipède), la dernière affalée sur une forme molle semblable à un profil endormi. Fond : mer calme, falaises ocres de Catalogne, lumière froide. Zéro personnage debout : le temps, seul, occupe la scène.

Pourquoi « molles » ? La relativité vue depuis la table

Dalí raconte avoir eu l’idée en voyant un fromage coulant au dîner. L’image de l’objet mou contaminerait alors l’objet dur par excellence — la montre. Le temps qui s’écoule devient perception : élastique, subjectif, vécu. L’écho à la physique (relativité, temps non absolu) reste poétique ici : Dalí peint la sensation avant la théorie.

« Le surréalisme, c’est moi. » — Salvador Dalí

Lire les symboles sans se perdre

Le temps : mesure technique vs. expérience vécue

- Montres molles : la mesure (raison, cadran) se dissout dans l’expérience (émotion, rêve). La montre « fatigue ». L’heure s’affaisse.

- Montre nette + fourmis : la seule montre « rigide » est attaquée. Corrosion du temps, putréfaction du vivant. Même le dur cède.

- Mouche (sur une montre) : l’instant fugitif. Le temps s’envole, littéralement.

Vie / mort : un montage choc et limpide

- Arbre mort : support précaire du temps — il plie, il casse.

- Forme organique endormie (au centre) : autoportrait-larvaire, fœtus qui rêve ; la vie comme potentiel, pas encore debout.

- Paysage réel de Portlligat : la mémoire sauve et cadre la scène. Au loin, la vie « persiste ».

Mou vs. dur : la grammaire dalinienne

Dalí aime opposer formes molles (instable, désir, rêve) et formes dures (structure, loi, logique). Ici, le mou gagne : le temps « dur » devient pâte molle. Ce renversement est tout l’effet de la méthode paranoïaque-critique de Dalí : laisser venir des images hallucinées, puis les organiser avec précision picturale.

Pourquoi le titre parle de « persistance »

Contraste volontaire : alors que le temps se déforme, c’est la mémoire qui tient. Le paysage de Catalogne (Portlligat) est un souvenir solide. La mémoire résiste à la fuite : elle fixe des images, elle ancre la vie. Les montres échouent à dompter le temps ; la mémoire persiste à le rendre habitable.

Contextes utiles pour la copie

Un tableau surréaliste, pas « justifié » par Freud

Dalí fait partie du surréalisme, mais s’en distingue : il ne peint pas l’inconscient « brut ». Il orchestre des visions avec une virtuosité classique. Son réalisme minutieux (ombres, matières, perspectives) crédibilise l’impossible. C’est ce réalisme qui rend les montres molles si troublantes.

Un paysage-biographie

La mer lisse, les falaises, la lumière : la Catalogne de Dalí n’est pas décorative, c’est un lieu de mémoire. Le fond « réel » stabilise l’avant-scène onirique. Le tableau tient sur cet alliance : réel fiable + rêve instable.

Résonances historiques

Peinte en 1931, l’œuvre émerge dans une Europe inquiète. L’arbre mort, les matières qui se délitent, l’angoisse du temps qui emporte : on peut y lire un climat d’époque (crises, mutations), sans réduire le tableau à un message politique.

Révision prépa : comment l’utiliser intelligemment

Cas d’école : sujet « Temps », « Mémoire », « Vivre / exister »

- Idée-phare : la mesure du temps (chronos) n’épuise pas l’expérience du temps (kairos). Les montres molles figurent l’écart entre l’horloge et la vie.

- Transition : « Si la technique prétend fixer l’instant, seule la mémoire le sauve. »

- Ouvertures : Proust (mémoire involontaire), Bergson (durée), Lamartine (Le Lac), Nietzsche (éternel retour), Ricoeur (mémoire/oubli), et bien sûr Dalí La Désintégration de la persistance de la mémoire (1952–54) pour montrer l’évolution du motif.

À dire à l’oral (khôlle) en 60–90 secondes

« La Persistance de la mémoire (1931) de Dalí met en scène des montres molles dans un paysage réel de Catalogne. Les montres, symbole de la mesure, deviennent pâte : le temps vécu déforme le temps des horloges. Fourmis et mouche disent la fugacité et la putréfaction. Pourtant, le titre insiste sur la mémoire, qui seule persiste et nous relie à un monde stable. Dalí oppose le dur au mou et, par sa méthode paranoïaque-critique, fixe l’instable avec un réalisme minutieux. »

Détails de lecture qui font la différence

Les trois « supports » du temps

Arbre mort, parallélépipède, forme organique : trois manières de « porter » le temps. On peut y voir passé (bois mort), présent (bloc concret), futur (organique en formation). Le tableau décale la chronologie en co-présence : tout est là en même temps.

Silence, immobilité, mer lisse

La mer paraît immobile. Le temps s’arrête pour mieux montrer qu’il fuit. Contradiction féconde : c’est l’immobilité qui révèle l’angoisse du mouvement.

Une technique hyper-lisible

Couleurs limpides, contours nets, ombres justes : la part « classique » de Dalí n’est pas un caprice. Elle légitime l’irrationnel. Plus c’est net, plus le rêve prend.

Citations utiles (à placer avec parcimonie)

« La mémoire, c’est l’avenir du passé. » — Paul Valéry

« Nous sentons bien qu’une heure n’est pas toujours une heure. » — Marcel Proust

Mini-lexique express

- Surréalisme : libérer l’imaginaire (rêve, hasard objectif) par des images inattendues.

- Méthode paranoïaque-critique : produire des visions « délirantes » puis les structurer avec une précision rationnelle.

- Dur/mou : opposition pilier chez Dalí, qui questionne la stabilité des choses et de nos repères.

Pour aller plus loin sans s’éparpiller

Œuvres-sœurs à citer vite

- La Désintégration de la persistance de la mémoire (1952–54) : fragmentation de l’espace ; la mémoire du spectateur « recolle » les morceaux.

- Le Grand Masturbateur (1929) : autoportrait transformé ; le motif du profil revient.

Connecteurs philosophiques (1 phrase chacun)

- Bergson : la durée est qualitative, elle ne se laisse pas réduire à la montre.

- Proust : la mémoire involontaire triomphe du temps qui fuit.

- Nietzsche : penser un temps qui revient change notre rapport au présent.

Résumé « prêt à caser »

Dans Les montres molles, Dalí montre que le temps mesuré n’est pas le temps vécu : les horloges fondent, la mémoire persiste. En mêlant précision classique et vision surréaliste, il donne une image simple et puissante d’un problème philosophique : comment habiter le temps qui passe ? Réponse dalinienne : par la mémoire, qui fixe l’éphémère sans le figer.