Comprendre la distinction entre matière et forme

Les notions de matière et de forme sont fondamentales en philosophie et ont été largement développées depuis l’Antiquité. Aristote est l’un des penseurs ayant le plus contribué à cette distinction en proposant la théorie de l’hylémorphisme, qui conçoit toute chose comme une combinaison de ces deux principes.

- La matière correspond à ce qui compose une chose, ce qui la constitue physiquement ou intellectuellement.

- La forme est ce qui donne une structure, une organisation à cette matière, lui permettant d’être identifiée comme une entité.

Cette opposition entre matière et forme soulève plusieurs questions philosophiques sur la nature de la réalité et des objets qui nous entourent.

Aristote et l’hylémorphisme

Chez Aristote, toute chose sensible est composée d’une matière (hylê) et d’une forme (morphê). Ce modèle permet de penser l’évolution des êtres et des objets :

- Une statue en marbre a pour matière le marbre, mais ce qui en fait une statue et non un simple bloc est la forme que l’artiste lui donne.

- Un organisme vivant est constitué de cellules et d’organes (matière), mais c’est la forme qui lui confère son identité propre.

L’hylémorphisme repose sur l’idée que la matière est en puissance, c’est-à-dire qu’elle a le potentiel de prendre une forme, tandis que la forme est ce qui l’actualise. Une pierre peut devenir une sculpture, un arbre peut donner un meuble, mais c’est l’intervention d’un principe organisateur qui définit cette transformation.

La matière et la forme dans la science moderne

Avec le développement des sciences modernes, la distinction aristotélicienne entre matière et forme a évolué. On ne parle plus de forme comme principe organisateur mystérieux, mais plutôt de structures, modèles mathématiques et lois physiques qui définissent comment la matière se comporte.

- En physique, les équations qui décrivent le mouvement des planètes sont une forme, tandis que les astres eux-mêmes sont de la matière.

- En biologie, l’ADN fournit une structure informationnelle qui dicte comment une cellule va se développer.

La matière est donc toujours l’élément brut, tandis que la forme correspond aux règles qui organisent cet élément.

Matière et forme dans la philosophie de Kant

Emmanuel Kant revisite cette distinction en l’appliquant à la connaissance humaine. Selon lui :

- La matière de la connaissance correspond aux données sensibles que nous recevons du monde extérieur.

- La forme de la connaissance est constituée par les catégories de l’entendement, qui organisent ces données pour en faire une expérience cohérente.

Ainsi, la perception du monde ne dépend pas seulement de ce qui existe en dehors de nous, mais aussi des structures internes de notre pensée qui donnent une forme à ces données.

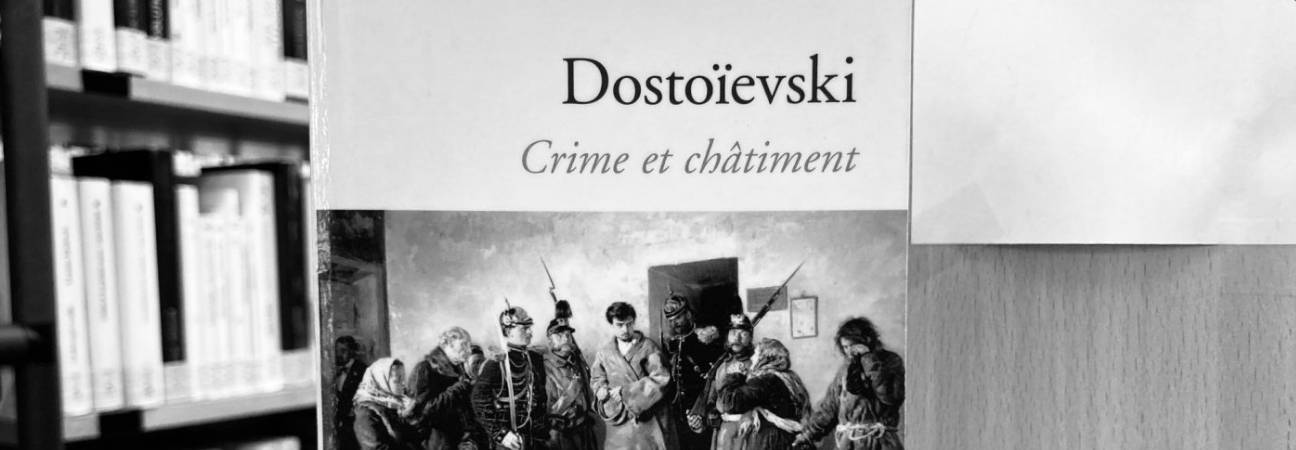

Matière et forme en esthétique et en art

L’opposition entre matière et forme joue un rôle essentiel en esthétique :

- Une peinture est constituée de pigments et de toile (matière), mais c’est la composition et le style de l’artiste qui lui donnent une forme artistique.

- Un roman a une structure narrative et un style (forme), mais il repose aussi sur des éléments concrets comme les personnages et les lieux (matière).

Les théories esthétiques débattent souvent de la primauté de la matière sur la forme, ou inversement, selon que l’on met en avant le contenu ou l’organisation d’une œuvre.

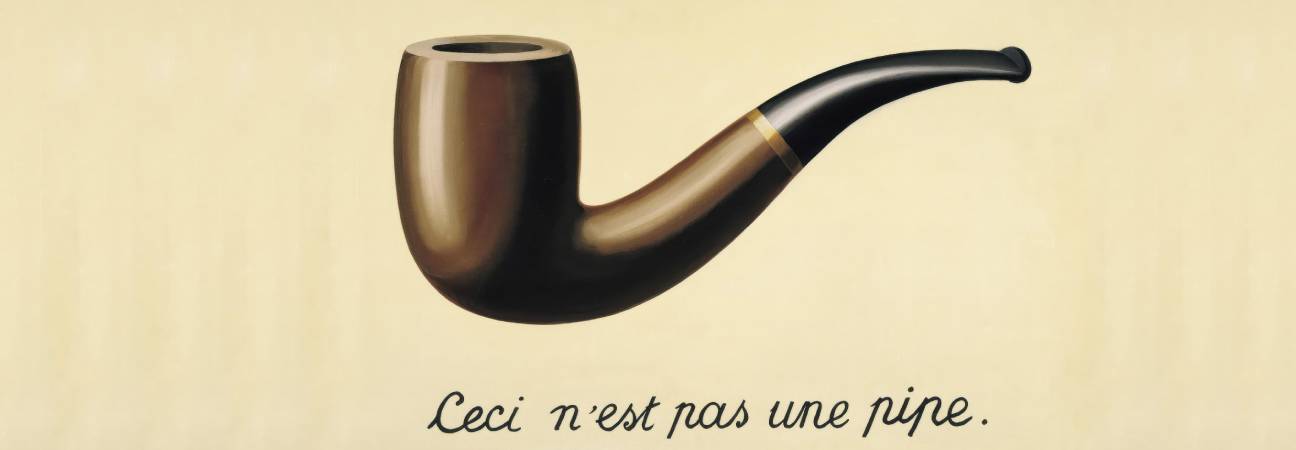

Matière et forme dans la logique et le langage

Dans la logique et le langage, on retrouve cette distinction entre forme et contenu :

- En logique formelle, un raisonnement peut être valide par sa structure même si son contenu est faux.

- En grammaire, la structure d’une phrase est sa forme, tandis que les mots utilisés sont sa matière.

Ces domaines montrent que la forme est un élément structurant qui donne sens à des éléments matiérialisés.

Un duo inséparable

Matière et forme sont donc deux concepts qui se complètent et s’enrichissent mutuellement. De la philosophie antique à la science moderne, en passant par l’esthétique et l’épistémologie, ils permettent d’expliquer comment les choses prennent corps et comment elles sont organisées. Cette distinction continue d’alimenter la réflexion sur la nature du monde et de la pensée.