Comprendre les notions d’universel, particulier et singulier en philosophie

En philosophie, les notions d’universel, de particulier et de singulier permettent de classifier et d’organiser la pensée. Ces concepts sont utilisés pour déterminer le degré de généralité ou d’unicité d’un énoncé ou d’un phénomène.

- L’universel désigne ce qui s’applique à tous les êtres ou objets d’une même catégorie sans exception.

- Le particulier s’applique à certains membres d’une catégorie mais pas à tous.

- Le singulier concerne un seul élément unique, qui ne peut être comparé à d’autres.

Ces distinctions sont essentielles pour structurer la pensée philosophique et sont utilisées dans plusieurs domaines, notamment la logique, la métaphysique et l’esthétique.

L’universel : ce qui vaut pour tous

L’universel se définit par son caractère absolu et sans exception. Il concerne une réalité qui s’applique à tous les êtres d’une même classe ou à toutes les situations similaires. Par exemple :

- « Tous les hommes sont mortels » est une affirmation universelle, car elle ne tolère aucune exception.

- « Tout triangle a une somme d’angles égale à 180° » est une vérité universelle en mathématiques.

L’universel se distingue du général, qui, lui, ne concerne qu’une majorité d’objets ou d’êtres sans pour autant exclure des exceptions. Par exemple, « Les Français aiment le fromage » est une affirmation générale, mais pas universelle.

Universel et nécessité

L’universalité est liée à la notion de nécessité. Une vérité universelle est aussi nécessairement vraie. C’est pourquoi, en philosophie et en logique, les déductions partent souvent de principes universels pour aboutir à d’autres vérités.

Le particulier : une exception à l’universel

Le particulier s’oppose à l’universel en ce qu’il concerne seulement certains cas et non la totalité. Une proposition particulière affirme qu’une propriété s’applique à quelques êtres d’une catégorie mais pas à tous. Par exemple :

- « Certains chats sont noirs » est une affirmation particulière, car elle ne concerne pas tous les chats.

- « Quelques philosophes considèrent que le bonheur est un idéal inatteignable » montre que l’opinion n’est pas universelle.

En logique, le particulier est le contradictoire de l’universel. Dire « Tous les hommes sont égoïstes » et dire « Certains hommes ne sont pas égoïstes » sont deux affirmations incompatibles.

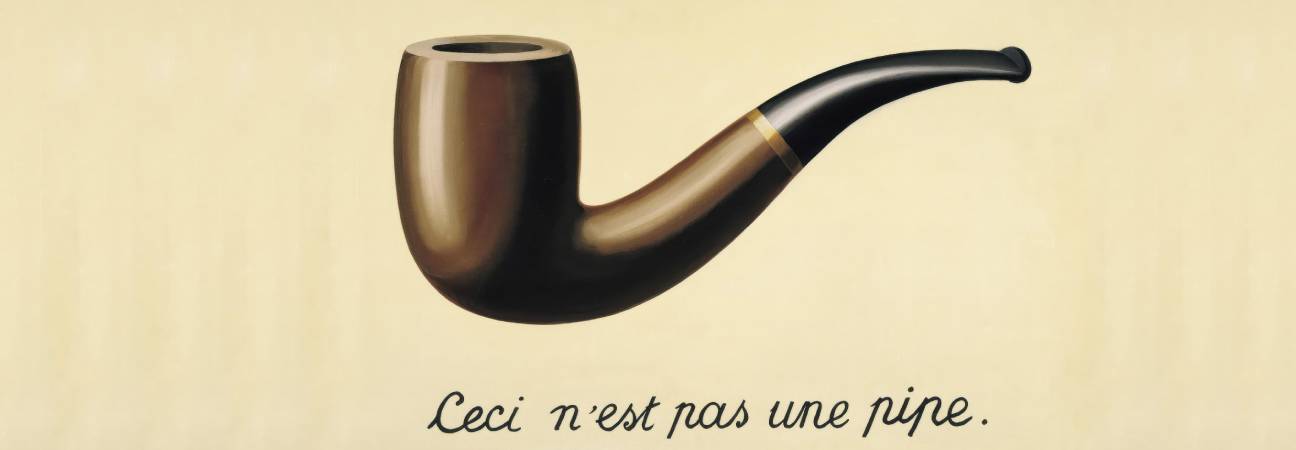

Le singulier : l’unicité absolue

Le singulier renvoie à un être ou un événement unique qui ne peut être comparé à un autre. Il est souvent opposé au concept d’universel, car il désigne ce qui ne peut pas être généralisé.

- « Socrate est un philosophe » est un jugement singulier, car il ne concerne qu’une seule personne.

- « La Joconde est un tableau célèbre » est une affirmation singulière car elle ne concerne qu’une seule œuvre.

Dans le domaine de l’art et de l’esthétique, le singulier est souvent valorisé. Une œuvre d’art est singulière car elle possède une identité propre et ne peut être réduite à un simple exemplaire d’une catégorie.

Kant et les quantificateurs du jugement

Dans sa Critique de la raison pure, Kant classe l’universel, le particulier et le singulier parmi les quantificateurs des jugements :

- Le jugement universel concerne tous les êtres d’une catégorie.

- Le jugement particulier ne concerne qu’une partie de cette catégorie.

- Le jugement singulier s’applique à un seul être ou objet.

Par exemple, « Tous les hommes sont mortels » est un jugement universel, « Certains hommes sont bruns » est un jugement particulier, et « Platon est un philosophe » est un jugement singulier.

Synthèse des différences entre universel, particulier et singulier

| Concept | Définition | Exemple |

|---|---|---|

| Universel | Ce qui vaut pour tous, sans exception | « Tous les hommes sont mortels » |

| Particulier | Ce qui vaut pour certains mais pas pour tous | « Certains oiseaux migrent en hiver » |

| Singulier | Ce qui concerne un être ou un objet unique | « La tour Eiffel est en fer » |

Ces trois concepts sont donc fondamentaux pour structurer la pensée et distinguer les différents niveaux de vérité et d’expérience. Ils permettent aussi de mieux comprendre les raisonnements en logique et en philosophie.