Aux origines de la crise : entre euphorie et déséquilibre

Une croissance illusoire dans les années 1920

Les « années folles » sont marquées par une forte croissance économique aux États-Unis. La production industrielle explose, le modèle fordien se généralise, et les innovations techniques s’accumulent. En apparence, tout semble fonctionner à merveille. Pourtant, à y regarder de plus près, la surproduction s’installe progressivement.

Une spéculation démesurée

Les bourses connaissent une flambée spectaculaire. Des millions d’Américains investissent, parfois à crédit, dans des actions qu’ils espèrent revendre avec profit. Cette « bulle spéculative » repose sur un optimisme aveugle : les prix grimpent sans lien avec la valeur réelle des entreprises.

Le choc du jeudi noir

Le 24 octobre 1929, surnommé « jeudi noir », marque le début du krach boursier. Les actionnaires paniquent, tentent de revendre massivement leurs titres. Personne n’achète. La bourse s’effondre. En quelques jours, l’indice Dow Jones perd plus de 40 %. C’est le début d’un effondrement mondial.

Une crise bancaire et financière

L’effondrement des banques

Les banques, ayant massivement prêté aux spéculateurs, se retrouvent piégées. Les particuliers, inquiets, retirent leurs dépôts. Des milliers d’établissements font faillite entre 1929 et 1931.

Le blocage du crédit

Les banques survivantes deviennent frileuses. Les crédits sont gelés, même pour les entreprises saines. L’économie réelle est directement touchée : plus d’investissements, plus d’embauches, les faillites se multiplient.

Une crise économique profonde

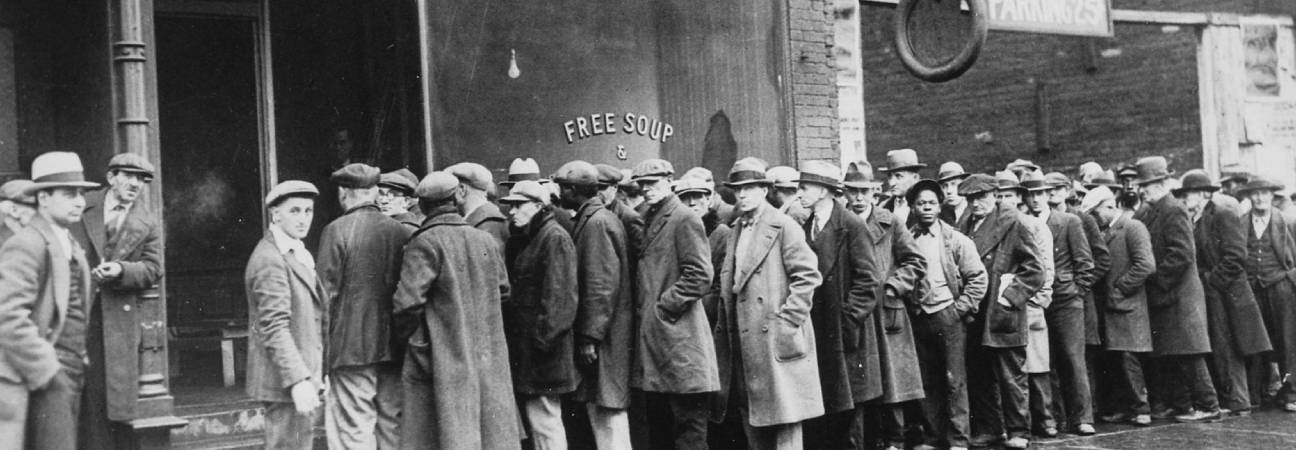

Explosion du chômage

Aux États-Unis, on passe de 1,5 million de chômeurs en 1929 à plus de 12 millions en 1932. Un actif sur quatre se retrouve sans emploi. La misère s’installe. Des familles entières dépendent des soupes populaires.

Une déflation dévastatrice

Face à la crise, les prix chutent brutalement. Cette baisse générale des prix semble, en apparence, avantageuse pour le consommateur. Mais en réalité, elle ruine les producteurs. Moins de revenus signifie moins d’achat, et donc un cercle vicieux de récession.

Une production en chute libre

Entre 1929 et 1932, la production industrielle américaine baisse de 50 %. L’agriculture s’effondre. Le « Dust Bowl », catastrophe écologique et économique, frappe les états agricoles d’Amérique.

Une crise mondiale

La propagation rapide

Les États-Unis rapatrient leurs capitaux placés à l’étranger, notamment en Europe. Les pays dépendants de l’investissement américain plongent à leur tour. L’Allemagne, reconstruite à crédit, est particulièrement vulnérable.

Le commerce international s’effondre

Les États ferment leurs économies pour se protéger : c’est le retour du protectionnisme. Les exportations chutent. Les pays producteurs de matières premières, comme le Brésil ou l’Australie, voient leur économie s’effondrer.

Des millions de chômeurs

On estime à plus de 40 millions le nombre de chômeurs dans le monde en 1932. La France, relativement épargnée au début, plonge à son tour. Le désespoir s’installe.

Des réponses politiques multiples

Les politiques de déflation

Face à la crise, beaucoup de gouvernements réagissent par une baisse des dépenses publiques et des salaires. L’idée dominante est qu’il faut « assainir » l’économie. Mais ces choix aggravent la récession. Moins d’argent en circulation = moins de consommation.

L’expérience du New Deal

Aux États-Unis, Roosevelt lance en 1933 une série de mesures interventionnistes : le New Deal. L’État investit dans les infrastructures, met en place des programmes sociaux et relance la consommation.

Les premières bases du keynésianisme

John Maynard Keynes développe une théorie nouvelle : l’intervention de l’État est nécessaire pour relancer la demande. Ses idées influenceront durablement les politiques économiques du XXe siècle.

Une crise qui transforme les sociétés

Montée des régimes autoritaires

La misère et la colère provoquent un basculement politique. Le nazisme profite du chaos en Allemagne, l’extrême droite se renforce en Europe, des dictatures militaires apparaissent en Amérique latine. Le populisme progresse.

Des régimes qui cherchent des solutions radicales

Certains pays, comme l’Allemagne, se tournent vers l’autarcie et le réarmement. La guerre devient un levier économique. Les tensions internationales augmentent.

En France, la difficulté à réagir

Une entrée tardive dans la crise

La France est moins exposée au début. Mais à partir de 1931, les exportations chutent, l’industrie souffre. Le chômage augmente, les salaires baissent, la pauvreté se propage.

L’échec des gouvernements conservateurs

Les gouvernements successifs restent attachés à l’équilibre budgétaire. La déflation est préférée à la relance, aggravant la crise sociale.

L’expérience du Front populaire

En 1936, la victoire électorale du Front populaire, porté par Léon Blum, suscite un immense espoir. Congés payés, semaine de 40 heures, accords de Matignon : des avancées sociales historiques sont obtenues. Mais la crise économique persiste.

Une crise fondatrice

La crise de 1930 transforme durablement la façon dont les États envisagent l’économie. Elle montre les limites du libéralisme pur et la nécessité de réguler les marchés. Elle redéfinit aussi les rapports entre les citoyens et leurs gouvernements.

Dans une société où les crises économiques peuvent revenir, comprendre 1930, c’est aussi mieux comprendre notre présent.