L’apprentissage dans l’enseignement supérieur continue de progresser, bien que la tendance semble marquer un certain ralentissement. Ce dispositif, qui permet aux étudiants de combiner études et expérience professionnelle, reste particulièrement prisé. Pourtant, après des augmentations spectaculaires ces dernières années, l’essor des effectifs d’apprentis semble moins rapide qu’auparavant. Retour sur une évolution marquée par des changements structurels et des politiques publiques incitatives.

Une croissance exceptionnelle mais en décélération

Au cours des dernières années, le nombre d’apprentis dans l’enseignement supérieur a explosé. Entre 2020 et 2021, les effectifs ont connu des hausses impressionnantes de 59% puis de 48%, alimentées par une série de réformes et de mesures de soutien. Toutefois, cette dynamique, bien qu’encore positive, montre désormais des signes de ralentissement. En 2022, l’augmentation n’était que de 2%, et en 2023, elle a atteint 10%. Si cette croissance semble moins spectaculaire, elle reste néanmoins importante, puisque le nombre total d’apprentis a presque doublé en trois ans, atteignant 635.900 au 31 décembre 2023, contre 323.300 en 2020.

C’est cette progression dans l’enseignement supérieur qui tire vers le haut l’ensemble du système d’apprentissage en France. À titre de comparaison, le nombre total d’apprentis, tous niveaux confondus, a été multiplié par 2,7 entre 2008 et 2023, passant de 321.000 à 852.000. Plus de 60% de cette augmentation est directement liée au développement de l’apprentissage post-bac, notamment dans les formations supérieures à partir du bac+2.

Le rôle clé des aides publiques dans cette expansion

Les politiques publiques ont joué un rôle fondamental dans la hausse des effectifs d’apprentis. Depuis 2020, diverses mesures ont été mises en place pour encourager les entreprises à recruter des jeunes en apprentissage. Parmi celles-ci, l’aide de 6.000 euros versée aux entreprises pour chaque embauche en contrat d’apprentissage a eu un effet majeur. Même si cette aide a pris fin en avril 2024 pour les contrats de professionnalisation, elle reste en vigueur pour les contrats d’apprentissage.

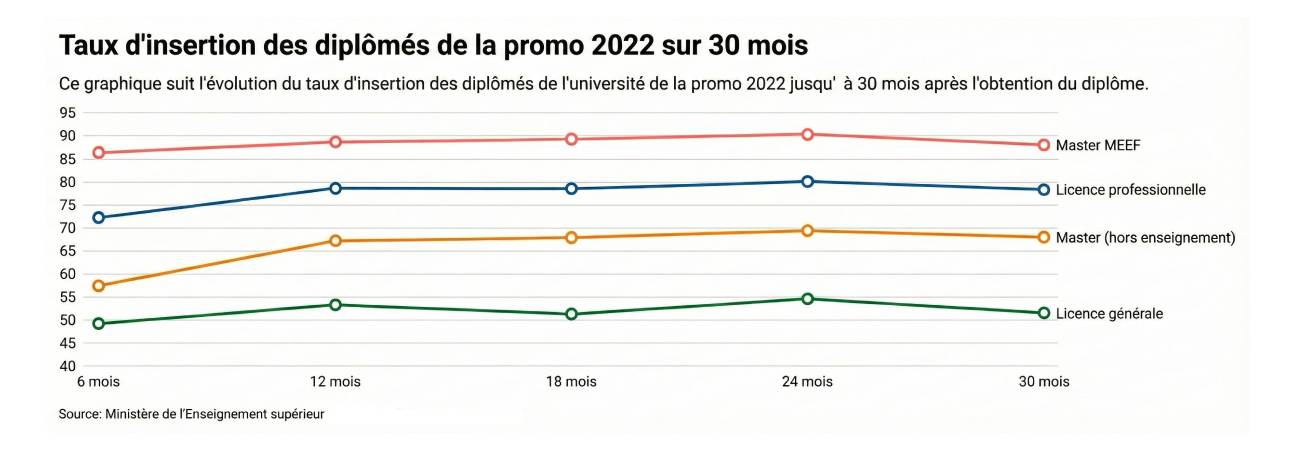

Les rapports des inspections générales des finances et des affaires sociales (IGF et Igas) pointent toutefois des effets pervers de ces dispositifs. Ils évoquent notamment des « effets d’aubaine » créés pour certaines entreprises, où le soutien public apparaît parfois disproportionné par rapport aux bénéfices réels en termes d’insertion professionnelle des apprentis. Il est constaté que plus le niveau de qualification augmente, plus l’impact de l’apprentissage sur l’emploi semble s’atténuer, malgré un effet globalement positif.

Les centres de formation, moteurs de la popularité de l’apprentissage

Outre les aides publiques, le développement rapide des centres de formation a également contribué à l’essor de l’apprentissage. Ces établissements jouent un rôle clé en proposant des formations adaptées aux besoins du marché du travail, attirant ainsi des étudiants désireux de se professionnaliser rapidement. L’attractivité de l’apprentissage réside dans la possibilité pour les étudiants d’acquérir une première expérience professionnelle tout en étant rémunérés, ce qui renforce l’attrait de ce dispositif.

En parallèle, les évolutions dans les parcours de formation ont facilité l’intégration de l’apprentissage dans les cursus universitaires. L’introduction du BUT (bachelor universitaire de technologie) en 2021 a, par exemple, marqué un tournant dans la dynamique de l’apprentissage dans les IUT. Cette formation, qui remplace le DUT, favorise une plus grande professionnalisation des étudiants. En 2023, 25% des étudiants en IUT étaient en apprentissage, contre seulement 9% en 2021.

Les formations bac+2 et bac+3

Les formations de niveau bac+2 et bac+3, telles que les BTS et les licences professionnelles, continuent d’être un terrain privilégié pour l’apprentissage. Les étudiants en STS (sections de technicien supérieur), qui préparent le BTS, représentent une part importante des apprentis dans le supérieur, avec 30% des effectifs en 2023.

Dans les établissements privés, la tendance est également à la hausse, de plus en plus d’étudiants optant pour des formations en apprentissage. Ces formations permettent non seulement de se former tout en étant en entreprise, mais elles augmentent aussi les chances d’une insertion rapide sur le marché du travail après le diplôme.

La place des femmes dans l’apprentissage

Autre point à souligner : la proportion des femmes dans l’apprentissage, qui ne cesse de croître. Entre 2018 et 2023, leur part a augmenté de 10 points, et elles représentent aujourd’hui près de la moitié des apprentis dans l’enseignement supérieur. Les femmes sont particulièrement présentes dans les masters et les écoles de commerce, alors qu’elles sont encore sous-représentées dans les filières plus courtes comme les BTS ou dans les écoles d’ingénieurs.

Une répartition géographique hétérogène des apprentis

L’analyse des données révèle également des disparités géographiques. L’Île-de-France demeure la région concentrant le plus grand nombre d’apprentis, avec un tiers des effectifs nationaux et plus de 50% à Paris. Cependant, certaines villes connaissent des hausses particulièrement marquées. À Nice, par exemple, le nombre d’apprentis a plus que doublé entre 2021 et 2023, affichant une hausse impressionnante de 101%.

Les académies de Versailles, Lyon et Nantes se distinguent également par des effectifs en forte croissance, tandis que d’autres régions connaissent une progression plus modérée.

Enfin, l’étude montre que les différences d’origine sociale entre les apprentis et les étudiants en formation « classique » sont relativement faibles. Toutefois, dans certaines filières, telles que les écoles de commerce ou les écoles d’ingénieurs, les enfants de cadres restent plus nombreux à suivre un parcours scolaire traditionnel, tandis que les enfants d’ouvriers et d’employés sont davantage représentés dans les formations en apprentissage.

Ce constat souligne l’importance de l’apprentissage comme levier d’égalité des chances, même si des écarts subsistent dans les parcours d’excellence, où les origines sociales continuent de jouer un rôle déterminant.