L’étymologie pour mieux comprendre

Le terme absolu vient du latin absolutus, qui signifie détaché, achevé, parfait. Il désigne ce qui n’a besoin de rien d’autre pour exister. Relatif, en revanche, vient du latin relativus, formé à partir de refero (rapporter). Ce qui est relatif est donc rapporté à autre chose, et n’a pas d’existence autonome.

L’absolu en philosophie

L’idée d’absolu est centrale dans de nombreux courants philosophiques :

- Chez Platon, l’absolu correspond aux Idées, qui sont éternelles et indépendantes des choses sensibles.

- Chez Descartes, l’absolu est ce qui est clair et distinct, notamment l’ego pensant (cogito).

- Chez Spinoza, l’absolu est la substance unique, c’est-à-dire Dieu ou la Nature, dont tout découle.

- Chez Kant, l’homme ne peut jamais connaître l’absolu, car notre perception du monde est toujours filtrée par nos formes de la sensibilité et de l’entendement.

L’absolu renvoie donc à une vérité universelle, une réalité qui existe indépendamment de l’expérience humaine.

Le relatif et la relativité

À l’inverse, le relatif est ce qui n’existe qu’en relation avec autre chose. Par exemple :

- En physique, la relativité d’Einstein montre que l’espace et le temps ne sont pas absolus, mais dépendent du point de vue de l’observateur.

- En morale, une norme peut être absolue (ex : « tuer est mal ») ou relative (ex : « cela dépend des circonstances »).

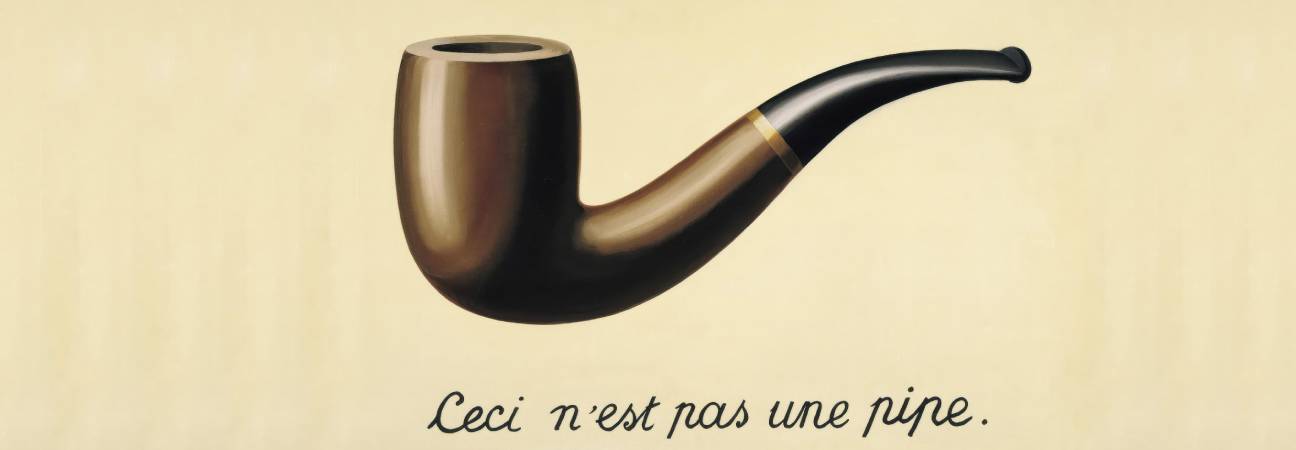

- En esthétique, un tableau peut être considéré comme beau selon une époque, mais jugé différemment à une autre.

Relativité et relativisme

La distinction entre relativité et relativisme est essentielle :

- La relativité signifie que certaines choses varient selon le contexte, mais sans nier l’existence de vérités objectives.

- Le relativisme, lui, affirme qu’aucune vérité absolue n’existe, ce qui remet en question toute connaissance universelle.

Cette opposition a des implications importantes en philosophie : si tout est relatif, peut-on encore parler de vérité ?

L’absolu et le relatif sont-ils opposés ?

On pourrait penser que ces notions s’opposent radicalement. Pourtant, plusieurs philosophes montrent qu’elles sont interdépendantes :

- Hegel développe la dialectique : l’absolu n’existe pas immédiatement, mais se construit à travers le relatif.

- Bergson oppose intelligence et intuition : l’intelligence découpe le monde en éléments relatifs, mais l’intuition peut saisir l’absolu.

- Plotin affirme que toutes les choses participent de l’Un, l’absolu ultime, bien qu’elles en soient éloignées.

Ainsi, le relatif n’est pas nécessairement l’opposé de l’absolu, mais peut être une forme d’accès à celui-ci.

Applications concrètes : l’absolu et le relatif dans notre quotidien

Même hors du champ philosophique, ces notions jouent un rôle central :

- En science : la mesure du temps est relative, mais l’existence des lois physiques semble absolue.

- En droit : certains droits sont considérés comme absolus (droit à la vie), tandis que d’autres sont relatifs (droit de propriété, limité par l’intérêt général).

- En éthique : la vérité peut être absolue (principes fondamentaux) ou relative (morale contextuelle).

Une tension féconde

L’opposition entre absolu et relatif est donc une tension productive qui permet d’interroger notre rapport à la réalité. La philosophie ne donne pas de réponse unique, mais elle nous invite à réfléchir sur ce qui dépend de nous et sur ce qui nous dépasse.