Définitions et distinctions essentielles

- Le nécessaire : Ce qui ne peut pas ne pas être. Un événement ou une vérité nécessaire existe dans tous les cas possibles. Par exemple, en mathématiques, « 2+2=4 » est une vérité nécessaire.

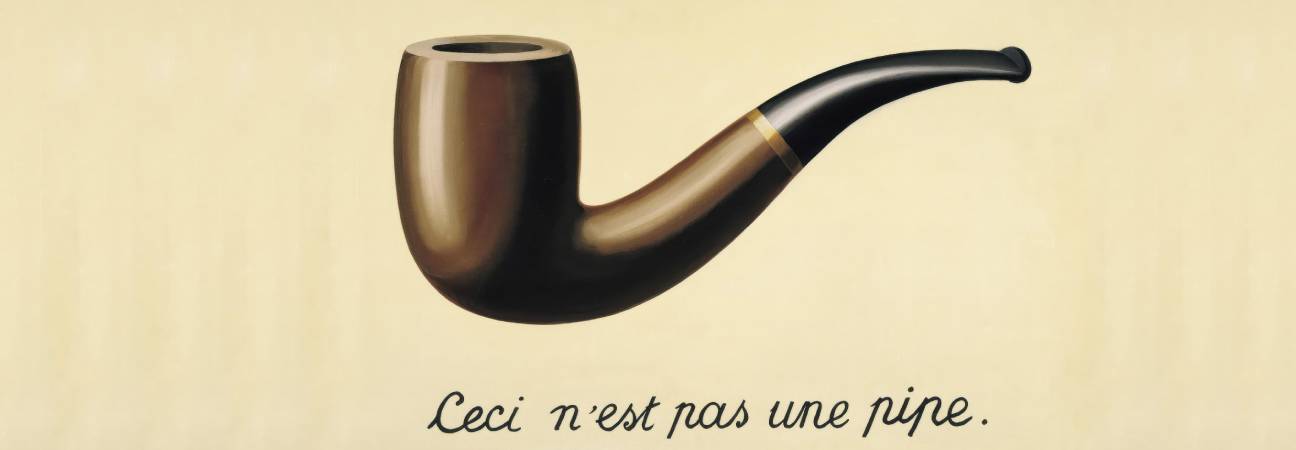

- L’impossible : Ce qui ne peut pas être. Une chose impossible n’existe dans aucun cas possible, comme « un cercle carré ».

- Le possible : Ce qui peut être, mais qui n’est pas nécessairement réalisé. Par exemple, « il peut pleuvoir demain » est une proposition possible.

- Le contingent : Ce qui peut être ou ne pas être. Il s’agit d’un événement dont la réalisation n’est pas déterminée à l’avance, comme « je choisis de prendre un café plutôt qu’un thé ».

La structure logique des modalités

Ces notions s’organisent souvent sous forme d’un carré logique :

- Le nécessaire et l’impossible sont contraires : une chose ne peut pas être à la fois nécessaire et impossible.

- Le nécessaire et le contingent sont contradictoires : si quelque chose est nécessaire, il ne peut être contingent, et inversement.

- Le contingent et le possible sont compatibles : quelque chose de contingent est toujours possible.

Approches philosophiques des modalités

1. La vision aristotélicienne

Aristote distingue le possible absolu (ce qui peut exister en soi) du possible relatif (ce qui peut exister sous certaines conditions). Pour lui, certaines vérités sont nécessaires par nature (les lois logiques et physiques), tandis que d’autres sont contingentes.

2. La conception médiévale

Avec des penseurs comme Duns Scot et Leibniz, le nécessaire est associé à l’essence divine et au principe de raison suffisante. Leibniz distingue entre nécessité logique (ce qui est vrai dans tous les mondes possibles) et nécessité physique (ce qui est vrai dans notre monde à cause des lois de la nature).

3. La dialectique hégélienne

Hegel conçoit le nécessaire et le contingent comme des moments dialectiques qui s’intègrent dans une totalité plus vaste. Pour lui, l’histoire est un processus dans lequel le contingent est transcendé par la rationalité du réel.

Exemples et applications des modalités

En science

- Lois de la physique : Elles sont nécessaires dans notre réalité, mais pourraient être différentes dans un autre univers.

- Théories scientifiques : Elles sont contingentes car elles dépendent des observations et peuvent être révisées.

En éthique

- Le débat sur le libre arbitre repose sur la distinction entre actions nécessaires et contingentes.

- Les règles morales peuvent être considérées comme nécessaires (universalistes) ou contingentes (relativistes).

En droit

- Les droits fondamentaux sont souvent présentés comme nécessaires (ex : droit à la vie), tandis que d’autres sont plus contingents et dépendent des sociétés (ex : droit du travail).

Un questionnement toujours ouvert

Les notions de nécessaire, possible, contingent et impossible restent des outils fondamentaux pour interroger le réel et ses lois. Elles permettent de définir les limites du pensable et de l’imaginable, tout en laissant place à l’évolution des connaissances et à l’expérience. La philosophie continue d’explorer ces questions, notamment à travers la logique modale et les avancées scientifiques.