Les fondements du principe de raison suffisante

Le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz a formulé l’un des principes fondamentaux de la philosophie rationnelle : le principe de raison suffisante. Ce principe stipule que rien n’existe sans qu’il y ait une raison expliquant pourquoi il en est ainsi et non autrement. Cette idée repose sur l’idée que l’univers est ordonné et compréhensible par la raison humaine.

Dans La Monadologie (1714), Leibniz distingue deux principes de la raison :

- Le principe de non-contradiction, qui affirme qu’une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps.

- Le principe de raison suffisante, qui stipule qu’il existe une explication rationnelle pour chaque phénomène.

L’application du principe de raison suffisante

Leibniz applique son principe à différents domaines :

1. La métaphysique et l’existence de Dieu

Selon Leibniz, il doit y avoir une raison ultime qui explique l’existence du monde. Cette raison ne peut être trouvée qu’en un être nécessaire, qui ne dépend de rien d’autre pour exister : Dieu. Pour Leibniz, Dieu est l’entité qui contient en elle-même la raison suffisante de l’existence du monde.

2. La causalité et l’ordre du monde

Chaque phénomène est déterminé par une chaîne de causes qui remonte à une explication première. Rien n’arrive sans cause ni explication. Cela s’oppose à l’idée d’un univers chaotique où les événements se produiraient au hasard.

3. La distinction entre vérités de raison et vérités de fait

Leibniz différencie deux types de vérités :

- Les vérités de raison, qui sont nécessaires et universelles. Par exemple, « 2 + 2 = 4 » est une vérité qui découle de la logique et ne peut pas être autrement.

- Les vérités de fait, qui sont contingentes et dépendent d’un enchaînement causal. Par exemple, « Napoléon est devenu empereur » est une vérité historique qui aurait pu être différente si d’autres événements étaient survenus.

L’optimisme de Leibniz et le « meilleur des mondes possibles »

Leibniz applique son principe de raison suffisante à l’existence du monde. Puisque Dieu est parfait et bon, il a choisi de créer le meilleur des mondes possibles. Cela signifie que l’univers tel qu’il existe est le plus optimal parmi toutes les alternatives possibles.

Cependant, cette vision optimiste a été critiquée, notamment par Voltaire dans Candide, où il ridiculise l’idée que tous les maux du monde seraient justifiés par une finalité supérieure.

Les implications du principe de raison suffisante

1. Le rejet du hasard

Le principe de raison suffisante implique que le hasard n’existe pas réellement. Chaque événement a une explication rationnelle, même si elle nous échappe.

2. La critique du libre arbitre

Si tout a une raison suffisante, les actions humaines sont-elles réellement libres ? Leibniz soutient que la liberté consiste à agir selon la raison, mais il rejette l’idée d’un libre arbitre absolu où l’homme pourrait choisir sans cause préalable.

3. L’influence sur la science

Ce principe a influencé la recherche scientifique en encourageant une approche déterministe du monde. La science moderne repose sur l’idée que chaque phénomène doit avoir une explication rationnelle, ce qui a permis le développement des lois physiques.

Critiques et limites du principe de raison suffisante

1. L’objection de Kant

Emmanuel Kant critique Leibniz en affirmant que ce principe repose sur une confusion entre ce qui est nécessaire dans la pensée et ce qui est nécessaire dans la réalité. Pour Kant, il est impossible de prouver que tout doit avoir une raison suffisante en dehors du cadre de l’entendement humain.

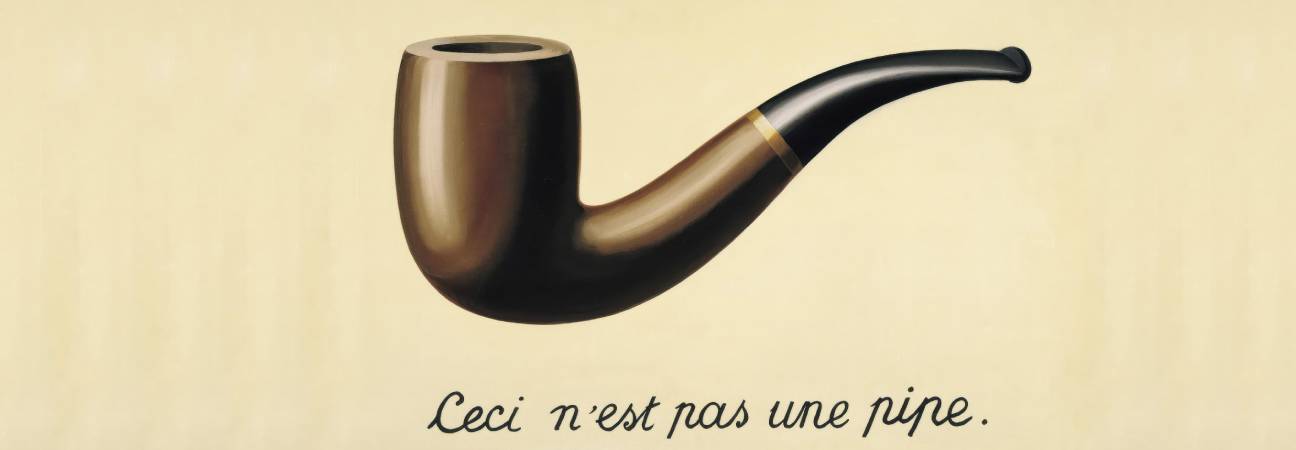

2. L’attaque de Nietzsche

Friedrich Nietzsche voit dans ce principe une illusion rationaliste qui cherche à imposer un ordre artificiel à un monde fondamentalement chaotique et absurde.

3. La vision de Heidegger

Martin Heidegger remet en question la validité du principe de raison suffisante en dénonçant son caractère réducteur : vouloir tout expliquer par la raison empêche d’accepter l’existence de phénomènes inexpliqués ou inexplicables.

Pourquoi le principe de raison suffisante reste central

Malgré les critiques, ce principe demeure un fondement essentiel de la pensée rationaliste et scientifique. Il a permis :

- Le développement de la méthode scientifique, qui repose sur la recherche de causes et d’explications.

- Une conception ordonnée et compréhensible du monde.

- Une réflexion sur la place de l’homme dans l’univers et sur les fondements de la connaissance.

Ainsi, même si certaines de ses implications restent discutées, le principe de raison suffisante continue d’influencer la pensée contemporaine, en philosophie comme en sciences.