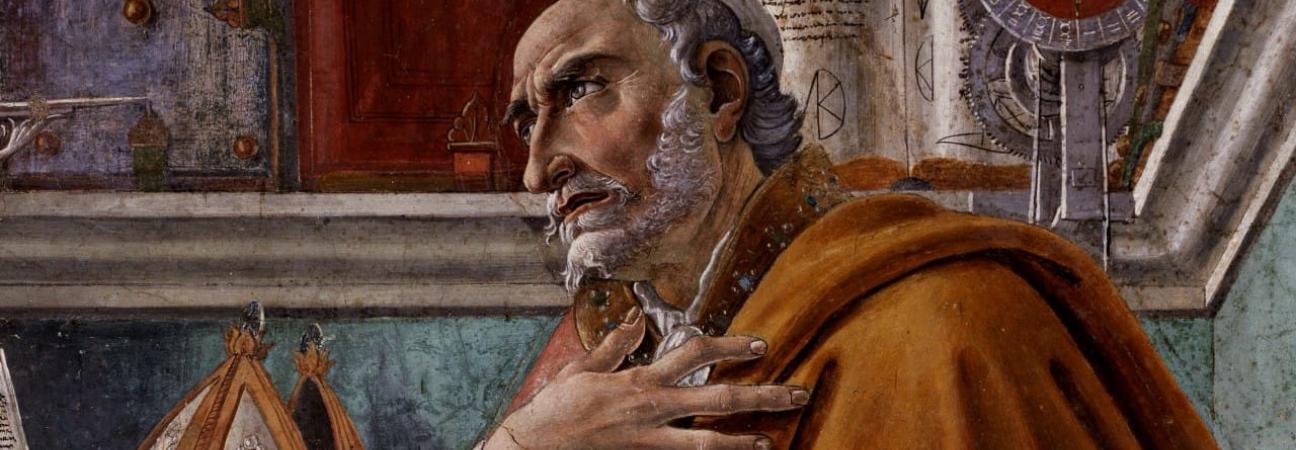

Qu’est-ce que le temps selon saint Augustin ?

La question du temps a toujours fasciné les philosophes, et saint Augustin en fait un objet central de réflexion dans le Livre XI des Confessions. Sa méditation interroge la nature du temps et met en lumière les paradoxes qui l’entourent. À travers une approche introspective, il révèle que le temps ne peut être saisi qu’à travers la conscience humaine, car il ne se manifeste qu’en relation avec notre perception.

Les paradoxes du temps

L’une des célèbres interrogations d’Augustin est la suivante :

« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je ne le sais plus. »

Cette phrase met en avant une contradiction fondamentale : tout le monde utilise le concept de temps au quotidien, mais personne ne peut en donner une définition précise. Cette difficulté soulève plusieurs apories qui montrent combien le temps échappe à une conceptualisation stable.

- Le passé et le futur n’existent pas : Le passé « n’est plus », et le futur « n’est pas encore ». Pourtant, nous en parlons comme s’ils étaient des réalités tangibles.

- Le présent est insaisissable : Si le présent restait figé, il ne serait plus du temps mais de l’éternité. Or, dès qu’on tente de le définir, il s’écoule immédiatement vers le passé.

- Le temps semble n’avoir aucune substance : Il est perçu, ressenti, mesuré, mais il n’a pas d’existence propre en dehors de la conscience.

Une solution : le temps dans l’Esprit

Face à ces contradictions, Augustin propose une réponse : le temps existe dans l’Esprit et non en dehors de lui. Plutôt que de parler de trois temps distincts, il suggère qu’il y a trois formes de présence du temps dans la conscience :

- Le présent du passé : Il correspond à la mémoire, qui conserve une trace du passé.

- Le présent du présent : Il correspond à l’attention, qui nous permet de percevoir l’instant actuel.

- Le présent du futur : Il correspond à l’attente, qui anticipe ce qui est à venir.

Ainsi, selon Augustin, le passé et le futur n’existent que dans l’esprit humain qui les retient sous forme de souvenirs ou d’anticipations. Le temps devient donc une construction mentale qui ne saurait exister indépendamment de notre expérience subjective.

La mesure du temps

Augustin interroge également la manière dont nous mesurons le temps. Pour lui, nous ne mesurons pas le temps en lui-même, mais ses effets sur nous. Par exemple, lorsque nous écoutons une chanson, nous avons conscience du temps qui passe grâce aux variations de la mélodie et au souvenir des notes déjà écoutées. Cette mémoire permet de structurer la durée et de définir une continuité temporelle.

Il en conclut que le temps est une distension de l’âme, une extensio animi, où notre conscience étire le passé, le présent et le futur pour créer une perception linéaire du temps.

Le rapport entre le temps et l’éternité

Dans sa réflexion, Augustin distingue le temps et l’éternité. Dieu, étant éternel, n’est pas soumis au temps. Il voit tout en un instant, sans passé ni futur. Cette distinction est fondamentale pour la théologie chrétienne, car elle signifie que Dieu est immuable et hors du temps, alors que l’homme est pris dans un flot continuel de changement.

Le temps devient alors une condition propre à l’expérience humaine, marquant notre finitude et notre attachement à un monde en perpétuel mouvement.

L’héritage de la pensée augustinienne

La conception du temps d’Augustin a eu un impact majeur sur la philosophie et la théologie. On la retrouve dans :

- La philosophie médiévale : Thomas d’Aquin et d’autres penseurs chrétiens poursuivent cette réflexion sur le lien entre temps, éternité et création.

- La phénoménologie moderne : Husserl et Heidegger ont repensé la temporalité sous l’angle de la conscience et de la perception du temps.

- Les sciences cognitives et la psychologie : Les idées d’Augustin résonnent avec les théories modernes sur la mémoire et la perception du temps dans le cerveau humain.

Sa vision du temps continue donc d’éclairer des disciplines variées, montrant que notre rapport au temps est bien une construction mentale et existentielle, et non une simple donnée objective.