L’homme libre face à la société

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Cette phrase emblématique de Jean-Jacques Rousseau pose le cadre de sa réflexion politique. Comment l’homme peut-il rester libre dans une société qui impose des contraintes ? Pour Rousseau, l’émancipation politique repose sur un modèle social garantissant la liberté de chacun tout en établissant un ordre collectif juste.

La liberté naturelle et la servitude politique

Rousseau distingue la liberté naturelle de la liberté politique. La première est celle de l’état de nature, où chaque individu agit selon ses besoins et désirs. Mais cette liberté brute devient incompatible avec la vie en société, car les conflits surgissent avec la multiplication des interactions humaines.

La servitude politique survient lorsque les hommes abandonnent leur liberté au profit d’un pouvoir arbitraire. Pour Rousseau, aucun homme n’a d’autorité naturelle sur un autre : toute domination repose sur la force ou l’accord tacite des dominés. Mais se soumettre par la force ne légitime pas l’obéissance :

« Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme. »

Le contrat social : un pacte fondateur

Rousseau propose un modèle d’association politique qui garantit la liberté tout en permettant la formation d’un corps politique stable. Cette solution repose sur le contrat social, un pacte dans lequel chacun abandonne sa liberté individuelle pour la retrouver sous une forme collective.

Le pacte social repose sur deux principes fondamentaux :

- L’aliénation totale à la communauté : chaque individu remet tous ses droits à l’ensemble du peuple, mais comme tous font de même, personne ne se retrouve sous la domination d’un autre.

- La volonté générale : les décisions politiques doivent résulter de la volonté commune et non de l’intérêt privé d’un groupe ou d’un individu.

L’émancipation par la volonté générale

L’émancipation politique repose sur la capacité du peuple à déterminer son propre destin. Dans ce système, le souverain n’est pas un roi ou un dirigeant, mais l’ensemble des citoyens. Les lois doivent exprimer la volonté générale, qui représente l’intérêt commun.

Mais que se passe-t-il si un individu refuse d’obéir aux lois issues de cette volonté ? Rousseau affirme alors une idée choc :

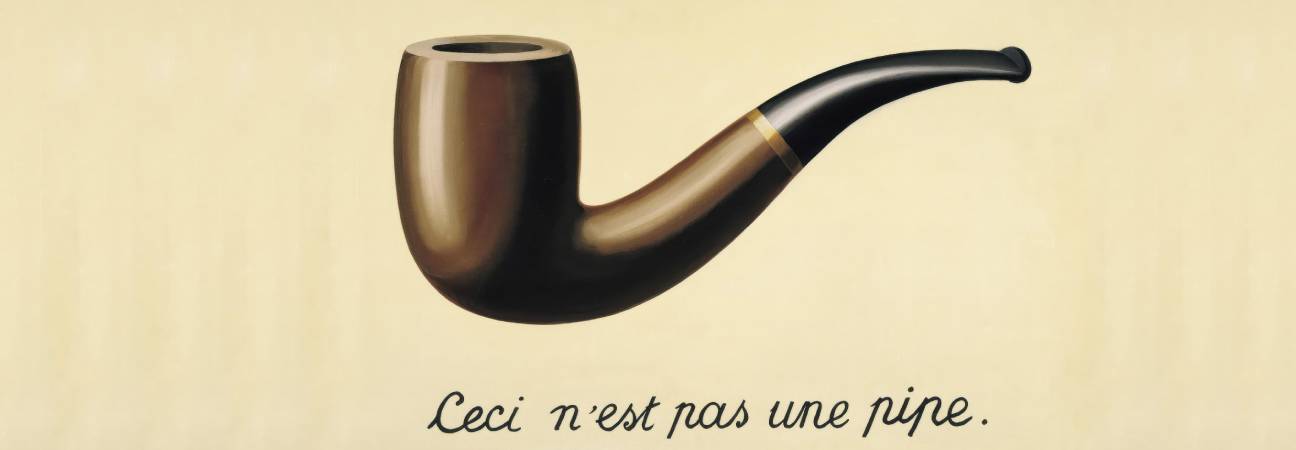

« Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie pas autre chose sinon qu’on le forcera à être libre. »

Ce paradoxe signifie que la vraie liberté n’est pas l’absence de règles, mais l’obéissance à des lois que l’on s’est soi-même prescrites. En participant à l’élaboration des lois, chaque citoyen reste libre tout en étant soumis à l’autorité collective.

L’importance du législateur

Pour que la volonté générale fonctionne, il faut un législateur, une figure chargée de définir les lois qui permettront l’harmonie entre liberté individuelle et ordre collectif. Le législateur doit guider le peuple vers un contrat social équilibré, sans imposer sa propre volonté.

Son rôle est crucial, car le peuple, bien qu’il détienne la souveraineté, peut parfois agir contre son propre intérêt. Rousseau insiste donc sur l’importance d’une éducation civique pour que chaque citoyen comprenne et défende les valeurs du pacte social.

Critiques et limites de la pensée de Rousseau

Si l’idéal rousseauiste d’émancipation politique repose sur la liberté et la participation active des citoyens, il présente aussi certaines limites :

- La difficulté d’exprimer une volonté générale unanime : comment garantir que les lois reflètent véritablement l’intérêt commun et non celui d’une majorité dominante ?

- Le risque de tyrannie de la majorité : forcer quelqu’un à être libre peut conduire à une forme d’autoritarisme masqué sous l’idéal d’égalité.

- Un modèle difficilement applicable aux grandes sociétés modernes : la démocratie directe que Rousseau préconise semble mieux adaptée à de petites communautés qu’à des États de millions d’habitants.

Malgré ces critiques, Rousseau demeure une référence incontournable en philosophie politique. Son idée d’un peuple souverain, capable de s’autodéterminer par un pacte social égalitaire, continue d’influencer les débats contemporains sur la démocratie et la citoyenneté.