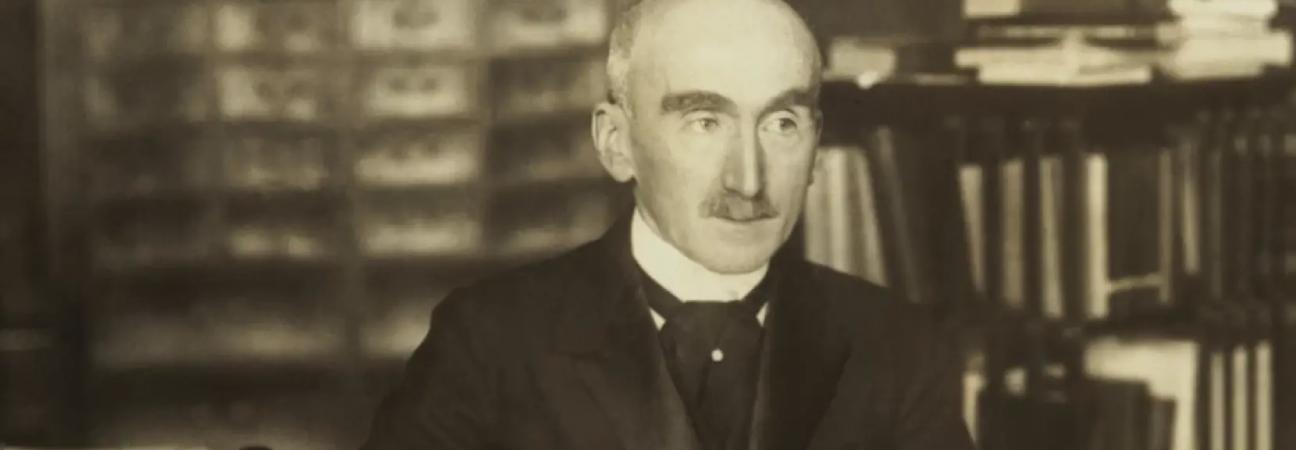

Un penseur de la durée et de l’intuition

Henri Bergson (1859-1941) est l’un des philosophes les plus influents du XXe siècle. Il propose une approche originale du temps, de la conscience et de l’évolution, en s’opposant aux conceptions mécaniques et réductionnistes de son époque. Sa philosophie repose sur deux notions fondamentales : la durée et l’intuition. Cet article explore les grandes idées de Bergson à travers ses principales œuvres.

L’essai sur les données immédiates de la conscience : une critique du temps spatialisé

Dès son premier ouvrage, Bergson critique la tendance des sciences à traiter le temps comme un simple enchaînement de moments identiques. Pour lui, le temps de la conscience est fondamentalement différent du temps mesuré par les horloges. Il introduit la notion de durée, un flux continu où les instants ne sont pas juxtaposés mais interconnectés.

La conséquence de cette idée est une redéfinition de la liberté. Selon Bergson, nous sommes d’autant plus libres que nos décisions engagent l’ensemble de notre passé dans le présent. À l’inverse, les actes automatisés, régés par des habitudes, réduisent notre liberté.

Matière et mémoire : une nouvelle relation entre le corps et l’esprit

Dans Matière et mémoire, Bergson explore la perception et la mémoire. Il réfute l’idée que le cerveau serait le siège des souvenirs. Pour lui, la mémoire est extérieure au cerveau, qui ne fait que sélectionner les souvenirs utiles à l’action.

Il distingue deux types de mémoires :

- La mémoire-habitude, qui répète des actions passées sans intervention de la conscience.

- La mémoire-souvenir, qui conserve le passé en tant que tel et nous permet d’y accéder intuitivement.

Bergson en tire une conséquence majeure : le corps et l’esprit ne sont pas deux substances distinctes, mais deux degrés d’une même réalité, un continuum allant de la matière à la conscience pure.

L’évolution créatrice : la vie comme élan vital

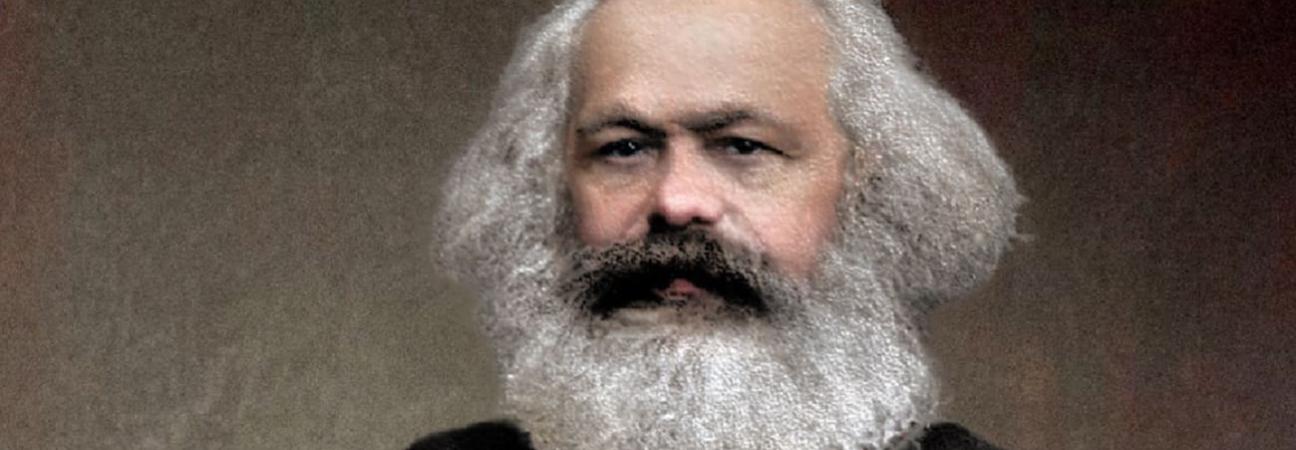

Avec L’évolution créatrice, Bergson s’attaque aux explications scientifiques de l’évolution. Il critique à la fois :

- Le mécanisme, qui réduit l’évolution à un simple déterminisme biologique.

- Le finalisme, qui présuppose un but préétabli.

Bergson propose à la place le concept d’élan vital, une force créatrice qui pousse la vie à explorer de nouvelles formes. Cet élan est imprévisible et ne suit aucune direction fixe. Il explique ainsi pourquoi l’évolution ne produit pas une seule ligne déterminée, mais une diversité de formes vivantes.

L’intelligence et l’intuition : deux modes de connaissance

L’homme est le sommet de l’évolution de l’intelligence. Mais cette intelligence a une limite : elle découpe le monde en parties fixes pour mieux le manipuler. Cela la rend efficace pour agir, mais incapable de saisir le mouvement réel de la vie.

C’est ici qu’intervient l’intuition, faculté propre à la philosophie et à l’art. L’intuition est une sympathie directe avec le réel en mouvement. Elle ne fragmente pas la réalité, mais la saisit dans son unité dynamique.

Les deux sources de la morale et de la religion

Dans son dernier grand ouvrage, Bergson distingue deux types de morale et deux types de religion :

- La morale close, fondée sur des habitudes sociales qui assurent la cohésion du groupe.

- La morale ouverte, inspirée par des figures comme Socrate ou Jésus, qui pousse l’homme à élargir son horizon moral.

De même, la religion a deux sources :

- La religion statique, qui réconforte l’homme face à ses incertitudes.

- La religion dynamique, fondée sur une expérience mystique qui le relie à l’élan vital.

Une philosophie de la création et du changement

Bergson s’oppose à une vision figée du monde. Pour lui, tout est mouvement et nouveauté. Il propose une approche qui met l’accent sur la durée vécue, l’élan vital et l’intuition comme moyens de compréhension du réel. Sa pensée reste une invitation à repenser notre rapport au temps, à la conscience et à la vie.