La vie de Platon

Platon est un philosophe grec né vers 427 av. J.-C. à Athènes dans une famille aristocratique. Il grandit dans une période troublée par la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Jeune adulte, il devient le disciple de Socrate, dont il admire la méthode dialectique et la quête inlassable de la vérité.

Lorsque Socrate est condamné à mort en 399 av. J.-C., Platon est profondément marqué et décide de consacrer sa vie à la philosophie. Il voyage en Italie du Sud et en Sicile, où il tente de conseiller le tyran Denys de Syracuse pour instaurer un gouvernement philosophique, mais ses tentatives se soldent par des échecs.

Vers 387 av. J.-C., il fonde à Athènes l’Académie, première grande école philosophique de l’Antiquité, qui influencera la pensée occidentale pendant des siècles. Parmi ses élèves les plus célèbres figure Aristote. Platon meurt vers 347 av. J.-C., laissant une œuvre immense.

Les influences majeures de Platon

Socrate

Platon reprend la méthode socratique du dialogue philosophique et la maïeutique, qui consiste à questionner pour amener l’interlocuteur à découvrir la vérité en lui-même. Il s’inspire aussi de la thèse selon laquelle nul ne fait le mal volontairement, car le mal vient de l’ignorance.

Pythagore

L’influence pythagoricienne se retrouve dans la conception mathématique du monde. Platon pense que la réalité est ordonnée selon des rapports numériques, ce qui explique son intérêt pour la géométrie et sa célèbre devise : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».

Parménide et Héraclite

Platon cherche à réconcilier les thèses opposées d’Héraclite (tout change, rien n’est fixe) et de Parménide (l’être est immuable). Il y répond par sa théorie des Idées, qui distingue le monde sensible (éphémère et changeant) du monde intelligible (éternel et stable).

La théorie des Idées

Platon défend l’idée que le monde que nous percevons n’est qu’une copie imparfaite du véritable réel, situé dans un domaine intelligible accessible uniquement à la raison.

Le dualisme platonicien

Il distingue deux mondes :

- Le monde sensible : celui des apparences, soumis au changement et à l’opinion.

- Le monde intelligible : celui des Idées pures, immuables et accessibles par la raison.

L’exemple classique est l’Idée du Bien, qui est au sommet de la hiérarchie des Idées et qui donne sens à toutes les autres.

Les grands dialogues de Platon

La République

Ce dialogue explore la nature de la justice et présente la cité idéale gouvernée par des philosophes-rois. Platon décrit aussi l’allégorie de la caverne, où des prisonniers prennent des ombres pour la réalité jusqu’à ce que l’un d’eux découvre le monde extérieur, symbolisant l’éveil philosophique.

Le Banquet

Platon y expose une philosophie de l’amour (éros), qui s’élève de l’attirance physique à l’amour des Idées, notamment celle du Beau.

Le Phédon

Dialogue sur l’immortalité de l’âme, où Platon affirme que l’âme préexiste au corps et accède au savoir par réminiscence.

Le Gorgias

Platon critique la rhétorique des sophistes, qui cherchent à persuader plutôt qu’à découvrir la vérité.

La dialectique et la recherche du savoir

Platon développe une méthode dialectique, qui consiste à remonter des opinions aux Idées. C’est un processus d’élévation de l’âme vers la connaissance du Bien.

Dans Le Ménon, il expose le paradoxe de la recherche : comment chercher ce que l’on ignore totalement ? La réponse se trouve dans la réminiscence, idée selon laquelle l’âme connaissait déjà la vérité avant de s’incarner.

La politique selon Platon

Platon critique les régimes corrompus et propose une hiérarchie des gouvernements :

- L’aristocratie (gouvernement des sages, idéal)

- La timocratie (pouvoir des ambitieux)

- L’oligarchie (pouvoir des riches)

- La démocratie (règne du désir et du chaos)

- La tyrannie (domination d’un seul).

Il préconise que les philosophes gouvernent, car seuls ceux qui connaissent le Bien sont aptes à diriger.

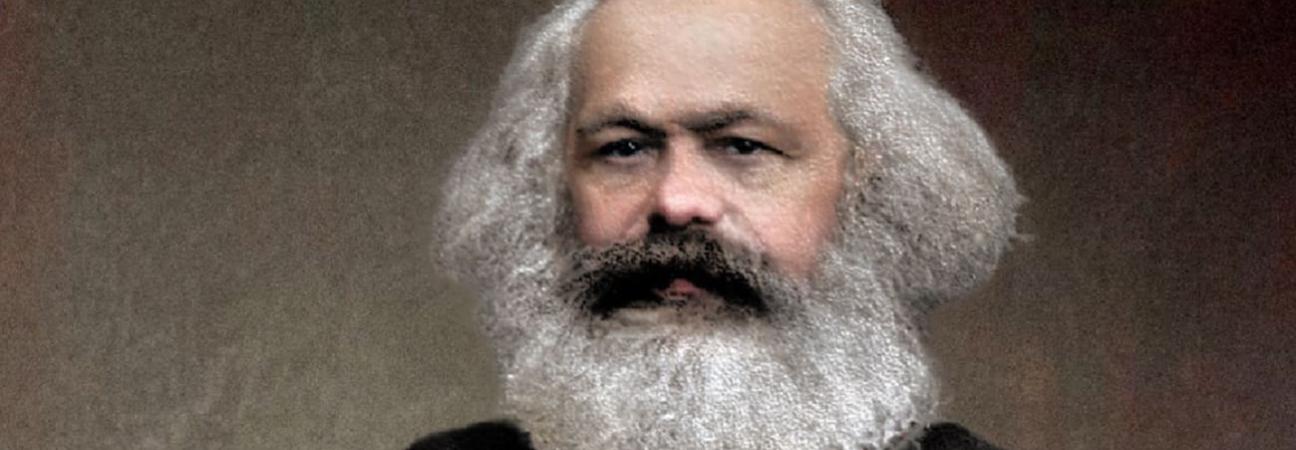

L’héritage de Platon

Platon a influencé toute la pensée occidentale, notamment :

- Aristote, qui critique et prolonge sa philosophie.

- Le néoplatonisme, qui reprend sa théorie des Idées.

- Le christianisme, qui intègre ses conceptions de l’âme et du Bien suprême.

Son idée que la réalité est structurée par des principes intelligibles reste présente dans la science et la philosophie contemporaines.