Biographie de joseph schumpeter

Né en 1883 en Moravie austro-hongroise, Joseph Schumpeter grandit dans une famille aristocratique et industrielle. Orphelin de père à quatre ans, il est élevé dans un milieu privilégié, ce qui lui permet d’accéder à une éducation de qualité. Il étudie à l’université de Vienne, où il s’intéresse à l’économie, la sociologie et la philosophie. Influencé par les théoriciens de l’École autrichienne, tels qu’Eugen von Böhm-Bawerk et Carl Menger, il développe un intérêt pour les fondements de l’économie.

Après avoir obtenu son doctorat, Schumpeter voyage et travaille dans différents pays, dont l’Angleterre et l’Égypte. Il occupe plusieurs postes universitaires en Autriche et aux États-Unis, enseignant à l’université de Graz et plus tard à Harvard. Son travail universitaire est ponctué par des fonctions gouvernementales, dont celle de ministre des Finances en Autriche.

Schumpeter a publié plusieurs ouvrages influents, dont « Le cycle des affaires » (1939), « Capitalisme, socialisme et démocratie » (1942), et « Histoire de l’analyse économique » (publié à titre posthume en 1954). Il décède en 1950, mais son héritage intellectuel continue d’influencer la pensée économique.

Le destruction créatrice : le cœur de la théorie de schumpeter

Le concept de destruction créatrice est sans doute la contribution la plus célèbre de Schumpeter à l’économie. Il l’expose en détail dans son ouvrage « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Selon lui, l’innovation est le moteur du développement économique. Elle stimule la croissance en introduisant de nouveaux produits, services et méthodes de production, mais elle provoque également la disparition de technologies, d’industries et d’emplois obsolètes. Ce processus de remplacement est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice.

Exemples de destruction créatrice :

- L’innovation de produit : L’invention de l’automobile a rendu obsolète le transport en calèche. De la même manière, les smartphones ont remplacé les téléphones fixes et les cabines téléphoniques.

- L’innovation de procédés : L’introduction de la chaîne de montage par Henry Ford a révolutionné la production industrielle, réduisant les coûts et rendant les produits plus accessibles.

- Nouvelles sources d’énergie : Le passage de la machine à vapeur à l’électricité a transformé les modes de production et les industries.

- Innovations commerciales : Le développement du e-commerce a bouleversé les modes de vente traditionnels.

- Nouveaux types d’organisation : L’ouverture de marchés et la possibilité de créer des sociétés anonymes ont transformé les structures économiques.

La destruction créatrice est un processus continu qui se déroule en cycles. De nouvelles innovations émergent, provoquant une expansion économique. Elles entraînent la concurrence et finissent par rendre les anciennes technologies ou méthodes obsolètes, conduisant à une phase de déclin. Cette dynamique est à l’origine des cycles économiques et des fluctuations de la croissance.

Les cinq types d’innovations selon schumpeter

Schumpeter identifie cinq types d’innovations qui sont à l’origine de la destruction créatrice :

- Innovation de produit : Introduction de nouveaux produits sur le marché, tels que l’automobile ou l’ordinateur.

- Innovation de procédés : Mise en place de nouvelles méthodes de production, comme la chaîne de montage.

- Découverte de nouvelles sources de matière première ou d’énergie : Utilisation de nouvelles ressources, comme l’électricité ou le pétrole.

- Innovations commerciales : Développement de nouvelles méthodes de vente, comme le commerce en ligne.

- Nouveaux types d’organisation : Changements dans la structure des entreprises ou des marchés, par exemple la création de sociétés anonymes.

Ces innovations jouent un rôle clé dans le développement économique, mais elles engendrent également des résistances au changement. Les entreprises établies et les secteurs traditionnels peuvent tenter de freiner ces innovations pour protéger leurs intérêts. Schumpeter prône le laissez-faire, estimant que les économies les plus ouvertes à la destruction créatrice sont celles qui se développent le plus rapidement.

L’entrepreneur : le héros de l’économie capitaliste

Pour Schumpeter, l’entrepreneur est le moteur du système capitaliste. C’est lui qui prend des risques, innove et dynamise l’économie. L’entrepreneur n’est pas nécessairement un inventeur, mais il est capable de saisir les opportunités offertes par les nouvelles idées et de les transformer en succès commerciaux. Schumpeter utilise le concept de l’idéal-type pour décrire l’entrepreneur : une figure charismatique, dotée d’une vision et d’une capacité à anticiper les besoins du marché.

L’entrepreneur se distingue par sa capacité à anticiper les attentes du marché et à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ses innovations. Il est souvent le premier à adopter de nouvelles technologies ou à explorer de nouveaux marchés. Sa force réside dans son aptitude à surmonter les obstacles et à créer de la valeur là où d’autres voient des risques.

Exemples d’entrepreneurs :

- Henry Ford : Il n’a pas inventé l’automobile, mais il a innové en introduisant la chaîne de montage, rendant la voiture accessible à un large public.

- Steve Jobs : Il n’a pas inventé le téléphone tactile, mais il a révolutionné son utilisation avec l’iPhone.

Schumpeter et les cycles économiques

Schumpeter propose une analyse originale des cycles économiques, en les reliant directement aux vagues d’innovation. Dans son ouvrage « Le cycle des affaires » (1939), il développe l’idée que les cycles économiques sont le résultat de l’introduction et de la diffusion des innovations. Les innovations majeures créent des grappes d’innovations secondaires qui déclenchent une série de changements économiques.

Les phases des cycles économiques selon schumpeter

- Phase d’innovation : Introduction d’une innovation majeure par un entrepreneur. Cette phase déclenche une période d’expansion économique.

- Expansion économique : L’innovation crée de nouveaux marchés et stimule la demande. Les investissements augmentent, l’emploi se développe.

- Concurrence accrue : D’autres entreprises entrent sur le marché, imitant l’innovation initiale. La concurrence s’intensifie, ce qui peut entraîner une baisse des prix et des marges bénéficiaires.

- Phase de déclin : Les entreprises qui n’ont pas su s’adapter aux changements provoqués par l’innovation commencent à décliner. Les anciennes technologies deviennent obsolètes, entraînant des pertes d’emplois.

- Phase de destruction créatrice : De nouvelles entreprises émergent, remplaçant les anciennes. Cette phase s’accompagne souvent de chômage, mais aussi de restructuration industrielle.

- Nouvelle vague d’innovation : Un nouveau cycle commence avec l’apparition d’une nouvelle vague d’innovations.

Ces cycles sont essentiels pour comprendre la nature dynamique du capitalisme. Schumpeter voit le déséquilibre comme un élément nécessaire du système capitaliste. Contrairement aux théories néoclassiques, qui recherchent l’équilibre du marché, il estime que le déséquilibre et la concurrence sont les moteurs de l’évolution économique.

Schumpeter face à d’autres théoriciens

Schumpeter se démarque de plusieurs théoriciens de son époque par sa vision du capitalisme et de l’innovation.

Schumpeter vs Keynes et les néoclassiques

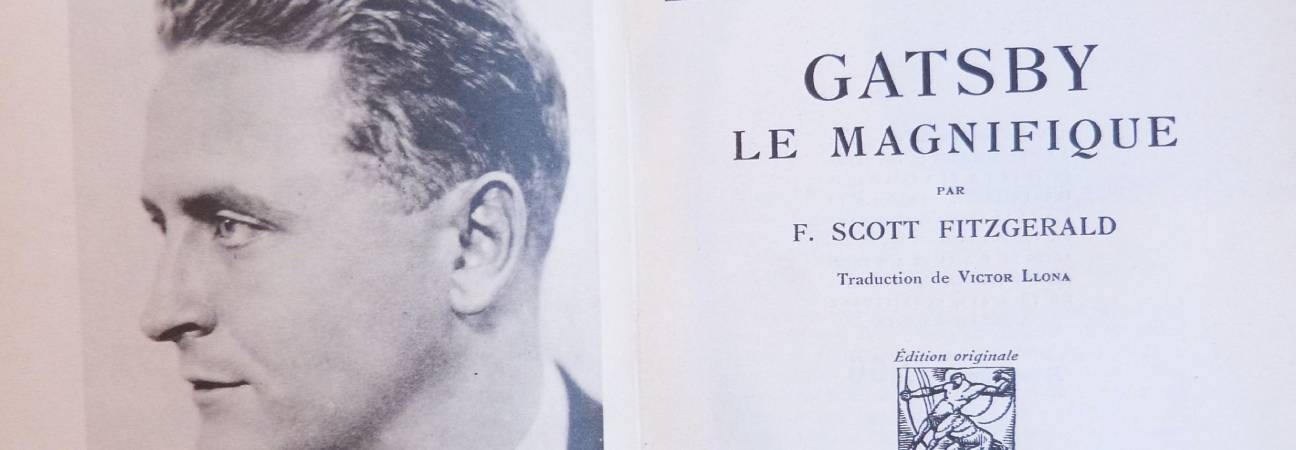

- Keynes : John Maynard Keynes met l’accent sur la demande globale et l’intervention de l’État pour atténuer les cycles économiques. Schumpeter, en revanche, se concentre sur l’innovation et l’entrepreneuriat comme moteurs de la croissance, soulignant l’importance des entrepreneurs audacieux qui prennent des risques pour innover.

- Néoclassiques : Les théories néoclassiques supposent que les marchés tendent vers un équilibre où l’offre est égale à la demande. Schumpeter s’oppose à cette vision statique, affirmant que le capitalisme est un système en perpétuelle mutation, caractérisé par le déséquilibre et la concurrence.

Schumpeter vs Marx

- Karl Marx : Marx voyait le capitalisme comme intrinsèquement exploiteur, conduisant inévitablement à sa propre destruction. Schumpeter partage l’idée que le capitalisme pourrait disparaître, mais pour des raisons différentes. Il pense que le capitalisme est capable d’évoluer et de s’adapter, mais il craint qu’il ne devienne sclérosé à cause de l’institutionnalisation de l’innovation et de l’intervention de l’État.

- Entrepreneur vs classe ouvrière : Contrairement à Marx, qui se concentrait sur la lutte des classes et le rôle de la classe ouvrière, Schumpeter met l’entrepreneur au centre de l’analyse économique. Il voit l’entrepreneur comme le principal agent du changement et de l’innovation.

L’impact de la théorie de schumpeter sur l’économie moderne

La théorie de Schumpeter a un impact majeur sur la manière dont nous comprenons l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance économique. Elle met en avant l’importance de l’innovation comme moteur du développement économique et offre une explication des cycles économiques basée sur la dynamique de l’innovation.

Les apports positifs de la théorie de schumpeter

- Mise en avant de l’innovation : Schumpeter place l’innovation au cœur du processus de croissance économique, reconnaissant son rôle central dans le progrès économique.

- Explication des cycles économiques : Sa théorie offre une perspective originale sur les cycles économiques, mettant en lumière la manière dont l’innovation et l’entrepreneuriat créent des périodes d’expansion suivies de phases de déclin.

- Valorisation de l’entrepreneuriat : Schumpeter souligne le rôle crucial des entrepreneurs innovateurs, ces individus audacieux qui prennent des risques pour introduire de nouvelles idées sur le marché.

- Adaptabilité du système économique : Il reconnaît la capacité du système économique à s’adapter aux changements et à se réinventer grâce à la création et à la destruction d’entreprises.

Les limites et critiques de la théorie de schumpeter

- Aspect social et inégalités : La théorie de Schumpeter se concentre principalement sur les aspects économiques de l’innovation, négligeant les conséquences sociales, notamment les inégalités économiques qui peuvent en découler.

- Négligence des institutions : Schumpeter accorde peu d’attention à l’importance des institutions économiques et politiques dans le processus d’innovation et de destruction créatrice.

- Simplification du comportement entrepreneurial : Sa théorie suppose souvent que les entrepreneurs sont des acteurs rationnels cherchant uniquement à maximiser leurs profits, négligeant des facteurs psychologiques, sociaux et institutionnels plus complexes.

- Dépendance à l’innovation : La théorie peut sous-estimer l’importance d’autres facteurs de croissance économique, tels que l’investissement dans l’éducation, l’infrastructure et la productivité.

- Instabilité économique : En mettant l’accent sur la création et la destruction d’entreprises, la théorie de Schumpeter peut favoriser l’instabilité économique.

Tableau récapitulatif : les principaux concepts de schumpeter

| Concept | Description |

|---|---|

| Destruction créatrice | Processus par lequel de nouvelles innovations détruisent d’anciennes technologies, industries et emplois, stimulant la croissance économique. |

| Innovation | Introduction de nouveaux produits, procédés, sources de matière première, méthodes commerciales ou types d’organisation. |

| Entrepreneur | Agent clé du capitalisme, il prend des risques pour innover et dynamiser l’économie. |

| Cycles économiques | Les cycles sont le résultat des vagues d’innovation et de la destruction créatrice. |

| Grappes d’innovations | Série d’innovations majeures et secondaires qui déclenchent des transformations économiques. |

| Évolution vs statisme | Le capitalisme est en perpétuelle mutation, contrairement à la vision statique des néoclassiques. |

Schumpeter et la croissance endogène

Les idées de Schumpeter ont également influencé les théoriciens de la croissance endogène, qui mettent l’accent sur le rôle de l’innovation et des externalités positives dans le processus de croissance. La croissance endogène suggère que la productivité globale est stimulée par les comportements des agents économiques, qui accumulent différentes formes de capital :

- Capital technique : Investissement dans les machines et les technologies.

- Capital public : Infrastructures et services publics.

- Capital technologique : Recherche et développement, innovations.

- Capital humain : Éducation, formation et santé.

Schumpeter a été un précurseur dans la reconnaissance de l’importance de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour la croissance économique. Sa vision de l’économie en tant que système dynamique et en mutation permanente a ouvert la voie à de nouvelles approches de la croissance économique.

Les principaux ouvrages de joseph schumpeter

- « Théorie de l’évolution économique » (1911) : Schumpeter présente ses idées sur l’innovation, l’entrepreneuriat et les cycles économiques.

- « Le cycle des affaires » (1939) : Il analyse les cycles économiques en mettant l’accent sur l’impact des innovations.

- « Capitalisme, socialisme et démocratie » (1942) : Son œuvre la plus populaire, où il développe le concept de destruction créatrice et examine l’avenir du capitalisme.

- « Histoire de l’analyse économique » (publié en 1954, à titre posthume) : Un examen approfondi de l’évolution de la pensée économique.

Schumpeter aujourd’hui

La pensée de Schumpeter reste pertinente à l’ère des startups, de l’innovation technologique et de la mondialisation. Les plateformes comme Uber, Airbnb et Amazon incarnent le processus de destruction créatrice en bouleversant des industries traditionnelles. Sa vision de l’entrepreneur comme moteur de l’économie trouve un écho dans le monde actuel, où l’innovation est le principal facteur de différenciation et de croissance.

Cependant, les défis liés à la destruction créatrice, tels que la perte d’emplois, les inégalités économiques et la nécessité d’une adaptation rapide, sont plus présents que jamais. La théorie de Schumpeter continue de susciter des débats sur la meilleure façon de gérer ces transitions et de favoriser une croissance économique inclusive et durable.