Un besoin de changement : l’appel à la Révolution

La fin de l’Ancien Régime et l’émergence d’une nouvelle idéologie

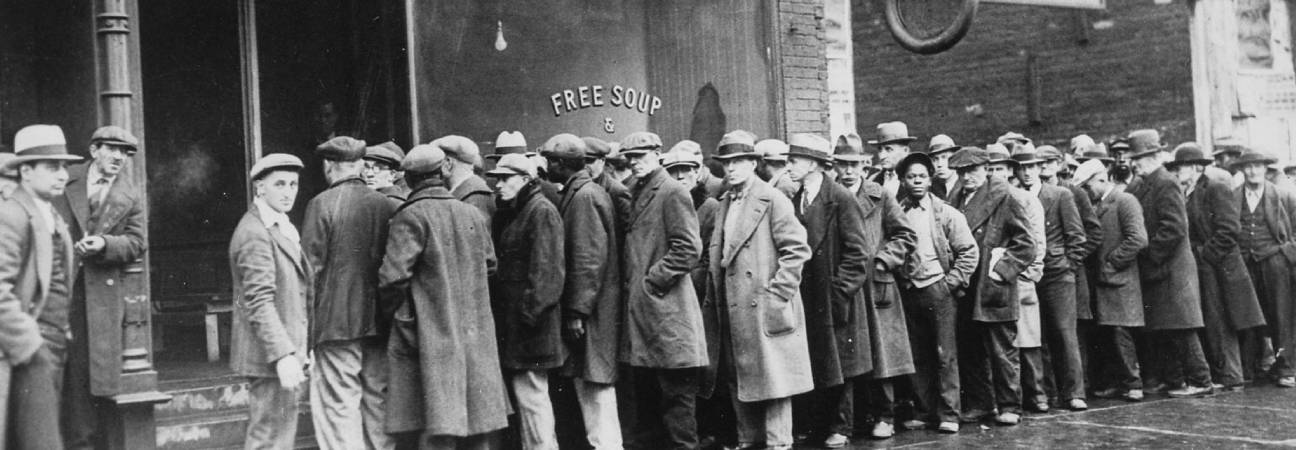

À la fin du XVIIIe siècle, la France est en crise. Les tensions entre les classes sociales et les difficultés économiques sont immenses. Le royaume vit au-dessus de ses moyens, et les dettes de l’État s’accumulent, exacerbées par la guerre d’indépendance américaine. Louis XVI, incapable de résoudre cette crise, convoque les États généraux en 1789, une réunion des trois ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers-État. Ce dernier, représentant la grande majorité de la population, se trouve écarté du processus de décision, ce qui déclenche une série de réactions radicales.

Les députés du Tiers-État, frustrés par leur exclusion, proclament l’Assemblée nationale le 17 juin 1789, une première étape vers la souveraineté populaire. Lorsque Louis XVI ferme la salle des débats, les députés prêtent le fameux serment du Jeu de Paume, jurant de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une nouvelle Constitution. Cet acte marque le début d’une rupture irréversible avec la monarchie absolue.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille symbolise la fin du pouvoir absolu du roi et le début d’un processus qui verra l’émergence de la République. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est adoptée. Ce texte fondamental pose les bases de la nouvelle nation : égalité des citoyens, liberté individuelle, droit à la propriété, et surtout, l’idée de souveraineté nationale, selon laquelle le pouvoir appartient au peuple, et non au roi.

La création d’une République s’accompagne d’une réforme radicale de la société, de l’économie et de la politique. Les privilèges de l’aristocratie et du clergé sont abolished, les anciennes structures sont renversées, et les nouvelles idées s’ancrent dans la vie quotidienne à travers des symboles et des institutions, tels que le drapeau tricolore, le bonnet phrygien et la Marseillaise.

De la République à l’Empire : Napoléon et l’unité nationale

La République en guerre et l’instabilité interne

La Révolution française traverse une période de turbulences intérieures et extérieures. En août 1792, Louis XVI est emprisonné après la prise des Tuileries, et la monarchie est abolie. La Première République est proclamée, mais la France fait face à une guerre contre les monarchies européennes, qui craignent la propagation des idées révolutionnaires. Cette guerre débouche sur une série de victoires et de défaites, mais surtout sur un renforcement de la mobilisation populaire avec la levée en masse en 1793, où chaque citoyen est appelé à défendre la nation.

À l’intérieur du pays, la division entre les Girondins modérés et les Montagnards radicaux mène à la Terreur (1793-1794), sous la conduite de Robespierre, où des milliers de personnes sont exécutées pour être considérées comme des ennemis de la Révolution. Cependant, ce régime de terreur finit par se retourner contre ses architectes : Robespierre est guillotiné en 1794, et le pays entre dans une nouvelle phase, marquée par l’instabilité du Directoire.

Napoléon Bonaparte : du général à l’empereur

En 1799, Napoléon Bonaparte profite de la crise politique pour prendre le pouvoir lors du coup d’État du 18 Brumaire. Il devient Premier Consul et centralise peu à peu tous les pouvoirs exécutifs. Bien que le Consulat conserve les principes révolutionnaires, Napoléon prend de plus en plus de pouvoir. En 1802, il se fait nommer Consul à vie, et en 1804, il se proclame empereur des Français.

Le régime napoléonien combine des éléments de la Révolution avec un autoritarisme marqué. Napoléon garde certains acquis révolutionnaires, comme le Code civil de 1804, qui unifie le droit en France et instaure des principes d’égalité devant la loi, tout en introduisant des réformes qui modernisent l’État. La Banque de France, la Légion d’honneur, la création des lycées sont autant de mesures qui visent à renforcer l’unité nationale et la stabilité de l’État.

Unité nationale et réformes napoléoniennes

Napoléon fait de la nation l’un des piliers de son régime. Il impose son autorité sur les territoires qu’il conquiert, et le concept de nation s’étend au-delà des frontières françaises. Les républiques sœurs sont créées dans les pays voisins, et les principes révolutionnaires, comme l’abolition des privilèges et l’égalité devant la loi, sont introduits dans les territoires occupés.

Les conquêtes militaires de Napoléon redessinent la carte de l’Europe. Toutefois, cette expansion est aussi marquée par la résistance des peuples conquis, qui développent un fort sentiment national contre l’occupation française. En Espagne, par exemple, la guerre de guérilla se déclenche contre les armées napoléoniennes, un premier signe de résistance nationale contre l’impérialisme.

Le déclin de l’Empire : la chute de Napoléon

La campagne de Russie : un tournant décisif

Les victoires napoléoniennes continuent jusqu’en 1812, mais la campagne de Russie marque le début de la fin pour l’Empire. L’armée napoléonienne, qui comptait plus de 600 000 hommes, est anéantie par l’hiver russe et les attaques constantes des troupes russes. Ce désastre militaire, suivi par des défaites successives à Leipzig et la montée des coalitions européennes contre la France, précipite la chute de Napoléon.

L’héritage de Napoléon et la naissance du sentiment national européen

L’empire napoléonien laisse un héritage complexe. Si les idéaux de la Révolution française sont étendus à une grande partie de l’Europe, les peuples occupés commencent à se rebeller contre l’ordre napoléonien. Ce sentiment national, qui émerge dans les régions occupées, est un précurseur des mouvements nationaux du XIXe siècle.

Napoléon, bien qu’il ait imposé un ordre dictatorial, a également contribué à l’extension de la souveraineté nationale et à la transformation des structures politiques européennes. Toutefois, il n’a pas réussi à stabiliser l’Europe sous un même modèle. La résistance à l’impérialisme, les guerres napoléoniennes et la montée des nationalismes marquent un tournant dans l’histoire européenne.