L’essor industriel et la transformation du paysage économique

L’industrialisation : un processus en plein essor

L’industrialisation en France commence à prendre forme dès le début du XIXe siècle, avec l’introduction de machines dans le secteur manufacturier. Auparavant, la production était principalement artisanale, mais les nouvelles technologies vont modifier en profondeur l’organisation de la production. L’avènement de la machine à vapeur, alimentée par le charbon, permet de multiplier la production et de mécaniser des secteurs entiers, tels que le textile, la sidérurgie et la chimie. C’est l’explosion de l’industrie lourde, avec des usines géantes qui commencent à voir le jour.

Le développement du rail va également jouer un rôle crucial dans cette transition. En reliant les régions et en facilitant le transport des matières premières et des produits finis, le réseau ferroviaire va booster la productivité et l’exportation des produits industriels. Entre 1848 et 1870, la France connaît un véritable essor industriel. Les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille deviennent des centres névralgiques de cette nouvelle économie, où se concentrent les usines et les industries.

Les premières innovations techniques

Les innovations techniques jouent un rôle essentiel dans cette période de transition. L’industrie textile, par exemple, se mécanise grâce aux métiers à tisser automatiques, augmentant ainsi la production et la qualité des tissus. La sidérurgie, de son côté, bénéficie des avancées dans la production de l’acier, utilisé pour les chemins de fer, les machines et les constructions métalliques. Des entreprises comme les Schneider au Creusot révolutionnent la sidérurgie et deviennent des modèles de l’industrialisation en France.

Les innovations touchent également l’agriculture. La mécanisation des outils agricoles, comme l’introduction de la moissonneuse-batteuse, améliore les rendements et réduit la main-d’œuvre nécessaire pour les travaux agricoles. Ces progrès permettent de libérer des travailleurs ruraux, qui migrent alors vers les villes en quête de nouvelles opportunités industrielles.

Urbanisation et exode rural : une transformation sociale majeure

Une France toujours majoritairement rurale

Bien que l’industrialisation transforme les grandes villes, la France demeure encore très rurale au début du Second Empire. En 1848, environ 75 % de la population vit à la campagne. Pourtant, des réformes vont encourager l’urbanisation. Des efforts sont faits pour moderniser les infrastructures rurales, comme les canaux et les chemins vicinaux, pour faciliter le transport des produits agricoles vers les centres urbains. Toutefois, ces changements restent limités et la majeure partie des terres agricoles reste dominée par une agriculture traditionnelle.

L’exode rural : un phénomène de masse

L’industrialisation génère une demande de main-d’œuvre qui conduit à un exode rural massif. Les paysans, attirés par les emplois en usine et les nouvelles opportunités, migrent vers les villes. Ce mouvement touche principalement les jeunes hommes, qui laissent derrière eux leurs familles. À partir des années 1850, ce phénomène prend de l’ampleur et se concentre dans les grandes villes industrielles comme Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans des villes spécialisées dans des secteurs comme l’industrie textile à Roubaix ou la sidérurgie au Creusot.

Les villes françaises connaissent une croissance démographique rapide, avec des millions de nouveaux habitants attirés par les emplois dans les usines. En 1851, la population de Paris est d’environ 1 million d’habitants, mais elle atteindra presque 2,5 millions en 1870. Cet afflux massif de population provoque une urbanisation rapide, mais aussi des problèmes sociaux, sanitaires et de logement. L’État et les municipalités doivent faire face à la pression sur les infrastructures, tout en essayant de répondre aux besoins d’une population urbaine en pleine expansion.

L’État impérial : acteur central de la modernisation

La politique de Napoléon III : moderniser pour rayonner

Sous le règne de Napoléon III, l’État joue un rôle clé dans le processus de modernisation de la France. L’empereur met en place des réformes pour stimuler l’économie, en encourageant l’industrialisation par des investissements dans les infrastructures et en soutenant la création d’entreprises. Il engage des projets de grande envergure, notamment la construction de réseaux de transports et la modernisation de Paris. L’objectif est de rendre la France compétitive à l’échelle mondiale et de renforcer sa position en Europe.

Napoléon III développe également le secteur bancaire pour financer l’industrie. Des institutions comme le Crédit foncier et le Crédit mobilier sont créées pour fournir des prêts aux entrepreneurs. L’ouverture des marchés et la réduction des droits de douane sur certains produits industriels permettent également de dynamiser les échanges commerciaux, en particulier avec la Grande-Bretagne.

La transformation de Paris : un modèle de modernité

Le projet de modernisation de Paris est l’un des symboles les plus marquants du Second Empire. Le baron Haussmann, nommé préfet de la Seine, entreprend la transformation radicale de la capitale. Il fait percer de larges boulevards, remplace les anciennes ruelles étroites et insalubres, et développe des infrastructures modernes comme des égouts, des ponts et des places publiques. L’objectif est non seulement d’améliorer l’hygiène et la circulation, mais aussi de renforcer l’image de Paris en tant que capitale moderne et cosmopolite.

Les travaux d’Haussmann modifient en profondeur le paysage urbain de Paris. Ils permettent également de limiter les risques de révoltes populaires, en facilitant la circulation des troupes et en réduisant la possibilité de construction de barricades dans les rues étroites. Paris devient ainsi un modèle de modernité, attirant l’attention du monde entier, et les Expositions universelles de 1855 et 1867 sont des vitrines de cette modernité.

La question sociale : un défi majeur pour le Second Empire

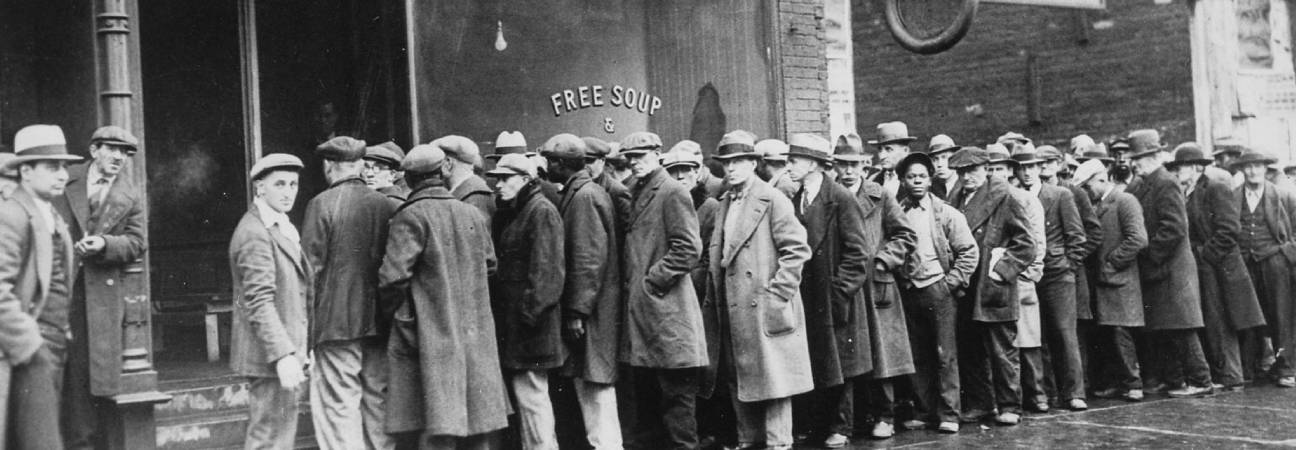

L’apparition d’une nouvelle classe sociale : les ouvriers

L’industrialisation bouleverse non seulement l’économie, mais aussi la structure sociale de la France. La classe ouvrière prend de l’importance, avec des millions d’hommes, de femmes et d’enfants travaillant dans les usines. Les conditions de travail sont difficiles, avec de longues journées, des salaires faibles, et des conditions de vie précaires. Les ouvriers vivent dans des logements insalubres et sont soumis à des rythmes de travail épuisants, dans des environnements dangereux.

Cependant, cette classe ouvrière va progressivement se structurer. Les ouvriers prennent conscience de leur statut social et de leurs conditions de vie. La question sociale devient un enjeu majeur pour l’empereur, qui tente de répondre par des réformes et des lois sociales. En 1864, la loi Ollivier autorise le droit de grève et supprime le délit de coalition, ouvrant la voie à la création de syndicats.

Le paternalisme social : une réponse de l’entreprise

Face aux tensions sociales, certains patrons adoptent des politiques paternalistes. Le paternalisme social repose sur l’idée que les entreprises doivent prendre en charge le bien-être de leurs employés, en leur offrant des services comme des crèches, des logements ou des soins médicaux. L’objectif est d’apaiser les tensions sociales et de fidéliser la main-d’œuvre. Des exemples comme le familistère de Guise ou les cités ouvrières de Mulhouse illustrent cette approche.