Une sortie de guerre bouleversée par les enjeux coloniaux et internationaux

Une République fragilisée dès sa naissance

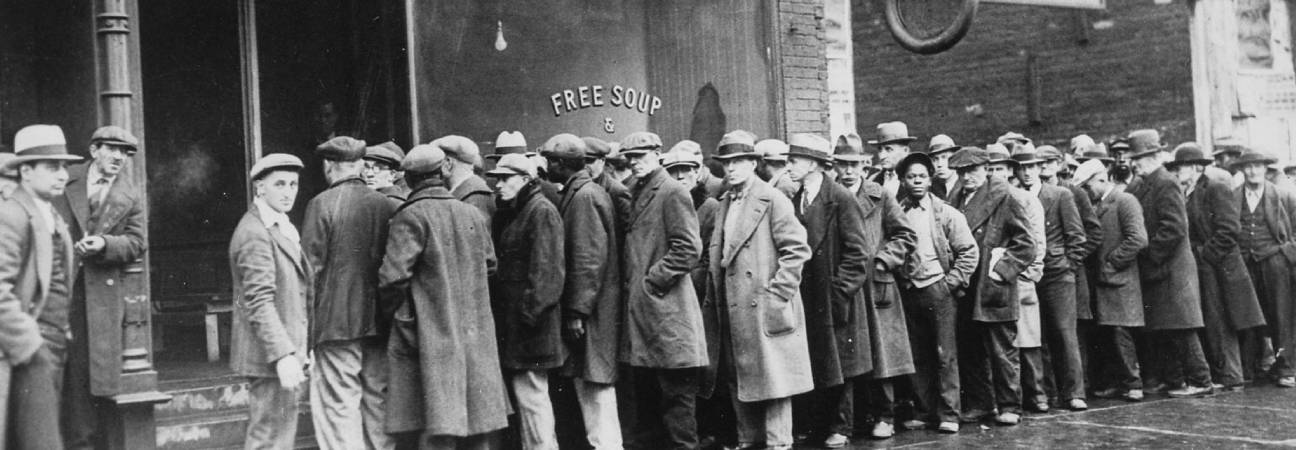

Après la Seconde Guerre mondiale, la France cherche à se reconstruire. Le Gouvernement provisoire de la République française, mis en place dès 1944, amorce cette transition en engageant des réformes profondes. Mais très vite, les divergences politiques éclatent. Le général de Gaulle, partisan d’un exécutif fort, claque la porte en 1946, désapprouvant la vision parlementaire d’une majorité de l’Assemblée.

La IVe République naît malgré tout la même année, avec un système qui concentre les pouvoirs dans les mains du Parlement. Le président de la République est relégué à un rôle symbolique, tandis que le président du Conseil dirige le gouvernement mais reste dépendant d’une majorité instable. Ce cadre institutionnel provoque une succession de 24 gouvernements entre 1947 et 1958.

L’instabilité politique face à la décolonisation

La IVe République se retrouve vite confrontée aux limites de son modèle. La guerre froide accentue les tensions internes. À gauche, les ministres communistes sont exclus en 1947, accusés de sympathies avec le bloc soviétique. À l’international, la France s’engage dans des guerres coloniales coûteuses :

- En Indochine, l’armée tente de reprendre le contrôle d’un territoire en pleine révolte, jusqu’à la défaite de Diên Biên Phu en 1954

- À Madagascar ou au Tonkin, des répressions brutales marquent les esprits

- Le Maroc et la Tunisie accèdent à l’indépendance en 1956, mais l’Algérie reste un cas à part

La guerre d’Algérie, une crise majeure

Lancée par le FLN en 1954, la guerre d’Algérie cristallise tous les blocages. L’Algérie, divisée entre Européens et Algériens musulmans, est considérée comme un territoire français, ce qui complique les négociations. La violence monte d’un cran : attentats, répression, torture. Le conflit divise aussi les Français :

- Les pieds-noirs s’opposent à toute autonomie algérienne

- Les harkis, Algériens ayant servi la France, sont menacés

- Une partie de la population soutient l’indépendance

En mai 1958, la crise atteint un point de rupture. À Alger, des officiers et des civils créent un Comité de salut public. Paris vacille. Le président Coty rappelle de Gaulle, qui revient à condition d’écrire une nouvelle Constitution. La Ve République naît de ce coup de force politique.

Une nouvelle République pour une nouvelle époque

La Ve République : un régime présidentiel renforcé

Dès 1958, une nouvelle Constitution est adoptée. Le pouvoir est recentré autour du président de la République, qui devient l’acteur central de l’exécutif. À partir de 1962, il est élu au suffrage universel direct, renforçant encore sa légitimité.

Le nouveau régime veut éviter les erreurs du passé :

- L’article 16 permet au président de prendre des pleins pouvoirs en cas de crise

- L’article 49.3 permet de faire passer une loi sans vote du Parlement

Ce changement structurel vise à mettre fin à l’instabilité ministérielle de la IVe République. Le président devient le chef politique de la nation, au cœur du jeu démocratique.

Le rôle déterminant du général de Gaulle

De Gaulle incarne la Ve République. Il impose une vision verticale du pouvoir, s’appuyant sur les référendums pour légitimer ses décisions. Il se montre aussi très présent dans les médias, ce qui lui permet de personnaliser sa fonction.

Entre 1958 et 1969, il mène une série de politiques destinées à moderniser la France et à lui rendre une puissance internationale indépendante.

Moderniser la France pour affirmer sa puissance

Réformes économiques et mutations sociales

Dans les années 60, la France entre de plein pied dans une période de croissance rapide. Grâce aux Trente Glorieuses, le pays connaît une modernisation inédite :

- Nouveau franc en 1960 pour stabiliser la monnaie

- Développement des industries grâce à la planification étatique

- Mécanisation agricole pour améliorer les rendements

- Création de la DATAR pour rééquilibrer les territoires et limiter le poids de Paris

L’État joue un rôle moteur. Il lance de grands projets dans les transports (TGV, Concorde), dans la santé (CHU) et dans l’éducation (allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans).

Une société qui change

L’essor économique transforme aussi la société :

- Montée d’une classe moyenne urbaine

- Accès plus large aux loisirs et à la consommation

- Développement de la culture populaire avec l’ORTF

Mais tout le monde ne profite pas de la même manière de cette croissance. Les inégalités sociales persistent. Une partie de la jeunesse conteste les valeurs traditionnelles.

Mai 68 : la rupture générationnelle

En mai 1968, une étincelle étudiante à Nanterre met le feu aux poudres. Les jeunes dénoncent l’autorité, les inégalités, la société de consommation. Le mouvement s’étend rapidement :

- Occupations d’universités et d’usines

- Grèves massives

- Manifestations dans tout le pays

Face à la crise, de Gaulle dissout l’Assemblée et organise des élections législatives. Il gagne mais le choc est fort. En 1969, après un référendum perdu, il démissionne.

La France dans le jeu mondial de l’après-guerre

Décolonisation : une puissance qui perd son empire

Dès la fin de la guerre, la France est confrontée à la montée des nationalismes dans les colonies. Plusieurs conflits éclatent :

- Indochine : guerre contre le Viet Minh jusqu’en 1954

- Algérie : conflit long et violent de 1954 à 1962

Face à la pression internationale et à l’ONU, la France accorde progressivement l’indépendance à ses colonies d’Afrique. La loi-cadre Defferre (1956) donne plus d’autonomie aux territoires africains, prélude aux indépendances de 1960.

La perte de l’empire colonial oblige la France à repenser sa place dans le monde.

Une stratégie d’indépendance diplomatique

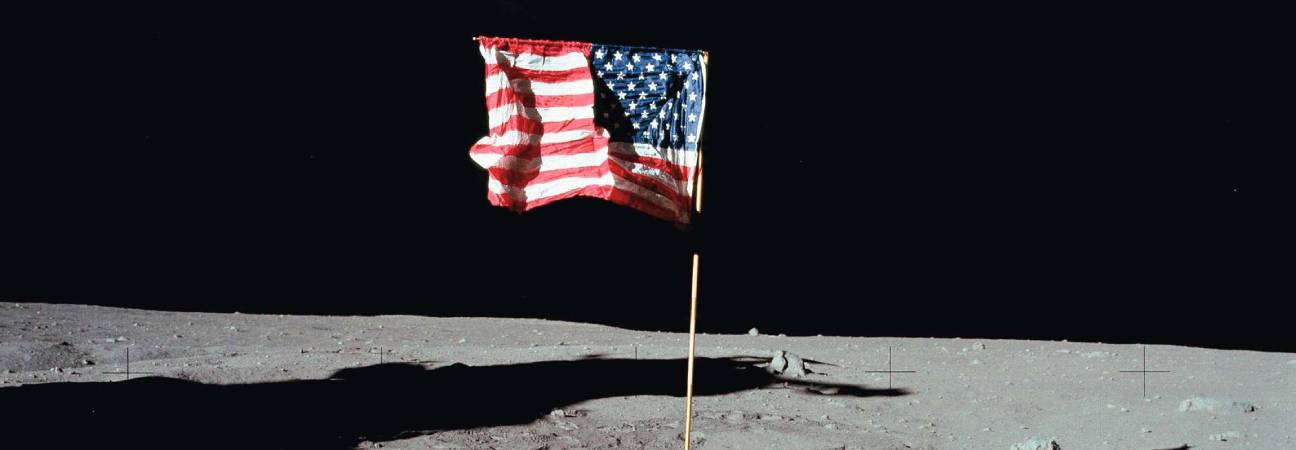

De Gaulle ne veut pas d’une France alignée sur les États-Unis. Il adopte une politique étrangère autonome :

- Sortie du commandement intégré de l’OTAN en 1966

- Reconnaissance diplomatique de la Chine de Mao

- Développement de la force de dissuasion nucléaire française

Il veut faire de la France un acteur à part, capable de dialoguer avec les deux blocs et avec le tiers-monde. Il affirme cette position lors de son célèbre discours de Phnom Penh, en dénonçant la guerre du Vietnam.

Une puissance nucléaire et technologique

La France mise sur l’innovation technologique pour garder sa place. Dès 1960, elle teste sa première bombe atomique dans le Sahara. En 1965, elle envoie son premier satellite (Astérix) et développe une industrie aérospatiale indépendante.

On entre dans une phase qu’on peut qualifier de colbertisme technologique : l’État finance et pilote l’innovation, pour créer des champions industriels français.

La construction européenne : entre moteur et méfiance

La France au cœur du projet européen

Dès les années 1950, la France joue un rôle moteur dans la construction européenne :

- 1951 : création de la CECA (charbon et acier)

- 1957 : traités de Rome instituant la CEE (marché commun)

Ces initiatives visent à empêcher une nouvelle guerre avec l’Allemagne et à favoriser l’intégration économique du continent. Le traité de l’Élysée, signé en 1963 avec l’Allemagne, scelle une réconciliation durable.

Les réserves gaulliennes sur l’Europe politique

De Gaulle accepte l’intégration économique mais refuse toute perte de souveraineté. Il bloque plusieurs projets :

- Refus de la CED en 1954 (armée européenne)

- Veto à l’entrée du Royaume-Uni en 1963 et 1967

- Politique de la chaise vide en 1965 contre le vote à la majorité qualifiée

Il obtient gain de cause avec le compromis de Luxembourg (1966), qui garantit le droit de veto des États. Pour lui, l’Europe doit rester une alliance d’États souverains, et non un super-État fédéral.

Une vision française de l’Europe

La France mise sur l’agriculture, domaine stratégique dans la PAC. Elle en devient la principale bénéficiaire. Elle pousse aussi à la coopération industrielle : c’est dans ce contexte que naît le projet Airbus, symbole de l’industrie européenne.

À travers ces choix, la France impose sa vision : une Europe des nations, mais forte économiquement et stratégiquement.