Un conflit dévastateur aux conséquences humaines et matérielles sans précédent

Des pertes humaines colossales

La Seconde Guerre mondiale a entraîné la disparition de plus de 60 millions de personnes à travers le monde. Ce conflit se distingue par la prédominance des pertes civiles sur celles des militaires. Des populations entières ont été ciblées, exterminées ou déplacées : 6 millions de Juifs, plus de 200 000 Tsiganes, des millions de civils soviétiques, polonais et chinois. Des campagnes de bombardements massifs ont frappé les grandes villes européennes et japonaises.

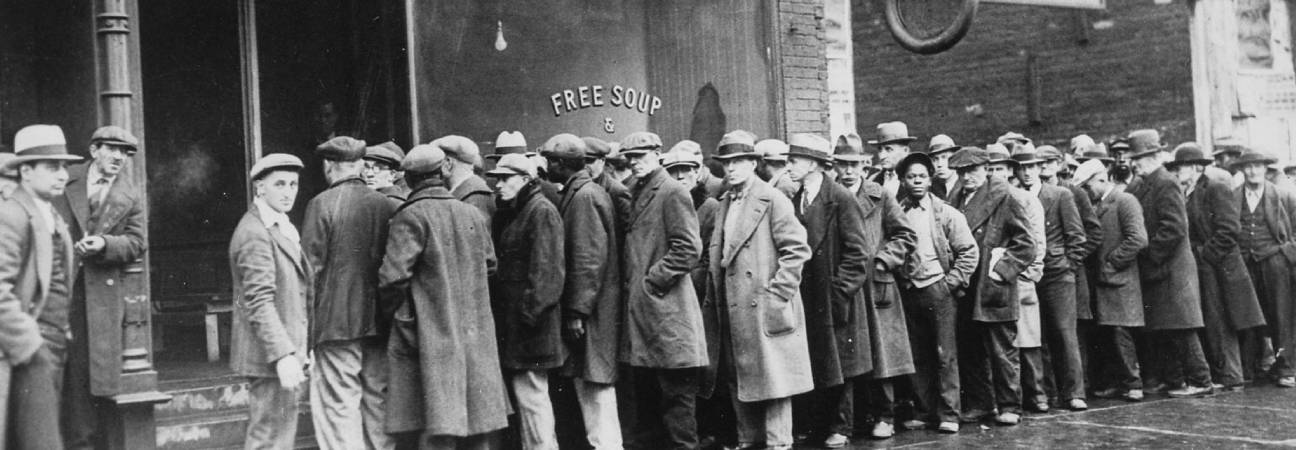

Des infrastructures et économies détruites

Les bombardements alliés et nazis ont rasé des villes entières comme Berlin, Dresde, Hiroshima et Nagasaki. L’Europe, en particulier, sort ruinée de la guerre : les réseaux de transport sont inutilisables, les industries à l’arrêt, les terres agricoles non exploitables. L’URSS a vu disparaître plus de 70 000 villages. Le continent fait face à des pénuries massives et une inflation galopante.

Un traumatisme moral profond

La découverte des camps de concentration et d’extermination bouleverse l’humanité. Les pratiques de torture, d’expérimentations sur des déportés ou encore la Shoah suscitent un choc moral mondial. Les bombardements atomiques au Japon provoquent une peur nouvelle : celle d’une destruction globale. Cette guerre laisse derrière elle une humanité dévastée, marquée par la perte de confiance en ses valeurs.

Une volonté de justice : juger les crimes de guerre

La création de tribunaux internationaux

Pour la première fois, une justice internationale est mise en place pour juger les crimes contre l’humanité. Le tribunal de Nuremberg (novembre 1945 – octobre 1946) juge 24 hauts responsables nazis. Douze sont condamnés à mort. Ces procès posent les bases d’un droit pénal international. Le tribunal de Tokyo (1946 – 1948) se charge de juger les crimes commis par les dirigeants japonais, avec également sept condamnations à mort.

La notion de crime contre l’humanité

Cette nouvelle catégorie juridique permet de condamner les actes commis contre des civils pour des motifs ethniques, religieux ou politiques. Elle ouvre la voie à des poursuites qui vont au-delà de la guerre elle-même, en visant directement les logiques de persécution systématique.

La reconstruction d’un monde plus stable

La création de l’Organisation des Nations unies

L’ONU est fondée à San Francisco en juin 1945. L’objectif est de garantir une paix durable, d’assurer le respect des droits humains et de favoriser la coopération internationale. 51 États en sont les membres fondateurs. Un Conseil de sécurité est instauré, composé de cinq membres permanents (dont les États-Unis, l’URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France) disposant d’un droit de veto.

Un nouvel ordre économique mondial

La conférence de Bretton Woods (juillet 1944) met en place les fondements d’un système financier mondial stable. Trois grandes mesures sont prises :

- Le dollar devient la seule monnaie convertible en or, ce qui assoit la puissance américaine.

- Les taux de change sont fixes entre les monnaies.

- Deux institutions sont créées : le Fonds monétaire international (FMI) pour la stabilité monétaire, et la Banque mondiale (BIRD) pour financer la reconstruction.

Ces dispositifs préfigurent l’émergence d’une mondialisation encadrée par des instances supranationales.

Le développement de l’État-providence

Dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, l’après-guerre marque la naissance d’une politique sociale nouvelle. En France, le Conseil national de la Résistance impulse la création de la Sécurité sociale en 1945. L’objectif est clair : protection contre les aléas de la vie, redistribution des richesses et justice sociale. Ce modèle est aussi adopté au Royaume-Uni (modèle beveridgien) et en Allemagne (modèle bismarckien).

Un monde divisé entre deux superpuissances

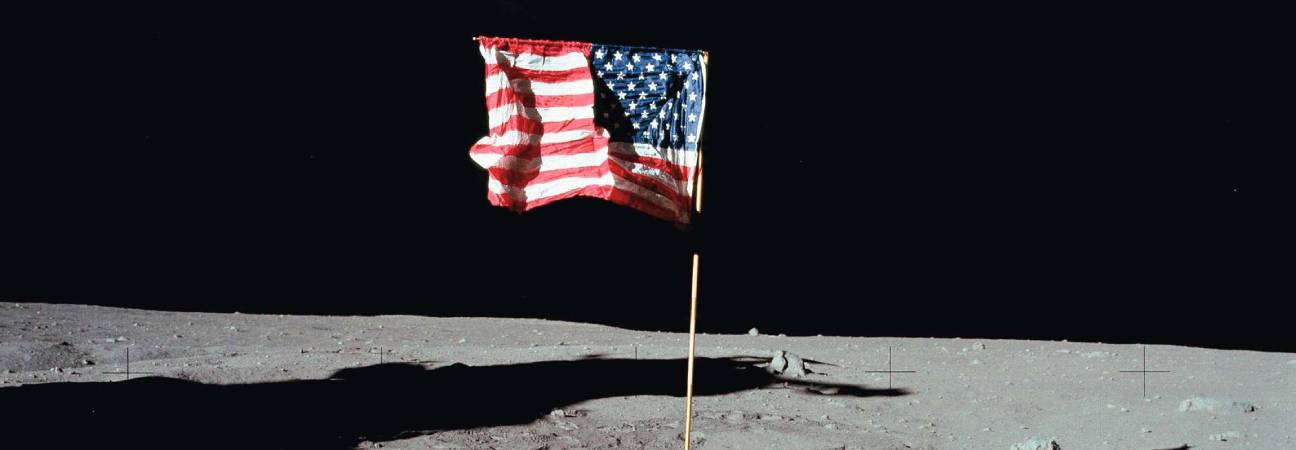

La montée en puissance des États-Unis et de l’URSS

Ces deux pays sortent renforcés du conflit. Les États-Unis concentrent à eux seuls la moitié de la production industrielle mondiale en 1945. Leur territoire n’a pas été touché par les combats. Ils sont les premiers à détenir l’arme atomique. L’URSS, quant à elle, a payé un lourd tribut humain, mais son influence est considérablement accrue en Europe de l’Est grâce à l’avancée de l’Armée rouge.

Le déclenchement de la guerre froide

La méfiance entre les deux anciens alliés s’installe rapidement. En 1947, le président Truman annonce une politique d’endiguement (containment) du communisme. En réponse, l’URSS développe la doctrine Jdanov. Le monde se divise en deux blocs idéologiques opposés :

- Le bloc occidental, capitaliste, dirigé par Washington.

- Le bloc communiste, sous influence soviétique.

Le plan Marshall et la réorganisation de l’Europe

Pour soutenir les pays européens en difficulté, les États-Unis proposent en 1947 une aide financière massive : le plan Marshall. Ce programme vise à accélérer la reconstruction et à freiner l’expansion du communisme. L’URSS rejette cette offre et interdit aux pays de son influence d’y participer. L’Europe est alors coupée en deux.

En Allemagne, les tensions explosent : en 1948, Staline impose le blocus de Berlin-Ouest. Les États-Unis répondent par un pont aérien. En 1949, deux Allemagnes sont nées : la RFA à l’Ouest, la RDA à l’Est.

Des tensions internationales persistantes

La naissance d’Israél et le conflit israélo-arabe

En 1947, l’ONU propose un partage de la Palestine en deux États. Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance. Dès le lendemain, les États arabes voisins lui déclarent la guerre. Le conflit se solde par une victoire israélienne, mais la situation reste instable. La question palestinienne devient un enjeu géopolitique majeur pour les décennies à venir.

La montée des revendications d’indépendance

Dans de nombreuses colonies, les mouvements nationalistes se renforcent. La guerre a affaibli les puissances européennes. Des leaders comme Hô Chi Minh au Vietnam ou Soekarno en Indonésie proclament l’indépendance de leurs pays. Les États coloniaux tentent de résister, mais la décolonisation est désormais en marche.

Un monde bipolaire en construction

La division du monde entre deux sphères d’influence devient la norme. En 1949, les États-Unis créent l’OTAN, une alliance militaire avec les démocraties occidentales. L’URSS répond en 1955 par le Pacte de Varsovie. Le monde entre dans une période de confrontation indirecte où chaque crise locale peut devenir un enjeu mondial.

Cette nouvelle configuration du monde, entre efforts de reconstruction, volonté de paix et rivalités idéologiques, dessine les grandes lignes de la deuxième moitié du XXe siècle.