Le contexte de la terreur

En 1929, Staline écarte définitivement ses rivaux politiques pour prendre le contrôle total du Parti communiste. Pourtant, sa paranoïa ne diminue pas. Il se méfie de tout et de tous, y compris de ses anciens alliés. Il redoute les complots, la contestation, même infime. Cette obsession de l’ennemi intérieur va devenir le moteur de la Grande Terreur.

En 1934, l’assassinat de Sergueï Kirov, figure populaire du Parti à Léningrad, sert de déclencheur. Officiellement attribué à un opposant isolé, cet acte permet à Staline de lancer une chasse à l’ennemi de l’intérieur. Il prétend démanteler un vaste complot visant à renverser le régime.

Le mécanisme de la peur organisée

Pour justifier cette vague de violence, le pouvoir s’appuie sur une propagande intense. Les journaux, les discours officiels, les affiches accusent les « saboteurs », les « espions » et les « ennemis du peuple » d’être partout. Le peuple est appelé à rester vigilant, à dénoncer les traîtres, même parmi ses proches.

Staline impose des quotas de répression aux responsables régionaux. Chaque république, chaque ville, chaque district doit livrer un nombre d’arrestations, de condamnations et d’exécutions. Les agents du NKVD (la police politique) ont carte blanche pour remplir ces objectifs, peu importe la véracité des accusations.

Les cibles de la Grande Terreur

L’épuration du Parti

Les vieux bolchéviks sont les premiers visés. Zinoviev, Kamenev, Rykov, Boukharine… tous ceux qui ont fait la révolution avec Lénine sont accusés de trahison. Leurs procès publics sont des spectacles où ils avouent sous la torture des crimes imaginaires.

L’Armée rouge décapitée

L’institution militaire n’est pas épargnée. 90 % des généraux de corps d’armée et plus de la moitié des officiers sont exécutés ou envoyés au Goulag. Cette purge affaiblit gravement l’URSS, qui se retrouvera vulnérable face à l’invasion allemande en 1941.

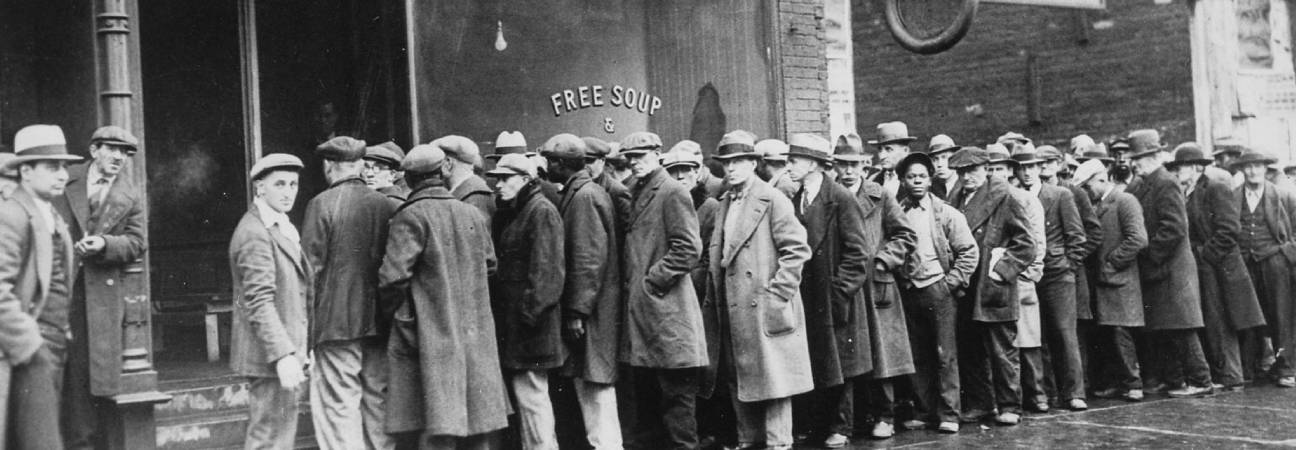

La société dans son ensemble

Paysans, ouvriers, intellectuels, enseignants, artistes, minorités ethniques, membres du clergé… personne n’est à l’abri. Le simple fait d’avoir été en contact avec un « ennemi du peuple » peut entraîner l’arrestation. Des enfants dénoncent leurs parents pour prouver leur fidélité au Parti.

Les figures emblématiques des purges

Nikolaï Boukharine : du sommet à la tombe

Ancien allié de Staline, Boukharine est torturé et forcé d’avouer des crimes absurdes. Il supplie par lettre de mourir en paix, sans procès. Il sera exécuté en 1938, sa femme déportée, son fils enlevé.

Nikolaï Iejov : bras armé devenu victime

Chef du NKVD pendant la Terreur, Iejov exécute sans scrupules les ordres de Staline. Mais une fois sa mission accomplie, il est lui aussi arrêté, jugé et exécuté. La mécanique de la peur n’épargne pas ses serviteurs.

Les conséquences durables

Une société traumatisée

Des millions de familles vivent dans la peur. Les relations sociales sont détruites. La délation devient un acte citoyen et l’isolement, une stratégie de survie.

Un pouvoir absolu consolidé

Staline sort renforcé de cette purge. Le Parti est réorganisé avec des cadres jeunes, totalement fidèles. Le culte de la personnalité s’impose partout. L’URSS entre dans une nouvelle ère : celle de l’omniprésence de l’État, du soupçon permanent et de la peur institutionnalisée.

Une armée affaiblie

L’épuration massive des cadres militaires laissera des traces. L’URSS mettra du temps à reconstituer une armée compétente, ce qui expliquera en partie la déroute initiale lors de l’attaque allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une mémoire longtemps censurée

Pendant des décennies, l’URSS tait ces crimes. Ce n’est qu’après la mort de Staline et à partir du rapport Khrouchtchev en 1956 que les premières vérités officielles émergent. Mais le silence, la peur et la méfiance resteront longtemps ancrés dans la société soviétique.

Points à retenir pour réviser

- La Grande Terreur a touché tous les niveaux de la société soviétique : parti, armée, citoyens.

- Plus de 750 000 personnes ont été exécutées en moins de deux ans.

- Staline a utilisé les procès truqués, la torture et la délation pour asseoir son pouvoir.

- L’épuration de l’Armée rouge a eu des conséquences militaires graves pour l’URSS.

- Le souvenir de cette période hante encore l’histoire russe actuelle.

Un sujet essentiel pour comprendre l’histoire soviétique, mais aussi les mécanismes de la violence politique systémique dans un régime totalitaire.