Deux faces d’une même médaille

Dans les relations internationales, « pouvoir » veut dire capacité d’influencer le comportement des autres. Cette influence peut prendre des formes très différentes. La force peut contraindre. L’attraction peut convaincre. Les deux logiques coexistent et se complètent.

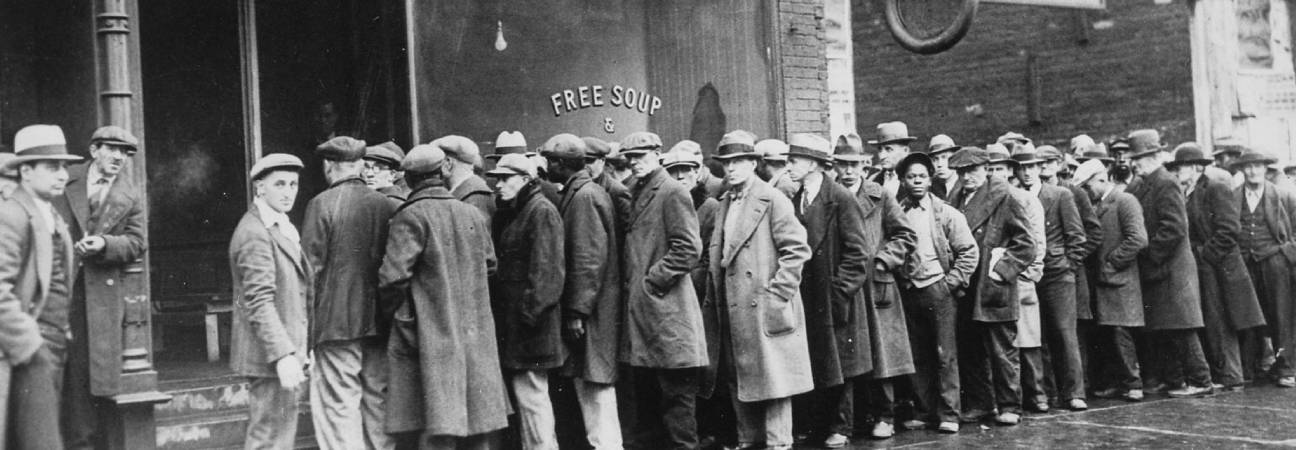

Hard power : la contrainte assumée

Le hard power, c’est l’usage ou la menace de la force militaire, des sanctions économiques, des blocus, de la pression diplomatique. Il produit des effets rapides mais expose à des coûts humains, politiques et d’image. Des exemples typiques : interventions armées, déploiements militaires, embargos, restrictions d’accès aux technologies critiques, gel des avoirs, contrôle de routes maritimes stratégiques.

Soft power : l’attraction qui fait bouger les lignes

Le soft power désigne la capacité d’un État à séduire et à convaincre par la culture, la diplomatie, les valeurs, l’aide, l’éducation, la recherche, les normes et standards. Il agit plus lentement mais installe des effets durables. Cinéma, musique, plateformes, langues, universités, visas étudiants, événements sportifs, réseaux d’ONG et d’instituts culturels sont des vecteurs classiques.

« Le soft power, c’est la capacité d’obtenir ce que l’on veut par l’attraction plutôt que par la coercition ou la récompense. » — attribué à Joseph S. Nye

Aide-mémoire

| Dimension | Hard power | Soft power | À quoi faire attention |

|---|---|---|---|

| Outils | Armée, cyber offensif, sanctions, blocus, menaces crédibles | Culture, diplomatie, éducation, aide, normes, image | Combiner sans se contredire |

| Délai d’effet | Court terme (impact immédiat) | Moyen/long terme (effet cumulatif) | Synchroniser les horizons temporels |

| Coût/risque | Humain, financier, réputationnel | Moindre coût direct, résultats incertains | Mesurer l’acceptabilité intérieure |

| Public ciblé | États, armées, élites dirigeantes | Opinions publiques, jeunesses, créatifs, diasporas | Adapter le message et le messager |

| Indicateurs | Budget défense, bases, alliances, sanctions | Touristes, étudiants, audiences culturelles, classements | Éviter les classements fétiches |

| Limites | Ressentiment, escalade, isolement | Lenteur, réversibilité, accusations d’ingérence | Crédibilité et cohérence des valeurs |

Pourquoi les grandes puissances mixent les deux

Dans la pratique, rares sont les stratégies « tout-force » ou « tout-séduction ». Les États qui pèsent combinent dissuasion, alliances, normes, récits et coopérations. On parle souvent de smart power : le dosage malin du dur et du doux selon le contexte. Plus récemment, on évoque aussi le sharp power (pouvoir « coupant », informationnel) et le net power (contrôle des réseaux, plateformes, câbles, standards numériques).

Cas d’école, version express

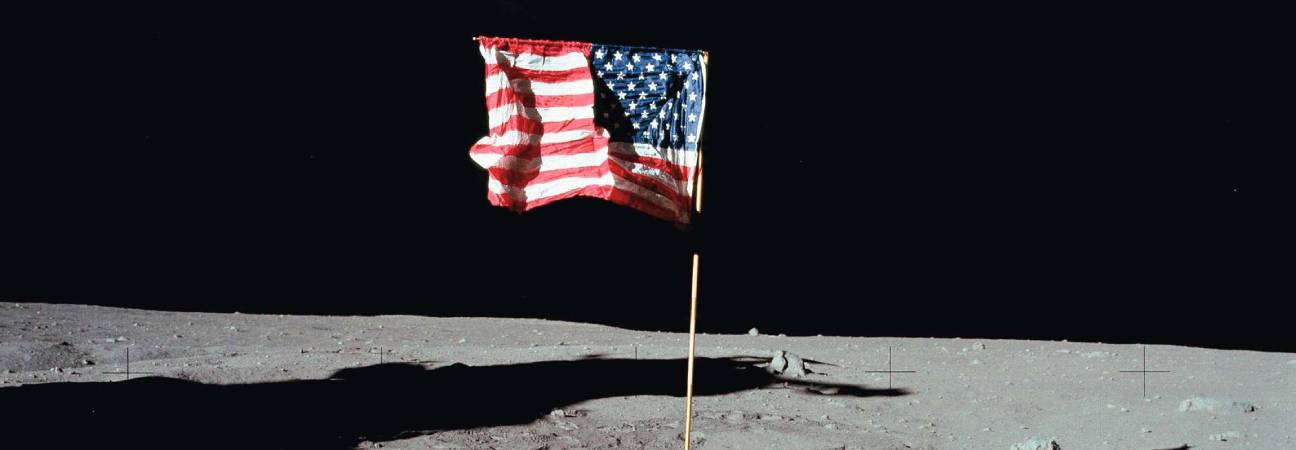

États-Unis

Poids lourd militaire et technologique, ils disposent d’alliances étendues, d’une monnaie de réserve et d’un écosystème culturel global (cinéma, séries, plateformes, sport, universités). Le levier sanctions/dollar renforce le hard power, tandis que l’attractivité académique et culturelle irrigue le soft power. La tension permanente : ne pas « griller » l’image par un usage perçu comme excessif de la force ou du droit extraterritorial.

Union européenne

Faible projection militaire, mais puissance normative majeure (RGPD, normes environnementales), aide au développement, diplomatie climatique et programmes universitaires. Sa crédibilité dépend de sa cohérence interne et de sa capacité à financer sa sécurité et sa transition industrielle.

Chine

Capacités dures en hausse (armées, spatial, infrastructures) et stratégie d’influence via infrastructures, instituts culturels, médias internationaux, grandes compétitions. Défi central : aligner récit, pratiques et attentes d’un public mondial de plus en plus sensible aux libertés, à la transparence et au climat.

Corée du Sud

Exemple de soft power culturel (K-pop, séries, jeux vidéo, beauté) soutenu par une base industrielle et technologique solide. La marque pays booste exportations, tourisme, attractivité étudiante, tout en restant sous parapluie sécuritaire allié.

Pays du Golfe

Investissements sportifs, musées, hubs aériens et universitaires. Objectif : diversifier l’image et l’économie, gagner de l’influence, attirer talents et capitaux. Le succès dépend de la crédibilité sociale et environnementale des transformations engagées.

Comment ça marche concrètement ? Trois leviers décisifs

1) Le récit (storytelling) et l’image

Un État influence quand il raconte une histoire crédible et désirable. Justice sociale, opportunités, liberté créative, sécurité, innovation, durabilité : chaque pays choisit sa « promesse ». Mais l’image ne tient que si les pratiques suivent. Les contradictions publiques (discours verts vs politiques fossiles, droits proclamés vs violations) cassent vite l’effet soft power.

2) Les normes et standards

Imposer une norme, c’est exercer du pouvoir. Techniques (USB, 5G, cybersécurité), éthiques (IA responsable), financières (comptabilité, sanctions), environnementales (empreinte carbone) : les standards orientent l’économie mondiale. Ils mêlent hard power (capacité d’imposer) et soft power (légitimité, coalition d’adhérents).

3) Les réseaux humains

Étudiants internationaux, diasporas, chercheurs, artistes, entrepreneurs, sportifs : ce sont des ambassadeurs informels. Bourses, visas, incubateurs, coproductions culturelles, jumeaux numériques de campus… Ces politiques coûtent bien moins qu’une frégate, mais irriguent l’influence pendant des décennies.

Erreurs fréquentes et bonnes pratiques

Piège n°1 : confondre audience et influence

Des vues, ce n’est pas du pouvoir. L’influence se mesure à la capacité à changer des comportements (voter, acheter, coopérer, s’aligner). La clé : la confiance et la répétition, pas le buzz.

Piège n°2 : croire que la force suffit

Le hard power gagne des batailles, pas toujours des paix. Sans projet politique crédible, sans reconstruction, sans inclusion des sociétés civiles, l’effet boomerang guette.

Piège n°3 : sous-estimer la cohérence

Un soft power fort suppose des valeurs visibles « chez soi » : institutions solides, liberté académique, qualité des services publics, inclusion, état de droit. Sinon, le narratif s’effondre.

Pour tes révisions : mini-fiches rapides

Définir clairement

- Hard power : coercition (militaire, sanctions, menaces crédibles).

- Soft power : attraction (culture, valeurs, diplomatie, éducation, aide).

- Smart power : mélange stratégique des deux, au bon moment.

- Sharp/net power : influence informationnelle et contrôle des réseaux.

Problématiser un sujet « stratégie des grandes puissances »

- Montrer que l’influence est multi-outils.

- Comparer délais, coûts, publics ciblés.

- Insister sur cohérence, crédibilité, normes.

- Illustrer par cas concrets (sécurité, culture, climat, tech).

- Discuter des limites : ressentiment, propagande, dépendances.

Étude guidée : comment un État construit sa boîte à outils

1) Diagnostiquer forces et faiblesses

Industrie, recherche, éducation, diplomatie, budget défense, image internationale, diaspora : où sont les atouts ? où sont les trous dans la raquette ?

2) Choisir une proposition de valeur

Quel est le « produit d’appel » du pays : universités de rang mondial, hub numérique, scène culturelle, position géographique, leadership climatique ? Ce choix oriente investissements et communication.

3) Orchestrer la coalition

Ministères, entreprises, artistes, médias, centres de recherche, ONG, start-up : l’influence est collective. Les succès durables viennent d’écosystèmes qui coopèrent.

4) Mesurer sans fétichiser

Indices et classements aident, mais ne disent pas tout. Mieux vaut suivre des indicateurs d’impact : accords signés, étudiants retenus, coproductions, adoption de normes, investissements croisés, alliances pérennes.

Soft power et climat : nouveau terrain décisif

La transition écologique est devenue un marqueur de crédibilité. Planter un récit de puissance durable passe par la qualité des transports propres, la part des renouvelables, la protection de la biodiversité, la diplomatie climatique et l’export de solutions low-carbon. Les jeunes publics, très sensibles à ces enjeux, arbitrent leur admiration en conséquence. Un pays qui « fait ce qu’il dit » gagne des points durables d’attractivité.

À retenir

- La puissance en 2025 combine hard power (coercition) et soft power (attraction).

- Le cœur de la stratégie, c’est le dosage, la cohérence et la crédibilité.

- Normes, récits, réseaux humains et technologies font basculer l’équilibre.

- Les résultats vraiment solides prennent du temps. La patience est une arme.