Le contexte de la construction

Au XIIe siècle, l’île de la Cité est bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Enserrée par les vestiges des murailles gallo-romaines, elle est un véritable labyrinthe de ruelles étroites bordées de maisons en torchis et bois, élevées sur des rez-de-chaussées en pierre. Cochons, poules et chevaux déambulent dans ces voies non pavées où la Seine lave les rues lors de ses crues. L’île abrite également le palais royal, siège du pouvoir, et de nombreux édifices religieux.

L’évêque Maurice de Sully ne se contente pas de lancer la construction d’une nouvelle cathédrale : il engage également une vaste opération d’urbanisme. Pour faciliter l’acheminement des matériaux et offrir un accès solennel à l’édifice, il fait percer la rue Neuve-Notre-Dame, une voie de six mètres de large, considérable pour l’époque. Ce chantier implique des expropriations et la réutilisation de matériaux provenant des anciennes constructions.

1163 : la pose de la première pierre

En 1163, la cérémonie de la pose de la première pierre marque le début officiel du chantier. Ce rituel, en usage depuis environ un siècle, symbolise la fondation de l’Église, conformément à la phrase biblique : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Bien que les détails de la cérémonie restent flous, des témoignages laissent penser que le pape Alexandre III, réfugié en France à cette époque, aurait assisté à cet événement marquant.

Pour un projet aussi ambitieux, des dizaines, voire des centaines d’ouvriers, sont mobilisés. Terrassiers, tailleurs de pierre, charpentiers et porteurs s’affairent dans une véritable fourmilière. Les pierres, extraites des carrières du Val-de-Grâce ou de Charenton, sont transportées par la Bièvre et la Seine avant d’être façonnées sur place. Le chantier est rythmé par le bruit des outils et la fumée des fours à chaux.

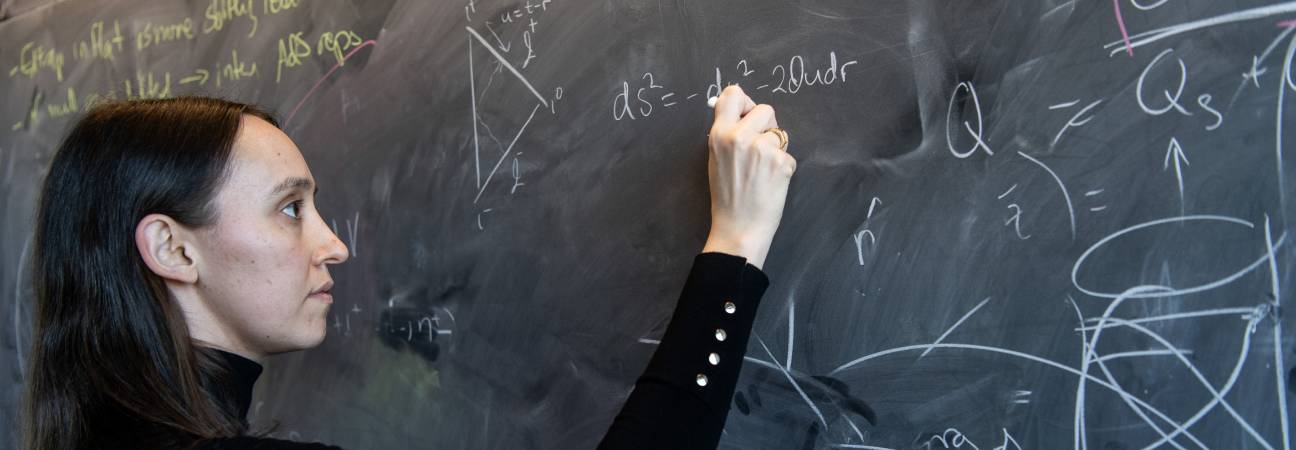

Le génie anonyme des bâtisseurs

Bien que le chantier de Notre-Dame ait mobilisé des talents exceptionnels, l’identité du premier maître d’œuvre reste inconnue. Les archives mentionnent seulement un certain Ricardus, « cementarius » (maçon), en 1164. Était-il le visionnaire à l’origine des plans de la cathédrale ? Nous ne le saurons probablement jamais.

Notre-Dame est conçue avec les innovations les plus audacieuses de l’architecture gothique : voûtes sur croisées d’ogives, arcs-boutants et grandes rosaces. Ces éléments, alliés à des proportions impressionnantes, permettent de créer un espace lumineux et aérien, symbolisant l’élévation spirituelle.

Le rôle de saint Louis et les reliques sacrées

En 1239, Saint Louis ramène à Paris des reliques sacrées, dont la couronne d’épines du Christ. Ces trésors, d’abord exposés à Notre-Dame, renforcent son statut spirituel avant d’être transférés à la Sainte-Chapelle, spécialement construite pour les accueillir.

Grâce aux reliques et à l’implication des rois de France, Notre-Dame devient un lieu de pèlerinage incontournable, attirant des fidèles de toute l’Europe. Cette dimension spirituelle s’ajoute à son importance architecturale.

Les transformations de l’époque moderne

En 1638, Louis XIII consacre la France à la Vierge Marie, renforçant le rôle de Notre-Dame comme symbole religieux. Son fils, Louis XIV, commande un nouvel autel baroque, reflétant les goûts de l’époque.

La Révolution française marque une période sombre pour la cathédrale. Transformée en Temple de la Raison, elle subit des destructions importantes : statues décapitées, cloches fondues, et intérieurs vandalisés.

Le renouveau au XIXe siècle grâce à Victor Hugo

Avec la publication de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo alerte l’opinion publique sur l’état de délabrement de la cathédrale. Ce roman suscite une prise de conscience collective et un mouvement en faveur de sa restauration.

En 1844, l’architecte Eugène Viollet-le-Duc entreprend une restauration ambitieuse. Il ajoute la flèche emblématique, remplace les statues détruites, et redonne à l’édifice son éclat d’antan, tout en respectant son style gothique originel.

Notre-Dame dans les grands événements du XXe siècle

Après la libération de Paris, un Te Deum est célébré à Notre-Dame pour marquer la victoire sur l’occupant nazi. La cathédrale devient un lieu de rassemblement national.

En 1991, Notre-Dame est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2018, elle accueille près de 13 millions de visiteurs, confirmant son statut de monument le plus visité de France.

L’incendie de 2019 : un tournant historique

Le 15 avril 2019, un incendie ravage la charpente et fait s’effondrer la flèche. Cet événement bouleverse le monde entier et suscite une immense mobilisation pour sa reconstruction.

Le chantier de restauration, lancé dès 2019, vise à restituer l’authenticité de l’édifice tout en intégrant des techniques modernes. La réouverture est prévue pour décembre 2024, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de ce chef-d’œuvre intemporel.

Notre-Dame de Paris, par son histoire riche et complexe, reste un témoignage vivant des évolutions architecturales, spirituelles et culturelles de la France. Elle continue d’inspirer des générations et de symboliser l’unité et la résilience d’un peuple.