HPI, de quoi parle-t-on exactement ?

Dans la littérature scientifique, le HPI renvoie le plus souvent à un QI (quotient intellectuel) dans les hauts scores, comparé à une population de même âge. Le seuil souvent retenu pour parler de haut potentiel est 130 en QI total, ce qui correspond à environ 2 % de la population. Mais ce seuil n’est qu’un repère statistique, pas une frontière magique entre « HPI » et « non HPI ».

L’évaluation repose sur des batteries standardisées (par exemple les échelles de Wechsler : WISC, WAIS, etc.) qui mesurent plusieurs indices (compréhension verbale, raisonnement fluide, mémoire de travail, vitesse de traitement…). Le résultat s’interprète dans une analyse globale qui tient compte du parcours, du contexte de vie et d’éventuels écarts entre indices.

« Le HPI n’est pas un diagnostic médical, c’est une identification d’un fonctionnement cognitif qui se situe nettement au-dessus de la moyenne dans un contexte donné. »

Ce que le HPI n’est pas

- Ce n’est pas un titre de noblesse intellectuelle.

- Ce n’est pas un trouble ou une maladie.

- Ce n’est pas une liste de traits à cocher.

- Ce n’est pas une promesse de réussite automatique.

HPI, HQI, “zèbre”, “surdoué”… on s’y perd ?

Les mots varient. HPI (haut potentiel intellectuel) insiste sur la notion de potentiel. HQI (haut quotient intellectuel) décrit plutôt un score. « Zèbre » s’utilise dans le langage courant, pas dans la recherche. « Surdoué » véhicule parfois des clichés de supériorité. Au final, choisis le terme qui te parle, en gardant en tête que l’important, c’est le fonctionnement derrière le mot.

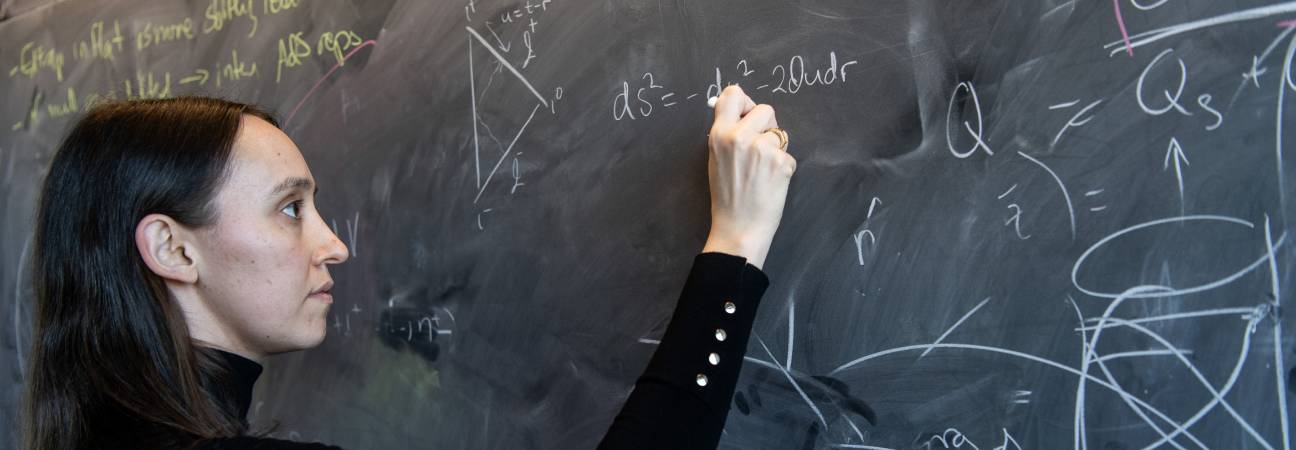

Comment identifie-t-on un HPI ?

La voie la plus robuste reste l’évaluation psychométrique menée par un(e) psychologue formé(e) aux tests d’intelligence et à leur interprétation. Le test n’est pas une simple note : c’est une photo cognitive à un instant T, contextualisée.

Le principe des tests

- Standardisation : tes résultats sont comparés à ceux d’une large population de ton âge.

- Indices : on observe plusieurs composantes (verbal, raisonnement, mémoire de travail, vitesse).

- Profil : on analyse les forces et les écarts entre indices, pas seulement le QI total.

Repères chiffrés utiles

| Plage de QI (approximatif) | Part de la population | Lecture pratique |

|---|---|---|

| 85–115 | ≈ 66 % | Zone moyenne (la majorité) |

| ≥ 120 | ≈ 6–7 % | Haut scores (certains dispositifs éducatifs s’appuient dessus) |

| ≥ 130 | ≈ 2 % | Repère le plus cité pour le HPI |

| ≥ 145 | ≈ 0,1 % | Scores très rares |

Important : un score en ligne n’a pas la même valeur qu’un bilan clinique. Sans passation standardisée et interprétation par un(e) psychologue, le résultat est peu fiable et peut induire en erreur (dans un sens comme dans l’autre).

Être HPI, ça change quoi au quotidien ?

On retrouve des tendances fréquentes, mais aucun profil unique. L’idée n’est pas de cocher des cases, plutôt de repérer des dynamiques qui, combinées, prennent sens pour toi.

Ce qu’on observe souvent

- Curiosité élevée et besoin de stimulation mentale.

- Appétence pour les idées, les systèmes, les nuances.

- Traitement de l’info rapide (parfois « en arborescence »), avec des liens d’idées nombreux.

- Sens du détail et vision d’ensemble en même temps.

- Recherche de sens : motivation plus forte quand l’activité a une finalité claire.

- Ouverture (au sens des traits de personnalité) souvent plus élevée : curiosité, imaginaire, valeurs.

Des points de friction possibles

- Ennui dans des tâches répétitives, impression de « tourner en rond ».

- Surcharge mentale (beaucoup d’idées en même temps), fatigue attentionnelle.

- Décalage perçu avec le groupe de pairs (centres d’intérêt, rythme, références).

- Perfectionnisme, exigence forte envers soi-même, doute (« syndrome de l’imposteur »).

- Si le profil est hétérogène, des points faibles peuvent coexister avec des forces très hautes (ex. vitesse d’écriture vs. raisonnement verbal).

À l’école et dans les études : quels enjeux ?

Être HPI n’est pas une « carte cheat-code » pour réussir sans effort, ni une fatalité de décrochage. Tout dépend de l’ajustement entre tes besoins et l’environnement d’apprentissage.

Ce qui aide

- Des activités qui mobilisent la résolution de problèmes, la créativité et la profondeur.

- Un rythme adapté (accélération ponctuelle, enrichissement, projets).

- Une méthodologie explicite (prioriser, planifier, découper un sujet).

- Des feedbacks précis : ce qui est attendu, ce qui est réussi, ce qui reste à améliorer.

Les pièges courants

- Réussir sans méthode jusqu’au lycée, puis se heurter à la masse de travail post-bac.

- Se suradapter (cacher ses intérêts, baisser son niveau) par peur du rejet.

- Confondre vitesse et exigence : aller vite n’est pas toujours faire bien.

Tips pratiques pour étudiant·e HPI (ou curieux·se tout court)

- Structure tes semaines avec des blocs profonds (90 min) et de vrais temps off.

- En TD/TP, pose au moins une question de clarification. Ça muscle la précision.

- En exposé, propose un plan comparatif (thèse / antithèse / limites / ouverture concrète).

- Si tu t’ennuies, cherche l’angle utile : application réelle, contre-exemples, variantes.

Au travail : atout, défi… ou les deux

Dans la vie pro, un profil HPI peut apporter beaucoup : analyse, vision système, apprentissage rapide, créativité. L’enjeu, c’est d’aligner compétences, conditions et mode de management.

Contextes où le HPI s’épanouit souvent

- Environnements avec autonomie réelle et problèmes complexes à résoudre.

- Rôles qui valorisent la transversalité : faire des ponts entre métiers/équipes.

- Entrepreneuriat ou intrapreneuriat : lancer, itérer, apprendre vite.

Ce qui peut coincer

- Process figés sans marge de manœuvre.

- Attentes implicites, non dites, qui génèrent des malentendus.

- Management qui confond vitesse et précipitation (ou inversement).

Bonnes pratiques côté pro

- Clarifie le cadre : livrables, priorités, limites, critères d’évaluation.

- Timeboxe tes tâches, puis fais un debrief factuel (ce que j’ai fait, ce que j’ai appris, prochaines étapes).

- Alterne profondeur (focus) et transversal (veille, synthèse).

- Documente : tes idées valent plus quand elles sont lisibles et partageables.

Mythes vs réalités : remettre les idées au clair

| Mythe | Réalité |

|---|---|

| « Être HPI, c’est être bon en tout. » | Les profils peuvent être très hétérogènes : forces hautes et points faibles coexistent. |

| « Les HPI vont plus mal que les autres. » | Pas en moyenne. Le HPI peut être un facteur protecteur selon le contexte. Les difficultés surviennent surtout si l’environnement est mal ajusté. |

| « Le test en ligne suffit. » | Sans passation standardisée et analyse clinique, la valeur est limitée. |

| « HPI = hypersensible. » | La sensibilité varie d’une personne à l’autre. Ce n’est pas un critère d’identification. |

| « Connaître son statut HPI est indispensable. » | Utile dans certains cas (orientation, aménagements, compréhension de soi), pas obligatoire pour s’épanouir. |

Et la santé mentale dans tout ça ?

Le HPI n’est ni un bouclier ni une vulnérabilité en soi. Par contre, certaines combinaisons peuvent créer des difficultés : perfectionnisme + surcharge, décalage social + isolement, profil hétérogène + exigences scolaires mal calibrées. L’important, c’est de nommer ce qui se joue et d’ajuster l’environnement.

Des signaux qui invitent à consulter

- Stress, anxiété, sommeil durablement perturbé.

- Démotivation profonde, impression d’être « à côté » partout.

- Blocages scolaires ou pro répétés malgré des efforts.

- Conflits relationnels qui s’enchaînent, isolement.

Un(e) psychologue peut aider à faire le tri : outils d’organisation, travail sur l’estime de soi, repérage des besoins, accompagnement méthodo — avec ou sans bilan de QI, selon l’utilité pour toi.

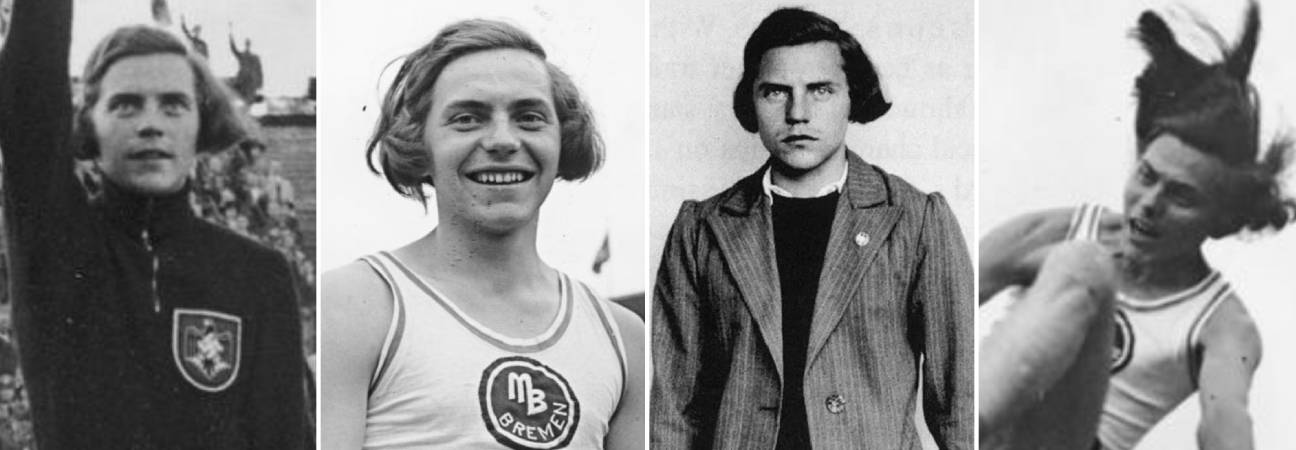

Être HPI à l’ère des réseaux : pourquoi on en parle autant

Les plateformes ont popularisé le terme HPI, souvent à coups de listes caricaturales (« si tu fais X ou Y, tu es HPI »). C’est viral, pas toujours rigoureux. Résultat : mélange d’espoir (enfin une explication !) et de confusions (étiquette fourre-tout). Pour rester au clair, retiens trois idées :

- Le HPI est une mesure statistique ancrée dans des tests normés.

- Le vécu HPI est divers : personne ne coche « toutes les cases ».

- Ce qui compte, c’est la mise en cohérence entre ton fonctionnement et ton environnement.

Repères pour t’orienter dans les contenus

- Méfie-toi des promesses faciles (« test rapide », « certitude en 10 questions »).

- Privilégie des sources qui expliquent les limites des tests et parlent de profil plutôt que d’« étiquette ».

- Rappelle-toi que le contexte (familial, social, scolaire, pro) est déterminant.

OK, je me reconnais (un peu, beaucoup) : je fais quoi ?

Tu n’as aucune obligation de passer un test. Demande-toi d’abord : qu’est-ce que j’attends de cette info ? Si la réponse est claire (mieux me comprendre, adapter mes études, obtenir des aménagements, lever un doute…), alors se renseigner auprès d’un(e) psychologue formé(e) aux passations peut avoir du sens.

Si tu veux avancer sans test

- Cartographie tes forces et tes freins : qu’est-ce qui me donne de l’énergie ? Qu’est-ce qui m’en prend ?

- Aménage ton hygiène cognitive : sommeil, pauses, sport, écrans.

- Repère ce qui te stimule vraiment et planifie-le chaque semaine.

- Apprends à prioriser : 3 objectifs clés / semaine, pas 30.

Si tu envisages un bilan

- Vérifie la formation et les pratiques de l’intervenant·e (tests standardisés, entretien clinique, restitution détaillée).

- Demande une restitution qui va au-delà du QIT : indices, profil, recommandations concrètes pour les études / le travail.

- Anticipe l’après : comment utiliser les résultats pour adapter ton organisation, ton projet, tes échanges avec l’école ou l’employeur.

Le plus important : la cohérence, pas l’étiquette

Être HPI, c’est d’abord un fonctionnement. Il peut t’aider à apprendre vite, connecter des idées, voir des solutions que d’autres ne voient pas. Il peut aussi t’exposer à l’ennui, au perfectionnisme, à l’overthinking. L’enjeu, ce n’est pas d’additionner des labels. C’est de fabriquer des conditions où tes forces servent tes objectifs, et où tes points sensibles sont accompagnés : méthodes, rythme, environnement, people.

Trois habitudes à tester dès cette semaine

- Le créneau deep work quotidien (60–90 minutes, sans notif), pour un sujet qui compte.

- La note de sortie en 5 lignes après chaque cours/projet : j’ai compris X, je dois creuser Y, prochaine action Z.

- Le point de clarification avec une personne clé (prof, tuteur, manager) : aligner attentes et critères.

Au final, « être HPI » ne dit pas qui tu es. Ça dit comment ton cerveau traite l’information. Le reste — tes choix, tes apprentissages, tes relations — se construit, pas à pas.