D’où vient notre rapport aux odeurs ?

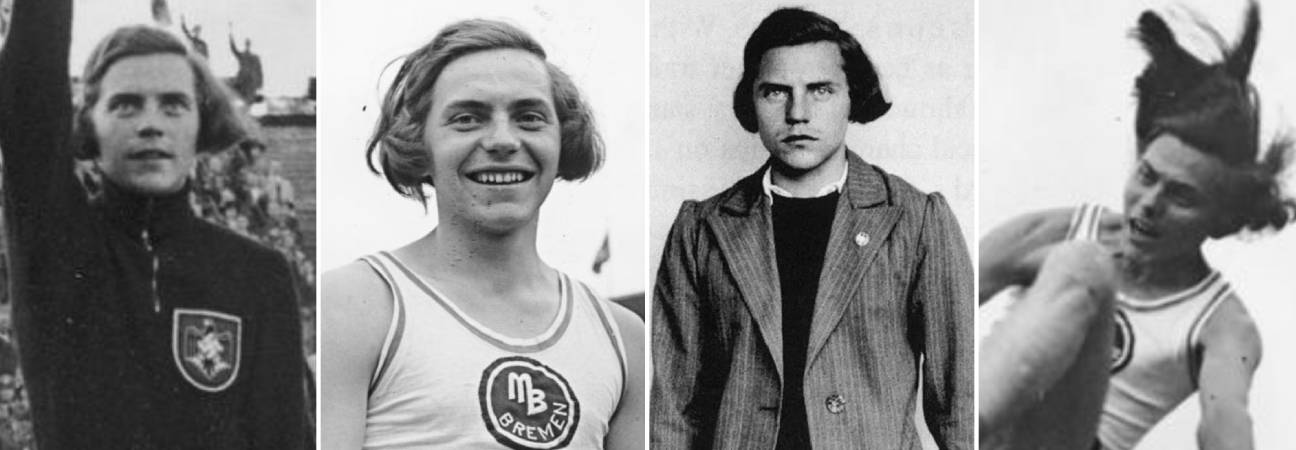

Depuis l’Antiquité, les humains utilisent encens, onguents et huiles pour maîtriser les odeurs. En Égypte et à Rome, parfums et bains symbolisent statut et santé. Longtemps, chacun « sent » selon sa vie et son milieu, sans que cela choque.

À partir du 18ᵉ siècle, tout change. L’hygiène progresse, les bains se démocratisent, et les mauvaises odeurs s’associent à la pauvreté et à la maladie. Sentir bon devient un marqueur de respectabilité. Au 19ᵉ siècle, la théorie microbienne renforce l’idée qu’odeur = risque sanitaire.

Quand la propreté devient norme sociale

Avec l’urbanisation, écoles, hôpitaux et bureaux imposent une esthétique plus aseptisée. L’objectif : neutraliser les effluves dans des espaces denses. Le message implicite s’installe : le corps doit être contrôlé.

« Les classes supérieures ont commencé à se laver davantage pour se différencier des classes populaires, jugées malodorantes. »

Le rôle du marketing : de la honte à l’achat

Au début du 20ᵉ siècle, la publicité comprend vite le potentiel économique des angoisses olfactives. Des marques popularisent la notion d’odeurs corporelles et promettent de les « prévenir », pas seulement de les masquer. Résultat : savons, déodorants et lessives deviennent des produits identitaires, intimes et sociaux.

| Période | Événement clé | Perception dominante |

|---|---|---|

| Antiquité | Parfums rituels et médicinaux | Odeur = vitalité / sacré |

| 18ᵉ–19ᵉ | Bains, hygiène moderne | Odeur = pauvreté / risque |

| 20ᵉ | Explosion publicitaire | Odeur = honte sociale |

| 21ᵉ | Retour au « naturel » | Odeur = identité / choix |

Pourquoi ne « sentons »-nous pas tous pareil ?

Nos odeurs varient selon la biologie (bactéries cutanées, gènes, hormones), l’alimentation et l’environnement. Elles reflètent aussi la culture. En Europe, parfums et déodorants font partie du quotidien. Au Japon, la discrétion olfactive est valorisée, et la génétique (gène ABCC11) influence l’odeur axillaire, souvent plus faible.

Le langage invisible de l’odorat

L’odorat se connecte au système limbique, siège des émotions et de la mémoire. D’où la force d’un parfum qui rappelle l’enfance, un lieu ou une personne. On dit « je ne le sens pas » pour exprimer une intuition : l’odeur parle, même quand on n’y pense pas.

Le propre comme émotion

L’odeur du linge frais ou d’un intérieur aéré apaise. « Sentir bon » crée un sentiment de contrôle et de sécurité. Les marques l’ont compris : formules « coton », « lessive », « brise marine » évoquent propreté et confort. Attention toutefois à l’overdose olfactive : trop de senteurs peut fatiguer ou irriter.

Sentir bon… pour quoi faire ?

Sentir bon sert à plaire, à se rassurer, à s’intégrer. Au travail, à l’école, en soirée, la neutralité (ou la bonne odeur) est devenue un code implicite. Cela pose une question : jusqu’où faut-il effacer son odeur naturelle pour « convenir » ?

Équilibre, pas obsession

Le but n’est pas de chasser toute odeur, mais de trouver un équilibre : hygiène, aération, textiles propres, produits mesurés. L’excès de parfums de synthèse sature l’air ; une fraîcheur discrète suffit souvent à se sentir bien — et à mettre les autres à l’aise.

Checklist simple pour sentir bon sans surjouer

- Hygiène régulière : douches adaptées à ton activité et à ta peau.

- Textiles : changer t-shirts et chaussettes souvent ; laver serviettes et draps à rythme fixe.

- Aération : 10 minutes matin/soir, surtout en colocation ou petit studio.

- Dosage : parfums et déos légers ; éviter les cumul d’odeurs (lessive + adoucissant + spray).

- Sport & alimentation : eau, fibres, limiter l’alcool les jours sensibles ; vêtements techniques respirants.

- Confiance : une odeur discrète vaut mieux qu’un nuage entêtant.

Identité olfactive : et si « sentir bon » c’était surtout sentir soi ?

Le parfum peut être une signature, mais notre odeur naturelle fait aussi partie de notre identité. De plus en plus de jeunes préfèrent les produits neutres ou minimalistes, par choix écologique ou pour mieux respecter leur peau. La vraie question devient : qu’est-ce qui me fait me sentir bien, sans imposer aux autres ?

En deux idées

- « Sentir bon » est un mélange de biologie (peau, bactéries), de culture (normes) et de marché (publicité).

- La clé, c’est l’équilibre : propreté, aération, produits justes, et respect de sa propre identité olfactive.

Le mot de la fin (à garder en tête)

« L’une des pires choses qui puisse nous arriver en société, c’est de sentir mauvais. » — une norme apprise. La bonne odeur rassure, mais c’est à nous d’en définir le seuil, sans nous perdre de vue.