Pourquoi reparler d’une guerre « courte » ?

Parce que ce fut un moment charnière. La fin de la guerre froide, la mise en scène d’un leadership américain assumé, la légitimation d’une coalition onusienne et l’entrée dans l’ère des guerres médiatiques. Beaucoup d’outils qui structurent encore la sécurité internationale ont été testés là.

« Un nouvel ordre mondial, un monde où la primauté du droit remplace la loi de la jungle. » — George H. W. Bush, 1990

Dans l’ombre de cette formule, la réalité du terrain a laissé des cicatrices très concrètes : morts, déplacés, marée noire géante, incendies de puits, sanctions massives, redéfinition des alliances. On déplie.

Bilan humain : le coût de la « guerre propre »

Des pertes militaires asymétriques

La supériorité technologique de la coalition a produit un résultat sans appel. Côté alliés, les pertes directes restent relativement faibles au regard de l’ampleur des moyens engagés. Côté irakien, l’attrition a été sévère, sur des forces fatiguées par huit ans de guerre contre l’Iran.

| Catégorie | Ordre de grandeur | Remarques |

|---|---|---|

| Pertes militaires alliées | quelques centaines de morts | accidents et tirs ennemis confondus |

| Pertes militaires irakiennes | dizaines de milliers | forte mortalité durant la retraite et sous bombardements |

| Prisonniers de guerre irakiens | ~175 000 | capturés durant l’offensive terrestre |

| Déplacés/réfugiés | plusieurs centaines de milliers | exode de travailleurs immigrés et de Koweïtiens |

Des civils touchés pendant et après

La guerre ne s’est pas arrêtée avec le cessez-le-feu. Au printemps 1991, des insurrections chiites au Sud et kurdes au Nord éclatent en Irak. La répression fait des dizaines de milliers de morts et provoque un exode supplémentaire vers l’Iran et la Turquie. Au Koweït, la moitié de la population d’avant-guerre disparaît temporairement des statistiques nationales : une grande partie des travailleurs étrangers repartent (notamment Palestiniens et Asiatiques), bouleversant la démographie et le marché du travail local.

« Syndrome de la guerre du Golfe » : l’onde longue médicale

Des vétérans des deux camps rapportent, dans les années qui suivent, un ensemble de symptômes (fatigue chronique, troubles respiratoires, cutanés, neurologiques). On parle alors de syndrome de la guerre du Golfe. Les causes avancées se croisent : exposition à la fumée des puits, munitions à l’uranium appauvri, stress opérationnel, vaccins multiples, agents chimiques. Le consensus scientifique reste prudent : il n’existe pas « une » cause simple, mais une combinaison d’expositions plausible dans un environnement extrême.

Environnement : quand la guerre enflamme la nature

La plus grande marée noire de l’histoire

En janvier 1991, le sabotage d’installations au Koweït et dans le Golfe provoque le déversement de près d’un million de tonnes de pétrole (selon les estimations basses), jusqu’à plus d’un million et demi pour d’autres. Des nappes gigantesques dérivent vers les côtes saoudiennes. Priorité d’urgence : protéger les usines de dessalement et les ports. Les écosystèmes côtiers, eux, payent la note sur la durée.

Faune, côtes, fonds : les trois cercles d’impact

- Oiseaux marins : hérons, flamants, cormorans, sternes, grèbes. Des dizaines de milliers d’individus meurent englués ou intoxiqués.

- Littoral : plus de 600 km de côtes souillées dans le Golfe. Le nettoyage s’étale sur des années, souvent « à la main » dans les zones sensibles.

- Colonnes d’hydrocarbures : l’huile pénètre sédiments et mangroves. Les effets chroniques se mesurent sur la reproduction et la chaîne trophique.

Puits en feu : un ciel noir sur plusieurs mois

Au retrait irakien, des centaines de puits koweïtiens sont incendiés. Le panache est visible depuis l’espace. Outre la perte économique (des millions de barils partis en fumée), la combustion massive génère des aérosols, des oxydes d’azote et du soufre qui dégradent l’air sur toute la région. L’extinction des puits mobilise des équipes du monde entier, dans une course contre la montre pour limiter la pollution et sécuriser le champ pétrolier.

Culture écolo : un déclic dans le Golfe

La catastrophe fait naître, y compris dans des élites jusque-là peu sensibles au sujet, une attention nouvelle à la conservation : création ou renforcement d’organismes nationaux de protection de la faune, projets de réintroduction (oryx, gazelles), coopérations ponctuelles avec des ONG internationales. Cette conversion reste toutefois pragmatique : dans l’instant, le réflexe a été de sauver l’eau potable et les terminaux.

Économie et société : l’addition de la guerre

Choc pétrolier… et résilience rapide

À court terme, la guerre fait bondir le prix du baril. Les marchés craignent une rupture durable. Les exportateurs non affectés montent en puissance et l’OPEP ajuste. La normalisation est plus rapide qu’annoncée, mais l’épisode rappelle une évidence : la dépendance énergétique mondiale au Golfe fait des chocs géopolitiques des chocs économiques.

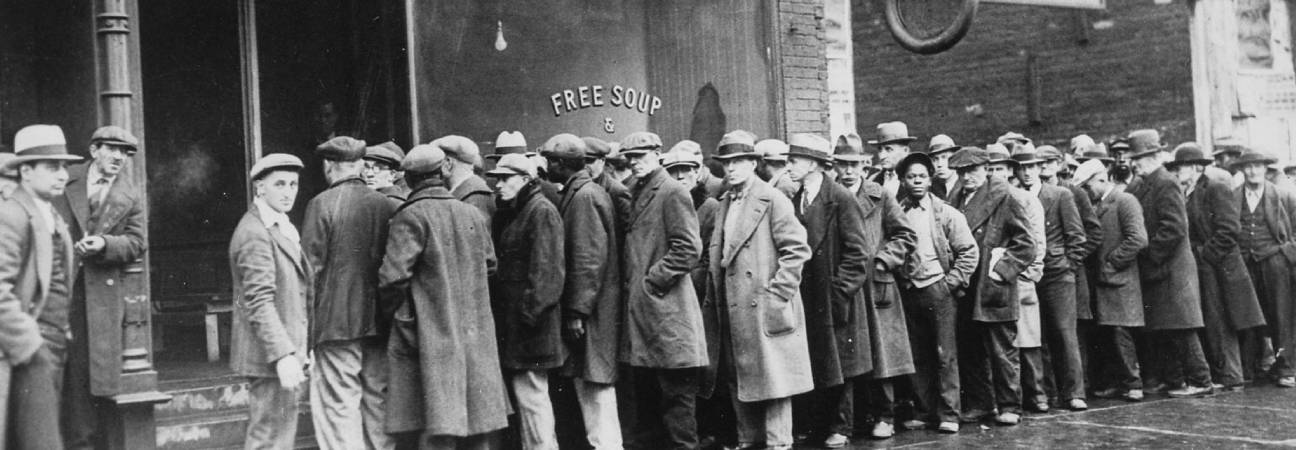

Sanctions et « pétrole contre nourriture »

Après le cessez-le-feu, l’Irak reste sous sanctions strictes. Pour atténuer la crise humanitaire, l’ONU met en place le programme « pétrole contre nourriture » (1996-2003) : Bagdad exporte un volume limité d’or noir, les recettes servent à acheter des biens essentiels sous contrôle international. Le système évite un effondrement total, mais génère aussi effets pervers et circuits parallèles. Sur le terrain, malnutrition, pénuries médicales et chômage massif marquent les années 1990.

Koweït : reconstruction accélérée

Le Koweït finance la remise en état de ses installations et recompose sa main-d’œuvre. Les fonds souverains amortissent le choc. Les services (finance, logistique, BTP) repartent vite. Mais la société change : le pays se re-koweïtise partiellement, le statut des expatriés se durcit, les priorités sécuritaires dominent l’agenda.

Géopolitique : un échiquier redessiné

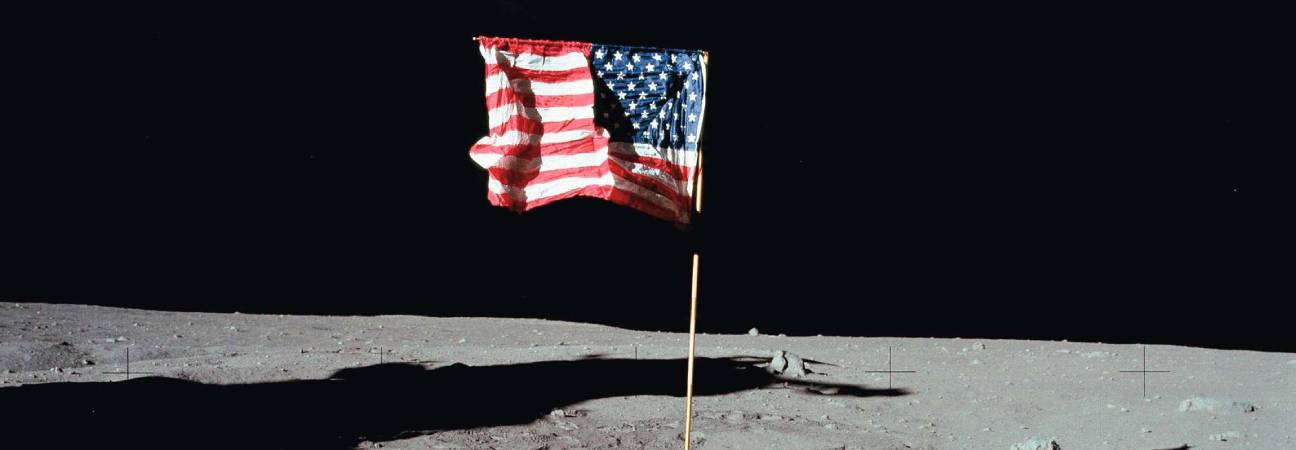

ONU et leadership américain : le tandem de 1991

La libération du Koweït s’inscrit dans un cadre onusien. Résolutions, coalition large (Occident + pays arabes), mandat clair. Sur le plan stratégique, les États-Unis confortent leur statut de superpuissance unique post-guerre froide : projection massive, supériorité technologique, intégration interarmées et interalliés. L’URSS, à bout de souffle, valide l’opération mais joue un rôle secondaire. L’Europe participe mais reste dépendante des moyens américains.

Bases et présence durable

Après 1991, des accords bilatéraux ancrent une présence militaire américaine durable dans le Golfe (Arabie saoudite, puis Qatar, Bahreïn, Koweït). Objectif officiel : dissuasion, protection des voies énergétiques, rapidité d’intervention. Effet collatéral : une contestation anti-américaine diffuse, qui nourrira certains discours extrémistes dans la décennie suivante.

Arabie saoudite puissance pivot, Irak affaibli

La guerre consacre Riyad comme pôle régional incontournable de la sécurité du Golfe, en interface étroite avec Washington. L’Irak, lui, sort militairement diminué, économiquement étranglé, politiquement isolé. À l’intérieur, le pouvoir renforce l’appareil sécuritaire et joue de la ligne identitaire pour tenir. Les fractures chiites-sunnites et arabo-kurdes se creusent, puis resurgiront avec force lors de l’invasion de 2003.

Diplomatie régionale : ajustements et ambiguïtés

La coalition de 1991 agrège des États arabes aux intérêts divergents. La Syrie rejoint l’effort pour gagner du crédit face au Liban. L’Égypte se replace dans le camp pro-occidental. Les monarchies du Conseil de coopération du Golfe renforcent leur interopérabilité. À l’inverse, la Jordanie et l’OLP, qui ont publiquement soutenu Bagdad, paient un prix diplomatique avant d’opérer leur propre reset.

Médiatisation : CNN, images de précision et guerre de l’info

La « première guerre télévisée en direct » façonne l’imaginaire. L’opération Desert Storm débute littéralement à l’antenne. Les frappes « intelligentes » deviennent un spectacle en une des JT. Derrière le récit de la « guerre propre », se dessine une doctrine : frapper vite, depuis le ciel, avec une communication stratégique millimétrée (briefings quotidiens, images fournies par les armées). Ce standard médiatique sera réutilisé, parfois contesté, dans les conflits suivants.

États et sociétés après 1991 : où en sont-ils ?

Koweït : État riche, société sous contrôle

Le Koweït reste un État très riche en hydrocarbures (le pétrole pèse l’essentiel des exportations et une large part du PIB). Sa bourse et son secteur bancaire jouent un rôle régional. Les services publics (santé, éducation) pour les citoyens sont financés, et l’État investit à l’étranger via son fonds souverain. La démographie reste duale : citoyens minoritaires, expatriés majoritaires mais sous statuts précaires. Sécurité intérieure, mémoire de l’occupation et politique pétrolière structurent l’agenda.

Irak : une décennie perdue… puis 2003

De l’autre côté, l’Irak vit dans les années 1990 une stagnation forcée. Réseaux électriques fragiles, eau potable irrégulière, hôpitaux sous-équipés. Une économie d’improvisation prospère (contrebande, troc, corruption). Le sentiment de déclassement nourrit le ressentiment. La chute du régime en 2003 ouvre une nouvelle séquence : occupation, insurrection, guerre civile, puis lutte contre Daech. Les dernières années voient des améliorations de sécurité relatives et une hausse des recettes pétrolières, mais la reconstruction sociale et institutionnelle reste inachevée.

Leçons stratégiques : cinq repères pour réviser

1) La guerre qui normalise l’exception

1991 montre qu’une intervention multinationale décidée à l’ONU peut être rapide et efficace. Mais elle installe aussi un réflexe : face aux menaces, la projection de puissance est la réponse par défaut. Le débat sur la légitimité des interventions (jusqu’où ? pour quoi ? avec quel « après » ?) s’ouvre et ne s’est jamais refermé.

2) La guerre comme laboratoire techno-médiatique

Missiles de croisière, furtivité, guidage GPS, fusion de données, et storytelling en temps réel : la combinaison forge un modèle qui inspirera le Kosovo, l’Afghanistan, l’Irak 2003. Elle aura aussi son retour de flamme : l’illusion d’une guerre à distance, propre et décisive.

3) Le pétrole comme variable de sécurité

La sécurité des routes énergétiques devient un impératif partagé. Elle justifie bases, patrouilles navales, et arbitrages diplomatiques. Mais elle alimente aussi des dépendances réciproques : les exportateurs ont besoin de marchés, les importateurs d’un Golfe stable. La transition énergétique contemporaine s’inscrit dans cette histoire longue.

4) Les sanctions, outil puissant mais ambivalent

Les années 1990 testent l’outil sanction à très grande échelle. Efficace pour contenir militairement un régime, coûteux pour les populations. La communauté internationale évoluera ensuite vers des régimes plus ciblés (sanctions financières, embargos sélectifs) pour limiter les dégâts collatéraux.

5) Les fractures internes comptent autant que les lignes de front

Chiites/sunnites, Arabes/Kurdes, centre/périphérie : la guerre accélère des dynamiques internes déjà présentes. Ignorer ces lignes de faille rend illisible « l’après ». Les politiques de réconciliation, de fédéralisme ou de partage des revenus pétroliers deviennent structurantes pour la stabilité.

Pour tes copies et oraux : articuler les trois « E »

Un bon développement sur la Guerre du Golfe (1990-1991) ne se contente pas du récit militaire. Articule trois E :

- Éthique : la proportionnalité des moyens, la protection des civils, la responsabilité d’« après-guerre ».

- Écologie : marée noire, incendies, santé environnementale, naissance de politiques de conservation.

- Équilibres : régional (Arabie saoudite pivot, Irak affaibli), global (ONU utile mais dépendante des moyens US), énergétique (sécurité des flux).

Ajoute une ouverture : la guerre de 1991 a été présentée comme l’archétype de « l’intervention juste » (mandat clair, agression avérée, retrait limité). L’histoire qui suit — Balkans, 2003, Syrie, Yémen — montrera à quel point reproduire ce cadre est rare. D’où l’intérêt de revenir à ce cas-école pour comprendre les débats actuels sur la légitimité, l’efficacité et les coûts des interventions.