Un projet ancien aux racines multiples

L’idée de fonder un foyer national juif prend forme à la fin du XIXe siècle dans un contexte d’antisémitisme grandissant en Europe. Les pogroms en Russie, les discriminations en Europe centrale ou encore l’affaire Dreyfus en France participent à alimenter un sentiment d’urgence chez de nombreux Juifs européens.

C’est dans ce climat que naît le sionisme, un mouvement politique fondé par Theodor Herzl. En 1896, il publie L’État des Juifs, un ouvrage qui appelle à la création d’un État juif indépendant pour mettre fin à la condition diasporique des Juifs.

La Palestine, terre d’origine du peuple juif selon la tradition religieuse, devient alors l’objectif principal du mouvement. Dès 1897, lors du premier congrès sioniste à Bâle, les bases d’un futur État sont posées, même si plusieurs autres territoires sont évoqués à l’époque.

Le tournant britannique : mandat et promesse

Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques cherchent à obtenir le soutien des Juifs. Le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour affirme que le gouvernement de Sa Majesté soutient la création d’un foyer national juif en Palestine. En 1920, le territoire passe sous mandat britannique, validé par la Société des Nations.

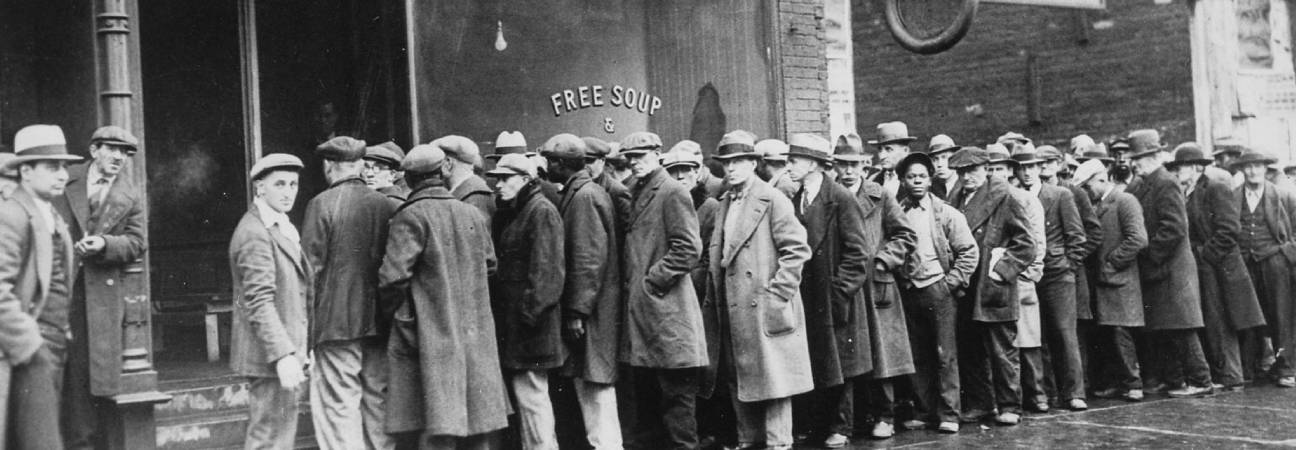

Malgré cet appui, les Britanniques sont rapidement confrontés à une montée des tensions entre les communautés juives et arabes. L’immigration juive augmente fortement, en particulier dans les années 1930, fuyant le nazisme. Cela entraîne des affrontements réguliers et des oppositions armées.

L’effet déclencheur : la Shoah et l’opinion internationale

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah, avec l’assassinat de 6 millions de Juifs, bouleversent l’opinion publique. Les survivants cherchent une terre d’accueil. Beaucoup visent la Palestine, mais le Livre blanc britannique de 1939 restreint fortement l’immigration.

Des groupes comme l’Irgoun et le Lehi mènent alors des opérations violentes contre l’administration britannique, dont l’attentat de l’hôtel King David à Jérusalem en 1946.

En juillet 1947, l’épisode du bateau Exodus, rempli de rescapés de la Shoah refoulés par les Britanniques, provoque l’indignation. Dépassée, la Grande-Bretagne remet la question à l’ONU.

La résolution 181 : le plan de partage de l’ONU

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 181, prévoyant le partage de la Palestine en deux États : un État juif et un État arabe. Jérusalem est placée sous administration internationale. 33 pays votent pour, 13 contre, et 10 s’abstiennent.

La communauté juive accepte le plan. Les pays arabes et les Palestiniens le rejettent. Dés lors, des violences éclatent : attentats, massacres, fuites de populations. Les tensions se transforment en guerre civile locale.

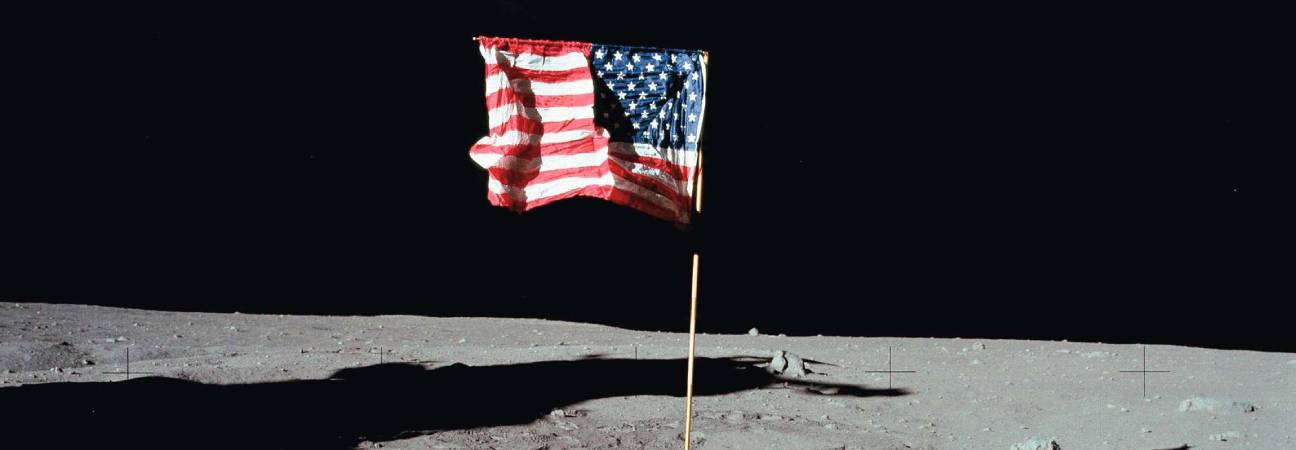

Le 14 mai 1948 : la proclamation de l’indépendance

Le 14 mai 1948, à Tel-Aviv, David Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël, quelques heures avant la fin officielle du mandat britannique. Le texte lu à cette occasion s’appuie sur l’histoire juive, la Shoah, le droit international, et le vote de l’ONU.

Le lendemain, le 15 mai, les armées de cinq pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) envahissent le nouveau pays. C’est le début de la première guerre israélo-arabe.

Une guerre fondatrice

Cette guerre se prolonge jusqu’en janvier 1949. À l’issue des combats, Israël s’impose militairement. Le pays contrôle désormais 78 % du territoire prévu par le plan onusien. Jérusalem est coupée en deux, l’Ouest contrôlé par Israël, l’Est par la Jordanie.

Entre 700 000 et 800 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. Ce drame est appelé la Nakba (« catastrophe ») par les Arabes. Beaucoup se réfugient en Jordanie, au Liban, en Syrie ou dans la bande de Gaza.

Les premières institutions d’un État

Dès janvier 1949, Israël organise ses premières élections nationales. La Knesset est formée. Ben Gourion devient Premier ministre. En mai 1949, Israël intègre l’Organisation des Nations unies. En décembre, la capitale est transférée à Jérusalem-Ouest.

Le 5 juillet 1950, la loi du retour est votée, garantissant à tout Juif le droit d’immigrer en Israël. Des centaines de milliers de personnes affluent, notamment d’Europe de l’Est et du Maghreb.

Une terre sous tensions permanentes

Malgré la création d’un État reconnu par de nombreux pays, Israël reste plongé dans une zone de conflits. La question palestinienne devient centrale. La non-création de l’État arabe prévu par l’ONU entraîne une spirale de conflits : guerre des Six Jours, guerre du Kippour, intifadas, etc.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), fondée en 1964, incarne la résistance palestinienne. En 1993, les accords d’Oslo sont signés entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Ils devaient mener à la création d’un État palestinien. Mais le processus de paix est stoppé dans les années 2000.

Le sort de Jérusalem, la question des réfugiés palestiniens, et la sécurité d’Israël continuent d’alimenter les tensions. Aujourd’hui encore, la région est marquée par un conflit non résolu et une cohabitation difficile.

Un État moderne et stratégique

Malgré ces difficultés, Israël connaît un développement rapide. L’État met en place une économie planifiée, modernise son agriculture, investit dans l’industrie et les technologies.

Dans les années 1950, un accord avec l’Allemagne permet de recevoir des indemnités pour les victimes du nazisme. Cette aide contribue à financer l’intégration des nouveaux arrivants.

Israël devient aussi une puissance militaire régionale. Le service militaire est obligatoire, et l’armée joue un rôle central dans la société.

Enfin, l’identité israélienne se construit autour de l’héritage juif, de la mémoire de la Shoah et de l’attachement à la Terre promise. En 1961, le procès d’Adolf Eichmann, organisateur de la Solution finale, est un moment clé dans la construction de cette mémoire nationale.

La naissance d’Israël en 1948 reste un moment historique fort, entre espoir et drame, victoire diplomatique et tragédie humaine.