Comprendre la naissance des républiques françaises

Une rupture avec la monarchie : la première République

En 1792, la France vit un moment historique : la monarchie est abolie et la Première République est proclamée. Ce changement est le fruit de la Révolution française initiée en 1789. Le peuple se soulève contre les injustices sociales et l’absolutisme royal. La bataille de Valmy, remportée contre les monarchies européennes, renforce cette dynamique.

Mais cette première expérience républicaine est instable. Violences internes, guerres extérieures et luttes politiques fragilisent le nouveau régime. Entre 1793 et 1794, la Terreur s’installe avec Robespierre. En 1795, une nouvelle Constitution met en place le Directoire, mais ce dernier est miné par la corruption et l’inefficacité.

En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d’État et met fin à la République. En 1804, il devient empereur, marquant la fin de cette première tentative républicaine.

La Deuxième République : entre espoir et déception

En 1848, après une nouvelle révolution, une Deuxième République voit le jour. Elle est à l’origine de plusieurs avancées : abolition de l’esclavage, réduction du temps de travail, liberté de la presse et de réunion. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président.

Mais en 1851, il organise à son tour un coup d’État et instaure le Second Empire en 1852. La Deuxième République s’éteint après seulement quatre ans d’existence.

La Troisième République : une longévité record

La défaite de Napoléon III face à la Prusse en 1870 conduit à la proclamation de la Troisième République. Ce régime démocratique repose sur un Parlement fort. De grandes réformes sont mises en place :

- Instruction gratuite, laïque et obligatoire

- Liberté de la presse

- Loi de séparation des Églises et de l’État (1905)

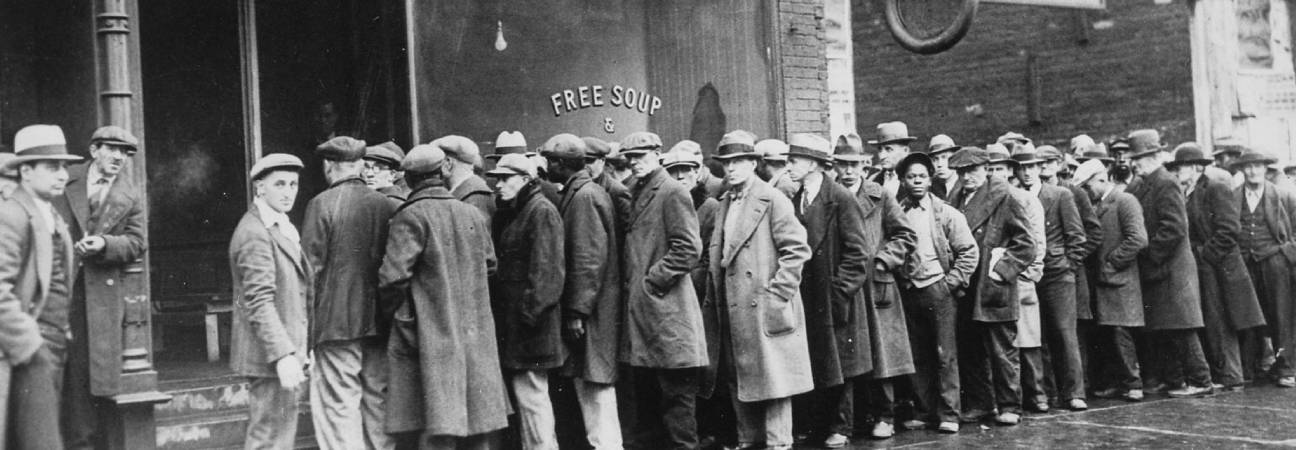

Malgré sa durée exceptionnelle, ce régime est secoué par des crises politiques (affaire Dreyfus), des guerres mondiales et des difficultés économiques. Il prend fin en 1940 avec l’arrivée du régime de Vichy.

La Quatrième République : fragile et divisée

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle République est instaurée en 1946. Mais elle souffre d’une instabilité politique chronique : 24 gouvernements en 12 ans. Le pouvoir législatif est très fragmenté.

La France affronte alors de lourds dossiers : reconstruction du pays, guerres de décolonisation (Indochine, Algérie), divisions politiques internes. Le régime s’effondre en 1958 face à la crise algérienne.

La Cinquième République : un pouvoir exécutif renforcé

En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir et fait adopter une nouvelle Constitution. La Cinquième République met en place un régime semi-présidentiel. Depuis 1962, le président est élu au suffrage universel. Il devient l’acteur central de la vie politique.

Les attributions du président sont étendues :

- Il nomme le Premier ministre

- Peut dissoudre l’Assemblée nationale

- Peut utiliser l’article 16 pour obtenir les pleins pouvoirs

- Peut organiser des référendums

Le régime est plus stable, mais certaines critiques pointent une hyper-présidentialisation.

Les fondements de la République française

Les grands principes

La République française repose sur quatre grands principes :

- Indivisibilité : la loi est la même pour tous sur tout le territoire

- Laïcité : aucune religion n’est subventionnée par l’État

- Démocratie : le pouvoir appartient au peuple par ses représentants élus

- Sociale : la République assure la solidarité et l’égalité des droits

Une devise forte : liberté, égalité, fraternité

Cette devise républicaine prend son sens pendant la Révolution. Elle s’inscrit dans les valeurs universelles défendues par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

- Liberté : de conscience, d’expression, de circulation

- Égalité : devant la loi, mais aussi lutte contre les discriminations

- Fraternité : vivre ensemble, solidarité sociale

Ces mots sont présents sur les frontons des bâtiments publics, dans l’hymne national, et font partie de l’identité française.

Le fonctionnement de la Cinquième République

Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est exercé par deux figures :

- Le président de la République, élu pour 5 ans, représente l’unité nationale

- Le Premier ministre, responsable devant l’Assemblée nationale, conduit la politique du gouvernement

Le pouvoir législatif

Il est détenu par le Parlement, composé de deux chambres :

- L’Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct

- Le Sénat, élu au suffrage indirect

Le Parlement vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et peut faire tomber ce dernier par une motion de censure.

Le pouvoir judiciaire

Indépendant, il est garant du respect des lois. Le Conseil constitutionnel veille à la conformité des lois avec la Constitution. La justice administrative et judiciaire est exercée par différents ordres de tribunaux.

Les symboles de la République

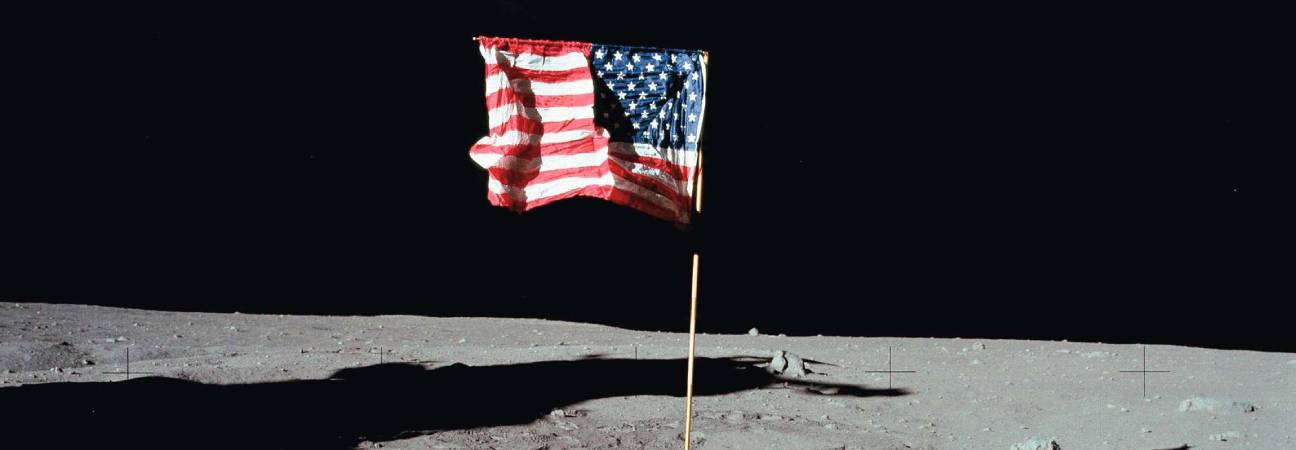

Le drapeau tricolore

Bleu, blanc, rouge : ces trois couleurs représentent la Nation. Adoptées à la Révolution, elles sont devenues l’emblème officiel sous la IIIe République.

La Marseillaise

Composé en 1792, ce chant révolutionnaire devient l’hymne national. Il symbolise la lutte pour la liberté.

Marianne

Figure féminine de la liberté, elle incarne la République. Elle est présente dans toutes les mairies.

Le 14 juillet

Fête nationale depuis 1880, cette date commémore la prise de la Bastille et la Fête de la Fédération. Elle rappelle la naissance de la République moderne.

La devise républicaine

Liberté, égalité, fraternité : ces trois mots forment l’âme du projet républicain français.

Une République en mouvement

La République française continue d’évoluer. Des réformes constitutionnelles ont modifié le fonctionnement des institutions :

- Limitation à deux mandats présidentiels consécutifs

- Réduction du mandat présidentiel à 5 ans

- Décentralisation pour renforcer les pouvoirs locaux

La société aussi bouge : parité hommes-femmes, lutte contre les discriminations, débats sur la laïcité. La République est un cadre qui s’adapte, sans renoncer à ses valeurs fondatrices.