Un pays modernisé mais divisé

Une vitrine occidentalisée

Dans les années 1970, l’Iran apparaît comme l’un des pays les plus modernisés du Moyen-Orient. Sous le règne du Chah Mohammad Reza Pahlavi, le pays adopte de nombreuses réformes à l’occidentale. À travers la « Révolution blanche » initiée en 1963, l’Iran tente une transformation profonde : réforme agraire, alphabétisation de masse, émancipation partielle des femmes, droit de vote pour ces dernières. L’image du pays s’embellit sur la scène internationale, et les capitales occidentales y voient un modèle de modernisation dans le monde musulman.

Un décalage entre modernité et réalité sociale

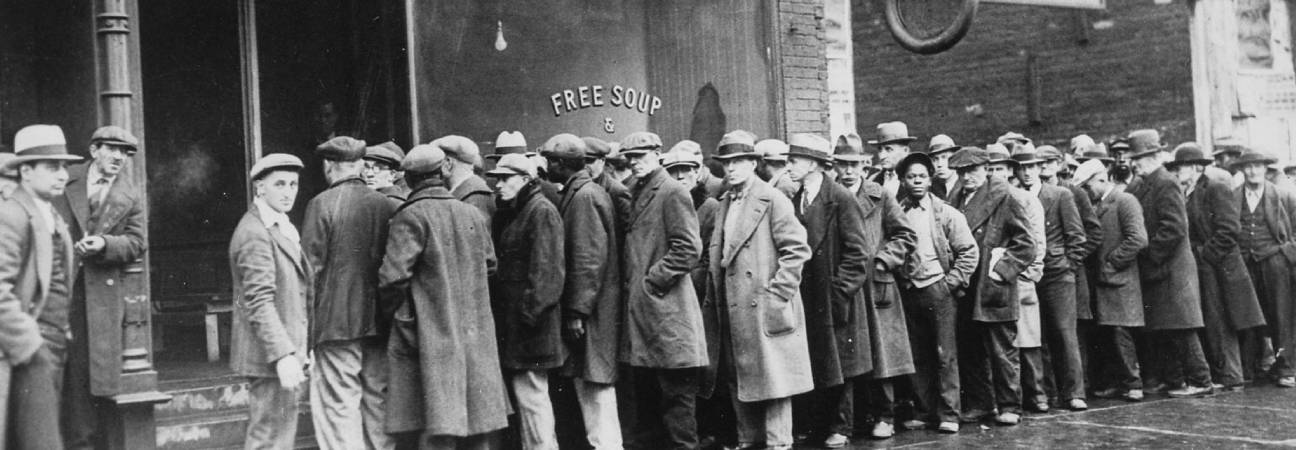

Mais cette modernisation rapide crée une fracture entre une élite urbaine occidentalisée et une population périphérique marginalisée. Les campagnes, encore majoritaires, ne profitent que très peu des retombées économiques du pétrole. Le pouvoir du Chah est perçu comme autoritaire, voire tyrannique, renforcé par la Savak, sa police politique redoutée. À cela s’ajoute une corruption endémique et un clientélisme étouffant.

Une opposition religieuse en embuscade

Le rôle des ayatollahs, figures religieuses chiites influentes, devient central dans la critique du régime. Parmi eux, l’ayatollah Rouhollah Khomeini incarne le rejet du sécularisme imposé par le pouvoir. Exilé à partir de 1964, il continue de prêcher contre le Chah depuis l’Irak, puis la France. Ses discours circulent clandestinement, captent l’attention des classes populaires et de la jeunesse chiite, en quête d’identité et de spiritualité dans un monde bouleversé.

Un soulèvement populaire inattendu

La méfiance croissante envers l’Occident

À mesure que le Chah se rapproche de l’Amérique et de l’Europe, le sentiment anti-occidental s’intensifie dans une partie de la population. La présence américaine dans le pays, notamment à travers ses conseillers militaires et ses entreprises, est perçue comme une forme de colonisation invisible. L’occidentalisation forcée de la société choque de nombreux Iraniens, attachés à leurs traditions religieuses.

Le déclenchement de la révolte

En 1978, une étincelle met le feu aux poudres. Un article insultant Khomeini provoque des émeutes dans la ville de Qom. La répression est brutale. Le cycle des manifestations s’emballe. Le 8 septembre 1978, lors du « Vendredi noir », l’armée tire sur les manifestants à Téhéran : plusieurs centaines de morts. Le choc est immense.

Le renversement du pouvoir

Face à une contestation massive et un état de santé déclinant, le Chah quitte le pays en janvier 1979. Quelques semaines plus tard, Khomeini rentre triomphalement à Téhéran, acclamé par des foules immenses. Le pouvoir vacille, l’armée se déclare neutre, et le régime monarchique s’effondre.

La mise en place d’une république islamique

L’installation d’un pouvoir religieux

Après le départ du Chah, un référendum est organisé : plus de 98 % des Iraniens votent en faveur d’une « république islamique ». Une nouvelle constitution est rédigée. Le pouvoir suprême revient au « Guide de la Révolution », un poste taillé sur mesure pour Khomeini. Dès lors, le pouvoir politique est soumis à l’autorité religieuse.

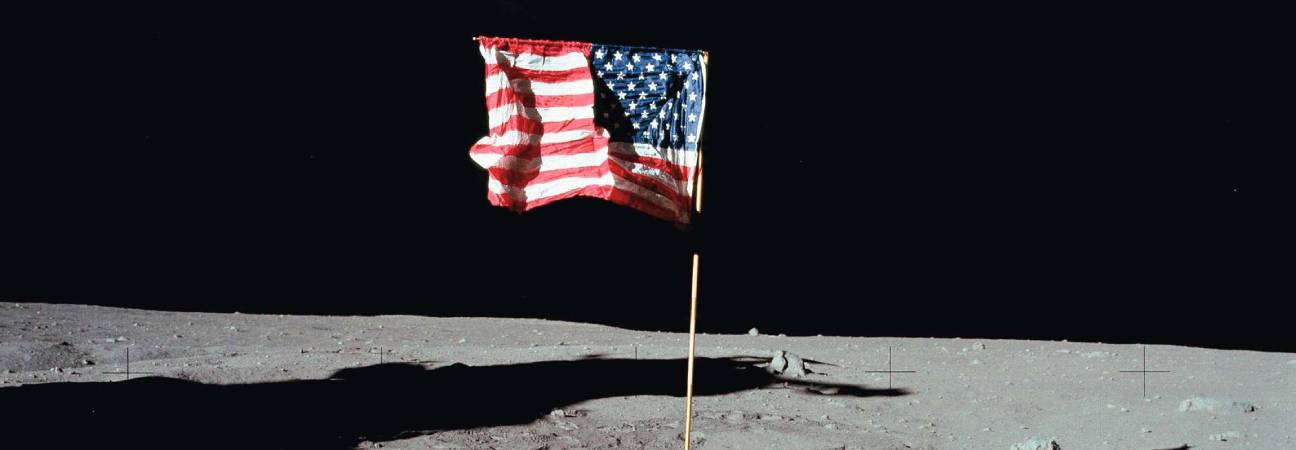

Le rejet institutionnalisé de l’Occident

L’idéologie du nouveau régime repose sur la dénonciation de l’impérialisme occidental, notamment américain. Le 4 novembre 1979, des étudiants islamistes prennent en otage 53 diplomates américains à l’ambassade de Téhéran. La crise dure 444 jours et scelle la rupture définitive entre l’Iran et les États-Unis. Dès lors, les discours officiels désignent l’Amérique comme « le Grand Satan ».

Une nouvelle société régie par la Charia

La nouvelle constitution s’appuie sur la Charia comme source de toutes les lois. Le code vestimentaire devient obligatoire pour les femmes, les libertés d’expression sont restreintes, les mœurs scrutées par la police religieuse. Le pluralisme politique disparaît au profit d’un pouvoir unifié autour du clergé chiite. Le régime se dote d’une force paramilitaire dédiée : les Gardiens de la Révolution, piliers de l’appareil d’État.

Une théocratie en opposition directe au modèle occidental

Un modèle exportable ?

Le régime islamique ne se limite pas à un changement de constitution : il se veut une alternative au modèle occidental, à la fois dans la gouvernance, la morale et la place de la religion dans la sphère publique. Il inspire rapidement des mouvements islamistes dans d’autres pays, notamment au Liban avec le Hezbollah ou en Irak.

Un isolement international assumé

Cet antagonisme avec l’Occident se traduit par un isolement diplomatique croissant. L’Iran rompt ses relations avec Israël, s’oppose aux puissances occidentales et se rapproche de certains pays comme la Syrie ou la Chine. Le pays se positionne comme un pôle de résistance au nouvel ordre mondial américano-centré.

Des tensions internes persistantes

Malgré une apparente unité, le régime fait face à des contestations récurrentes, notamment portées par une jeunesse connectée et globalisée. Le rejet du modèle occidental s’accompagne d’un rejet croissant du régime lui-même. Les mouvements de protestation se multiplient, qu’ils soient étudiants, féministes ou ouvriers. La répression violente montre que la fracture entre le pouvoir et la société s’est accentuée.

Une rupture historique toujours visible

La révolution islamique de 1979 est un événement sans équivalent dans l’histoire récente de la région. C’est la première fois qu’un régime islamiste prend le pouvoir à l’échelle d’un État-nation moderne. Ce basculement a transformé l’échiquier géopolitique de la région, avec des conséquences encore visibles aujourd’hui.

Loin de constituer un simple rejet de l’Occident, la révolution de 1979 propose un autre modèle sociétal et politique. Mais ce modèle repose sur une concentration extrême du pouvoir, l’absence de libertés fondamentales et une répression constante des oppositions. C’est un modèle qui fascine certains, inquiète beaucoup d’autres, et qui divise encore la société iranienne.