Un roman qui ausculte la psychologie du mal

Publié en 1866, Crime et châtiment raconte l’histoire de Rodion Raskolnikov, un jeune étudiant de Saint-Pétersbourg. Ruiné, isolé et orgueilleux, il se persuade qu’il appartient à une catégorie d’êtres supérieurs, au-dessus de la morale. Obsédé par cette idée, il décide d’assassiner une vieille prêteuse sur gages qu’il considère comme « nuisible à l’humanité ».

Mais rien ne se passe comme prévu. Après le meurtre, loin d’être délivré, Raskolnikov sombre dans un enfer mental. Ce basculement tragique ouvre la réflexion sur deux types de violence que Dostoïevski met en lumière : la violence du crime et la violence du châtiment moral.

Résumé de l’intrigue

Pour bien analyser la violence dans ce roman, il faut avoir une vision globale de l’histoire.

| Péripétie | Impact sur Raskolnikov |

|---|---|

| Meurtre de l’usurière et de sa sœur Lizaveta | Déclenchement du chaos intérieur |

| Rencontre avec Sonia, fille prostituée mais profondément croyante | Première ouverture vers la rédemption |

| Traque psychologique par l’enquêteur Porphyre | Pression mentale croissante |

| Aveux et condamnation | Départ pour le bagne en Sibérie |

| Début de régénération morale | Souffrance comme voie de renaissance |

Violence du crime : un acte physique… mais aussi idéologique

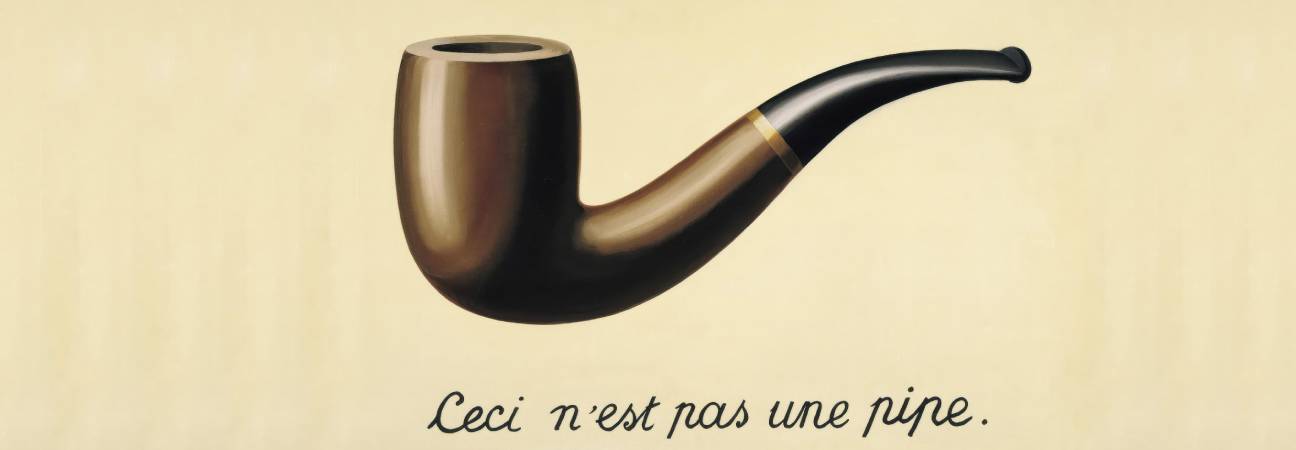

Raskolnikov ne tue pas par passion, jalousie ou haine personnelle. Il tue par idéologie. Il veut tester une théorie qu’il a développée : pour accomplir de grandes choses, certains individus doivent transgresser la loi morale.

« Il y a des hommes ordinaires et des hommes extraordinaires. Les premiers doivent obéir aux lois. Les seconds ont le droit de les transgresser. »

Le meurtre devient chez lui une expérience philosophique. Mais ce qui devait prouver sa supériorité prouve au contraire son échec. Il découvre brutalement qu’il n’a pas la force d’être un “Napoléon”. La violence commise le déchire de l’intérieur.

Un crime contre l’humanité plus que contre une personne

La violence du crime est brutale, mais Dostoïevski insiste sur une idée essentielle : en tuant, Raskolnikov n’a pas seulement supprimé une vie, il a franchi une frontière morale. Il s’est attaqué à la dignité humaine elle-même. La hache qu’il brandit symbolise un rejet de l’empathie. C’est une tentative de transformation de l’homme en simple objet. C’est cette dimension déshumanisante qui rend son crime radicalement violent.

Souffrance du châtiment : la tyrannie de la conscience

Une fois le crime accompli, une autre forme de violence émerge, bien plus lente et insidieuse : la torture psychologique. Raskolnikov ne dort plus, délire, tremble, se contredit, ment, fuit ceux qu’il aime. Son propre esprit devient sa prison.

La paranoïa comme punition intérieure

Convaincu d’être traqué par la police, il croit que tout le monde le soupçonne. Chaque conversation devient pour lui un danger.

Cette violence psychique crée un paradoxe puissant : Raskolnikov refuse au départ tout châtiment extérieur, mais réclame inconsciemment la punition. Il veut payer pour être libéré. Quand il avoue enfin son crime, ce n’est pas à cause d’une enquête policière trop efficace, mais parce que sa conscience supplie d’être purifiée.

Sonia : l’amour comme chemin vers la souffrance salvatrice

Sonia joue un rôle essentiel dans cette dynamique. Elle ne juge pas, elle accompagne. Elle lui montre une autre voie : accepter la souffrance comme passage nécessaire vers la reconstruction. Elle incarne une violence douce, une épreuve morale qui ouvre à la transformation.

Pourquoi ce roman parle encore aux lecteurs d’aujourd’hui

Crime et châtiment ne raconte pas seulement un crime. C’est une étude du mal ordinaire, celui qui naît de l’orgueil, du désespoir et de la rationalisation. Raskolnikov ressemble à beaucoup de figures modernes : intellectuel cynique, homme en quête de sens, individu persuadé d’être incompris par la société.

Un écho contemporain

- Il pose la question de la responsabilité individuelle.

- Il questionne la justice : est-elle seulement une affaire de loi ou aussi de conscience ?

- Il explore la violence morale qui naît de l’isolement et de la perte de repères.

- Il montre que le mal commence par une idée avant de devenir un acte.

La double leçon de Dostoïevski

Dostoïevski ne construit pas une morale simpliste. Il montre que :

- La violence du crime détruit le corps.

- La violence du châtiment détruit l’âme pour mieux la reconstruire.

Pour lui, la souffrance n’est pas un but, mais un passage : elle permet à l’homme de se réconcilier avec lui-même. Raskolnikov croit au départ que tout est permis. Il découvre finalement que rien ne peut abolir la conscience humaine.

« Le châtiment n’est pas dans la sentence, il est déjà dans le crime. »

Crime et châtiment montre que la violence n’est pas qu’un phénomène physique. Elle est psychologique, sociale, existentielle. La punition la plus terrible n’est pas celle infligée par la société, mais celle que l’on s’inflige à soi-même. Raskolnikov croyait pouvoir tuer sans payer le prix du sang. Il découvre que le plus grand tribunal du monde n’a ni murs ni juges : il se trouve à l’intérieur de soi.