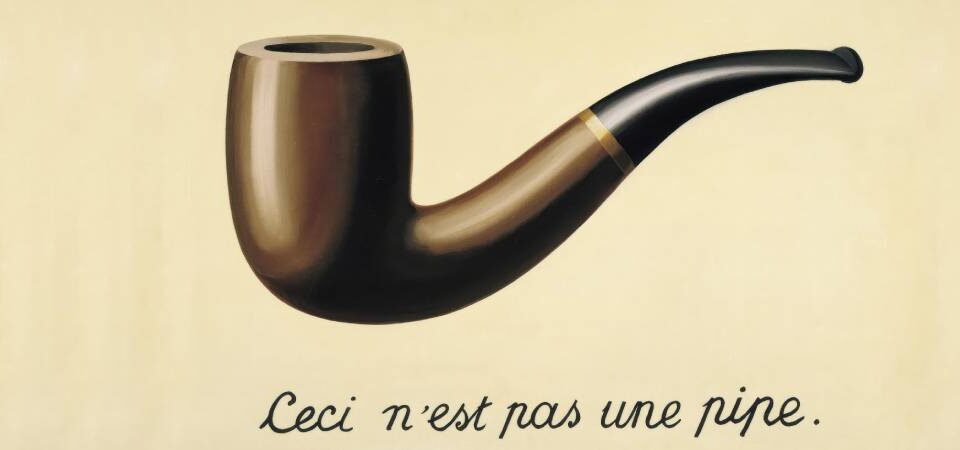

Ce que montre vraiment le tableau

Sur un fond neutre, Magritte peint une pipe que l’on pourrait presque saisir. Juste en dessous, une phrase, au présent de vérité générale : « Ceci n’est pas une pipe. » Le dispositif est minimal, mais l’effet est immense : ce que tu vois n’est pas une pipe, c’est l’image d’une pipe. L’artiste sépare nettement trois niveaux : la chose réelle (l’objet), sa représentation (l’image) et sa désignation (le mot).

« Pouvez-vous bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas ? » — René Magritte

La réplique est imparable : une peinture ne se fume pas. L’illusion d’identité entre la chose et son image tombe d’un coup, avec humour.

Image, mot, réalité : trois éléments qui ne coïncident pas

1) L’image n’est pas l’objet

Une image peut être fidèle, précise, émouvante. Elle reste une construction. Elle sélectionne, cadre, simplifie. Elle propose une version possible du réel, jamais le réel lui-même. C’est tout l’enjeu de La trahison des images : ne pas confondre la carte et le territoire.

2) Le mot n’est pas la chose

Le terme « pipe » n’a rien de naturel : c’est un code. On pourrait tout aussi bien appeler l’objet « xylos ». Magritte le rappelle en tendant un piège très simple : lire « pipe » sous la représentation de la pipe pousse notre cerveau à fusionner mot, image et réalité. Or ces plans fonctionnent séparément. L’artiste nous oblige à réapprendre à lire… une image.

3) Le texte et l’image ne disent pas la même chose

Mettre des mots dans un tableau n’est pas décoratif. Chez Magritte, le texte corrige et contrarie ce que l’œil croit spontanément. L’inscription « Ceci n’est pas une pipe » n’insulte pas l’évidence ; elle précise le statut de ce que nous voyons : un dessin, et non l’objet matériel.

Pourquoi cette toile est un bijou pour le thème « l’image »

Un exemple simple, réutilisable partout

Tu peux mobiliser La trahison des images dès que la copie demande de différencier représentation et réalité, ou d’interroger la puissance des images. L’œuvre te fournit un cas-limite : même face à une image « évidente », la confusion reste possible. Cet exemple fonctionne en intro, en transition, ou en ouverture.

Un correctif utile contre la naïveté visuelle

Le tableau arme ton raisonnement critique. Les images abondent (publicité, réseaux sociaux, IA générative, retouches). Magritte te donne un réflexe : « Qu’est-ce que je regarde ? Un objet, une image, un montage, un mot ? » Cette question suffit souvent à débloquer un plan.

Repères éclair express

- Titre : La trahison des images (et non « Ceci n’est pas une pipe »).

- Date : 1929 (première version au LACMA, Los Angeles).

- Format : huile sur toile, environ 60 × 81 cm.

- Mouvement : surréalisme (version « lucide » de Magritte : plus logique que rêveuse).

- Variations : série de toiles où texte et images se frottent ; écho tardif avec Les Deux Mystères (1966), mise en abyme de la pipe et du tableau.

Contexte et filiations à mentionner sans forcer

Platon et la méfiance envers les images

Depuis l’Antiquité, l’image est suspecte : elle imite sans donner l’essence. La trahison des images réactive ce soupçon, mais sans moralisme. Elle nous apprend à déjouer l’illusion, pas à bannir les images.

Saussure et l’arbitraire du signe

Le mot « pipe » n’adhère pas naturellement à l’objet. Il est arbitraire. Magritte transforme cette idée linguistique en expérience visuelle. Ce que tu vois et ce que tu lis ne se recouvrent jamais parfaitement.

Foucault et le jeu des ressemblances

Dans Ceci n’est pas une pipe (1973), Michel Foucault montre que Magritte déplie plusieurs niveaux : dessin d’une pipe, texte sur le dessin, dessin dans le dessin… À chaque étage, ce n’est toujours pas « la » pipe. Le tableau devient une petite machine à fabriquer du doute méthodique.

Comment exploiter l’œuvre le jour J

Questions typiques où Magritte fait mouche

- « L’image dit-elle la vérité ? » — Réponse possible : elle montre, elle ne prouve pas. Insère Magritte pour rappeler la distance image/objet.

- « Peut-on se fier aux apparences ? » — Présente la pipe : l’apparence est convaincante, mais la phrase rétablit le statut symbolique.

- « Le langage suffit-il à décrire le réel ? » — Montre que le mot n’épuise pas l’image et que l’image n’épuise pas la chose.

- « L’art imite-t-il la nature ? » — Ici, l’art déjoue l’imitation : il met à nu son propre mécanisme.

Méthode express pour une utilisation propre

- Nommer précisément : titre, date, artiste, lieu (version LACMA).

- Décrire brièvement : une pipe peinte + une phrase qui nie l’identité.

- Formuler l’idée : distinction nette entre chose, image, mot.

- Relier à la problématique : montrer ce que l’exemple prouve (et ce qu’il ne prouve pas).

- Ouvrir : IA, filtres, deepfakes : actualise l’enjeu sans faire un hors-sujet.

Ce que Magritte change dans notre façon de voir

Du réflexe de consommation d’images au regard critique

Nous scrollons des dizaines d’images chaque jour. Magritte te rend un service : il installe un temps de vérification. « Que suis-je en train de regarder ? » Si tu gardes ce réflexe, tu réduis les contresens… et les manipulations.

Une pédagogie par le paradoxe

Magritte n’assène pas un cours, il place une contradiction sous tes yeux. Tu vois une pipe, mais « ceci » n’en est pas une. Ce frottement déclenche la pensée. L’évidence est mise en tension ; tu apprends à distinguer sans mépriser les images.

Aller plus loin sans se perdre

La série des « tableaux de mots »

Avant et après 1929, Magritte s’amuse à décaler mots et images (La clé des songes, Le miroir vivant). Chaque fois, le dispositif te rappelle : nommer n’est pas montrer, montrer n’est pas être. L’artiste fait de la peinture un outil de connaissance.

Les deux mystères (1966) : la mise en abyme

Dernier clin d’œil génial : un chevalet porte La trahison des images ; au-dessus, une autre pipe, hors du tableau dans le tableau. Modèle ? Double ? Idée de pipe ? Le spectateur hésite. Magritte pousse la logique jusqu’au vertige, sans perdre sa clarté.

Petite boîte à outils pour ta copie

- Thèse utile : « L’image est un signe, pas une chose » (Magritte l’illustre de façon canonique).

- Antithèse : l’image peut agir sur nous (émotions, décisions). Elle n’est pas « rien » pour autant.

- Nuance : problème de l’indicialité (photo, empreinte) : même quand le réel a « imprimé » la trace, l’image ne se confond pas avec l’événement.

- Actualisation : IA générative, filtres, avatars : l’écart entre ce qui est et ce qui paraît grandit, donc l’exemple Magritte reste pertinent.

Formules prêtes à l’emploi (à citer avec parcimonie)

« Une image n’est pas le réel, c’est une proposition sur le réel. »

« Chez Magritte, la peinture n’imite pas : elle explique ce qu’est une image. »

À retenir en une minute

- La trahison des images démonte la confusion entre objet, image et mot.

- Le texte « Ceci n’est pas une pipe » n’est pas une provocation gratuite : il spécifie le statut de ce que l’on voit.

- L’œuvre offre un exemple clair pour traiter le thème « l’image » : utile en philo, en culture G, en argumentation.

- À l’ère des contenus générés par l’IA, ce rappel méthodique est plus actuel que jamais.

Dernier conseil de prof

Ne récite pas « Ceci n’est pas une pipe » pour faire joli. Relie toujours l’exemple à la question posée. Deux phrases suffisent : description rapide du dispositif, idée que tu tires (séparation chose/image/mot). C’est net, efficace, et ça marque des points.