Un monde en crise : la fin des Trente Glorieuses

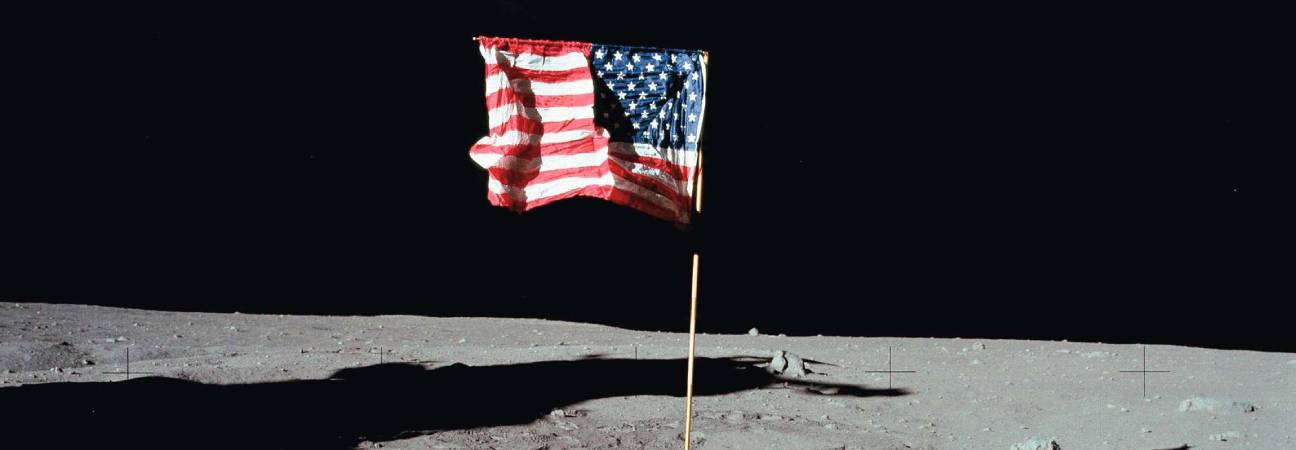

À partir du début des années 1970, les fondations de l’économie mondiale vacillent. Le modèle de croissance porté par les Trente Glorieuses atteint ses limites. Les États-Unis, moteur de cette croissance, annoncent en 1971 la fin de la convertibilité du dollar en or, ce qui met fin au système monétaire de Bretton Woods. La confiance dans les monnaies est fragilisée, les échanges deviennent instables.

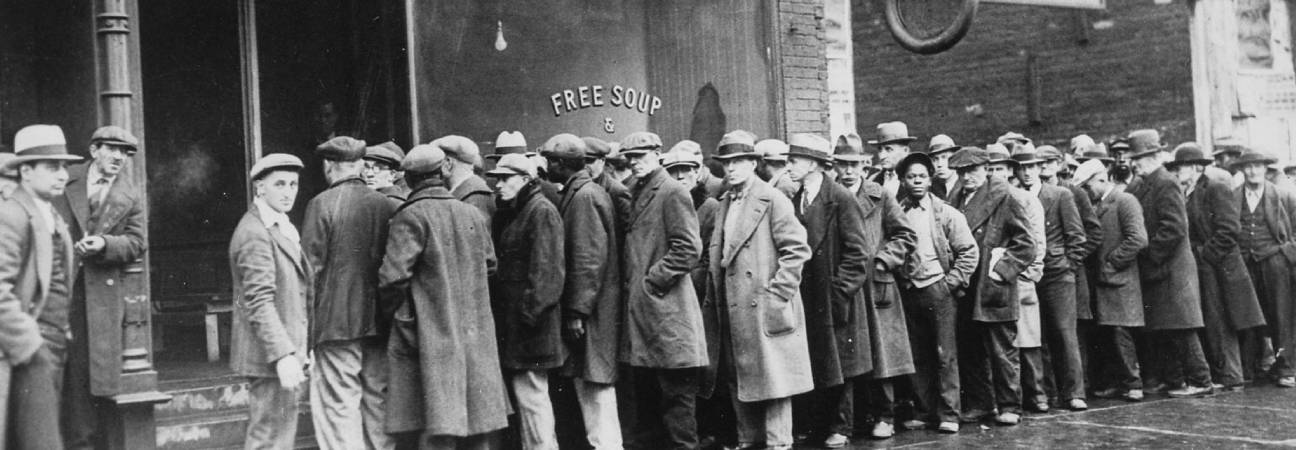

En 1973, après la guerre du Kippour, les pays membres de l’OPEP augmentent brutalement le prix du pétrole. C’est le premier choc pétrolier, qui fait passer le prix du baril de 4 à 16 dollars. En 1979, la révolution islamique en Iran provoque une nouvelle flambée : le baril atteint 40 dollars. Ces événements entraînent une crise économique mondiale : ralentissement de la croissance, inflation, et montée du chômage. Les pays occidentaux, très dépendants du pétrole, sont particulièrement touchés.

La montée d’un nouveau capitalisme

Face à cette crise, un changement de cap économique s’opère. Aux États-Unis, Ronald Reagan est élu en 1980. Il s’inscrit dans une logique de réduction du rôle de l’État, de baisse des impôts et de privatisations. Le Royaume-Uni suit le même chemin avec Margaret Thatcher, première ministre dès 1979. Cette vague libérale, souvent résumée par l’expression consensus de Washington, impose un nouveau modèle dans lequel le marché devient la clé de la croissance.

Dans un autre contexte, la Chine s’engage elle aussi sur une nouvelle voie. Après la mort de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping lance une stratégie d’ouverture économique. Il crée les zones économiques spéciales (ZES), comme à Shenzhen, pour attirer les investissements étrangers. La politique des quatre modernisations (industrie, agriculture, défense, science) vise à faire de la Chine une puissance économique moderne. Le pays s’inscrit dès lors dans la logique de mondialisation.

La mondialisation s’accélère

Entre les années 70 et 90, le commerce international s’intensifie. Les échanges deviennent plus nombreux, plus rapides, et plus stratégiques. Le libre-échange est promu comme une voie vers la croissance, notamment par les grandes puissances occidentales. Le Fonds monétaire international (FMI) propose des programmes d’ajustement structurel (PAS) aux pays en difficulté. En contrepartie de prêts, ces pays doivent libéraliser leur économie, réduire les dépenses publiques et ouvrir leurs marchés.

L’Europe joue aussi un rôle clé. La Communauté économique européenne (CEE) s’élargit : le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark intègrent la CEE en 1973. D’autres pays suivent dans les années 80, comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal. En 1986, l’Acte unique européen lance la construction du marché unique européen, prévu pour 1993. Cela permet la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes.

Des bouleversements politiques profonds

La fin des dictatures en Europe du Sud

Pendant les années 70, plusieurs régimes autoritaires tombent en Europe. En Grèce, la dictature des colonels prend fin en 1974. Au Portugal, la révolution des Œillets de 1974 met fin au régime salazariste. En Espagne, la mort de Franco en 1975 ouvre la voie à une transition démocratique sous Juan Carlos Ier. Ces pays rejoignent peu à peu la CEE, ce qui renforce leur stabilité politique.

L’affaiblissement du bloc soviétique

Le modèle soviétique montre lui aussi ses limites. L’Économie planifiée ne suffit plus à répondre aux besoins des populations. Des mouvements de contestation apparaissent dans plusieurs pays de l’Est, comme le syndicat Solidarnosc en Pologne. En 1979, l’intervention soviétique en Afghanistan devient un bourbier. À partir de 1985, Gorbatchev tente de sauver l’URSS avec des réformes : perestroïka (restructuration économique) et glasnost (transparence politique).

1989 : année charnière

L’année 1989 est un tournant. Des révolutions pacifiques emportent les régimes communistes en Europe de l’Est. En RDA, la pression populaire fait tomber le mur de Berlin le 9 novembre. En Tchécoslovaquie, c’est la révolution de velours. En Roumanie, le dictateur Ceausescu est exécuté. En 1991, l’URSS disparaît officiellement, donnant naissance à une vingtaine d’États indépendants.

La montée de l’islam politique

En 1979, l’Iran bascule. Le shah, soutenu par les États-Unis, est renversé. L’ayatollah Khomeini met en place une république islamique fondée sur la charia. Ce nouveau régime rejette violemment l’influence occidentale. Les relations avec les États-Unis se dégradent brutalement, notamment lors de la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran.

Cette même année, l’URSS intervient en Afghanistan. Des combattants islamistes, les moudjahidines, sont soutenus par les États-Unis et l’Arabie saoudite. C’est le début d’une guerre sainte internationale. Le conflit afghan devient un symbole de la résistance islamiste face aux grandes puissances. Ce contexte marque la naissance de l’islamisme politique comme force majeure dans les relations internationales.

Un monde interdépendant et reconfiguré

Entre 1970 et 1991, le monde se transforme en profondeur. Les modèles économiques sont bousculés, de nouvelles puissances apparaissent, et la bipolarité cède progressivement la place à un ordre plus complexe et global. Les tensions, qu’elles soient économiques, politiques ou culturelles, redessinent la géopolitique mondiale et préfigurent les grands défis du XXIe siècle.