Les origines d’un projet pour la paix et la prospérité

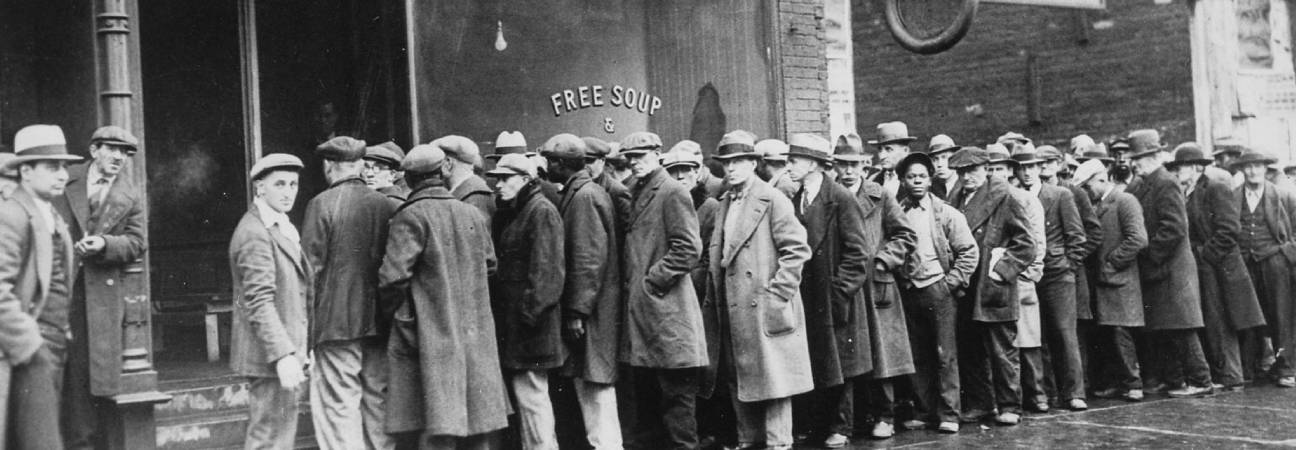

Un continent dévasté par les conflits

En 1945, l’Europe sort meurtrie de la Seconde Guerre mondiale. Les économies sont à terre, les villes détruites, les populations traumatisées. La volonté de garantir la paix durable devient une priorité pour les dirigeants européens. La rivalité naissante entre les États-Unis et l’URSS dans le cadre de la guerre froide accentue aussi le besoin pour l’Europe de trouver une stabilité interne.

L’impulsion des pères fondateurs

Des figures comme Jean Monnet, Robert Schuman et Konrad Adenauer jouent un rôle essentiel. Leur idée est simple mais ambitieuse : rapprocher les nations européennes autour de projets économiques communs pour rendre toute nouvelle guerre impossible. C’est ainsi qu’en 1951, naît la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), rassemblant la France, la RFA, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

L’approfondissement de la construction européenne

De la CECA à la CEE : une ambition économique renforcée

Le succès de la CECA encourage les six pays à aller plus loin. En 1957, le traité de Rome crée la Communauté économique européenne (CEE). Le but est clair : mettre en place un marché commun basé sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

La Politique Agricole Commune (PAC), lancée en 1962, devient un des premiers piliers majeurs de cette intégration. Elle vise à garantir la sécurité alimentaire et à soutenir les agriculteurs européens.

L’Acte unique et le marché unique

Dans les années 1980, sous l’impulsion de personnalités comme Jacques Delors, l’Europe entame un nouveau saut en avant. L’Acte unique européen, signé en 1986, prépare la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993.

Cet accord abolit les frontières intérieures, facilite la libre circulation et pose les bases d’une coopération plus étroite dans d’autres domaines.

Le tournant du traité de Maastricht

En 1992, la CEE devient Union européenne (UE) avec le traité de Maastricht. Cet accord historique crée une citoyenneté européenne, prépare l’union économique et monétaire, renforce les pouvoirs du Parlement européen et introduit une politique étrangère et de sécurité commune.

L’élargissement progressif de l’Union européenne

Les premières étapes : du Royaume-Uni à la Grèce

Le premier grand élargissement a lieu en 1973, avec l’entrée du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande. L’Europe passe ainsi de six à neuf membres.

En 1981, la Grèce intègre la CEE, suivie par l’Espagne et le Portugal en 1986, renforçant la dimension méditerranéenne de la construction européenne.

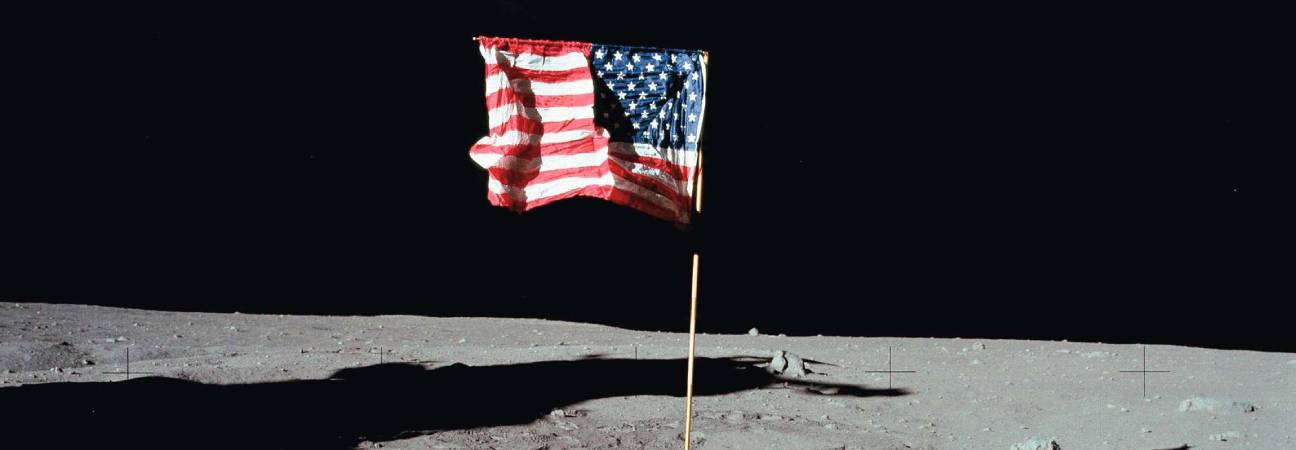

L’Europe post-guerre froide : un bouleversement à l’Est

La chute du mur de Berlin en 1989 transforme la géopolitique européenne. Les anciennes démocraties populaires frappent à la porte de l’Union.

En 2004, dix nouveaux pays, principalement d’Europe centrale et orientale, rejoignent l’UE : Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Chypre et Malte.

Puis la Bulgarie et la Roumanie entrent en 2007, et enfin la Croatie en 2013.

Les crises de la construction européenne

La crise de la zone euro

L’adoption de l’euro en 1999 pour onze pays, puis son extension à dix-neuf membres, a été un symbole fort d’intégration. Mais la crise des dettes souveraines à partir de 2008 met à rude épreuve la solidarité européenne.

La Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne ou encore l’Italie voient leur situation économique se dégrader rapidement. Des plans d’aide sont mis en place par la Banque centrale européenne et les autres membres de l’UE, mais au prix de fortes politiques d’austérité.

Cette période montre que la construction européenne peut avancer dans la douleur, entre solidarités négociées et défiance entre États membres.

La montée des euroscepticismes

La crise migratoire de 2015 accentue les tensions. Certains pays ferment leurs frontières, remettant en cause les accords de Schengen. Le sentiment que l’UE est incapable de protéger ses citoyens face à des flux massifs déclenche une poussée des partis eurosceptiques.

Le Brexit, résultant du référendum britannique du 23 juin 2016, matérialise cette remise en cause. Pour la première fois, un État membre quitte l’Union.

Les grandes institutions au coeur du projet européen

Le Conseil européen

Le Conseil européen réunit les chefs d’État et de gouvernement des États membres. Il fixe les orientations politiques générales de l’UE. Depuis 2009, il est présidé par un président élu pour deux ans et demi.

La Commission européenne

La Commission européenne est le moteur de l’intégration. Elle propose les lois, veille à leur application et représente l’UE à l’international. Chaque commissaire européen gère un domaine spécifique comme l’économie, l’environnement ou l’éducation.

Le Parlement européen

Le Parlement européen est élu directement par les citoyens depuis 1979. Il vote les lois européennes et contrôle la Commission. Son rôle s’est renforcé avec les traités d’Amsterdam (1997) et de Lisbonne (2007).

Les débats sur l’avenir de l’Union européenne

Approfondir ou réformer ?

La construction européenne se trouve à un carrefour. Certains défendent une Europe plus intégrée, avec des compétences renforcées pour affronter les défis du XXIème siècle : transition écologique, souveraineté numérique, défense commune.

D’autres prônent une Europe des nations, plus respectueuse des identités nationales et moins intrusive.

Le poids des crises

Chaque crise, qu’elle soit financière, migratoire, sanitaire ou géopolitique, teste la résilience du projet européen. L’Europe semble avancer à travers les difficultés, souvent en adaptant ses règles ou en renforçant ses solidarités.

Le fonds de relance européen adopté en 2020 face à la crise du Covid-19 est l’exemple d’une réponse commune face à une urgence inédite.

Les limites géographiques et politiques

Les candidatures de pays comme l’Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie soulèvent une question fondamentale : où s’arrête l’Europe ? Le débat sur l’élargissement rejoint celui de l’équilibre à trouver entre profondeur politique et extension géographique.

Le projet européen continue de susciter rêves, doutes et espoirs à travers tout le continent.