Une inquiétude climatique qui bouleverse la jeunesse

Le terme éco-anxiété est apparu pour nommer ce stress lié aux bouleversements écologiques. Insomnie, troubles de la concentration, sentiment de perte de sens… ce mal-être ne cesse de se renforcer. Loin d’être une mode, il reflète un vécu réel pour des milliers d’étudiants qui grandissent dans un contexte d’urgence climatique permanente.

Selon une enquête réalisée auprès de 382 étudiants dans plusieurs universités parisiennes, près de deux sur trois déclarent être anxieux face au climat. À la Sorbonne, ce taux atteint 93 %. À Paris Cité, 79 % des répondants disent ressentir cette forme d’anxiété, et ils sont plus de 70 % à Paris Nanterre.

L’éco-anxiété n’est pas qu’un concept abstrait. Elle perturbe le sommeil, freine l’investissement dans les études, pousse certains à réorienter leur parcours ou à remettre en question leur avenir professionnel. Plusieurs étudiants témoignent de leur difficulté à se projeter à long terme, tant ils ont l’impression que l’avenir est incertain.

Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle important. Ils participent à la diffusion constante d’informations alarmantes, sans toujours proposer d’outils pour agir ou se protéger émotionnellement. Ce brouillard médiatique alimente parfois un sentiment d’impuissance, voire de désespoir.

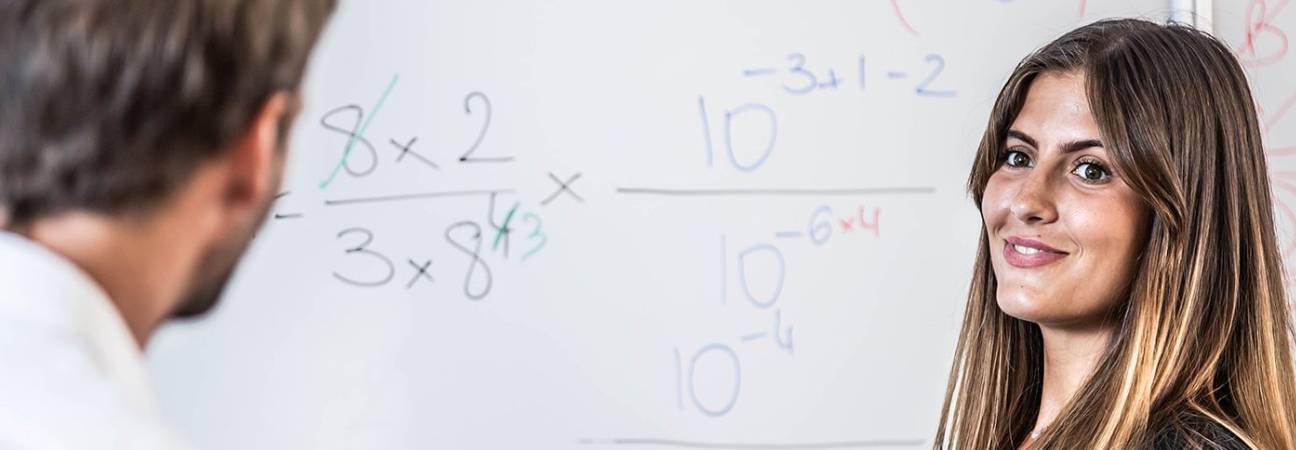

Les jeunes femmes semblent particulièrement exposées à cette anxiété. Elles expriment souvent une hypersensibilité face aux injustices climatiques et sociales. D’un point de vue statistique, les étudiants issus de filières en sciences humaines ou environnementales sont également plus conscients des enjeux et donc plus vulnérables à l’angoisse écologique.

Le lieu de vie est aussi un facteur important. Ceux qui habitent dans des grandes villes, en particulier en Île-de-France, sont davantage confrontés à des signes visibles du dérèglement climatique, comme les pics de chaleur ou la pollution. Cette exposition directe à ces phénomènes renforce leur ressenti de menace.

Malgré cette anxiété, une grande partie des étudiants tente de transformer ce mal-être en engagement. Beaucoup s’impliquent dans des associations, participent à des marches pour le climat, ou modifient leur mode de vie pour le rendre plus responsable. Ce besoin d’agir leur permet de reprendre du contrôle et de ne pas sombrer dans l’inertie.

Certaines universités proposent également des ateliers de parole, de la médiation ou du soutien psychologique pour accompagner les étudiants touchés par l’éco-anxiété. Ces dispositifs, encore trop rares, sont pourtant essentiels pour préserver leur équilibre mental.

Et maintenant, on fait quoi ?

L’éco-anxiété pose une vraie question de société : comment accompagner une génération qui vit avec la peur du futur ? Les jeunes attendent des réponses concrètes, pas seulement des promesses politiques. Ils veulent être écoutés, impliqués et surtout soutenus pour ne pas porter seuls le poids de l’avenir de la planète.

Aujourd’hui, l’éco-anxiété n’est plus un sujet marginal. C’est un enjeu majeur de santé mentale, une alerte lancée par la jeunesse à l’ensemble de la société. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais ce sont les émotions derrière ces chiffres qui doivent nous pousser à agir.