Le vouvoiement reste associé à la politesse, au respect ou à une certaine distance. Le tutoiement, lui, traduit souvent la proximité, la connivence ou parfois… une volonté de provocation.

Des usages liés à l’âge et au milieu

Les jeunes tutoient plus facilement

Chez les moins de 30 ans, le tutoiement est quasiment automatique sur les réseaux, dans les groupes de pairs ou dans les milieux festifs. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou lors d’un festival, on tutoie comme on respire.

Mais cette aisance n’est pas universelle. Dans un cadre scolaire, familial ou administratif, les jeunes peuvent aussi hésiter, voire revenir au vouvoiement. Tout dépend du cadre, du regard des autres… et de l’assurance qu’on a.

Dans la sphère professionnelle, c’est du cas par cas

En entreprise, les codes varient. Certaines boîtes valorisent le tutoiement comme marque de modernité, d’égalité ou de culture start-up. D’autres, plus hiérarchisées, préfèrent le vouvoiement comme preuve de respect des fonctions.

Entre collègues de même niveau, le tutoiement est souvent accepté. En revanche, avec un supérieur ou un client, le « vous » reste majoritaire, sauf accord explicite.

Le tutoiement peut aussi être méprisant

Il ne faut pas croire que le « tu » est toujours affectueux. Il peut aussi marquer une prise de pouvoir, une moquerie ou une volonté de rabaisser.

Par exemple, certaines personnes choisissent de tutoyer des inconnus dans des conflits, pour affirmer une domination symbolique. Cela peut être perçu comme agressif, voire humiliant.

Les domaines où le tutoiement est la norme

Dans certains cercles (musique, militantisme, sport amateur), le vouvoiement est presque mal vu. Il est perçu comme rigide ou snob. Le tutoiement est un marqueur de proximité, de solidarité ou de « même combat ».

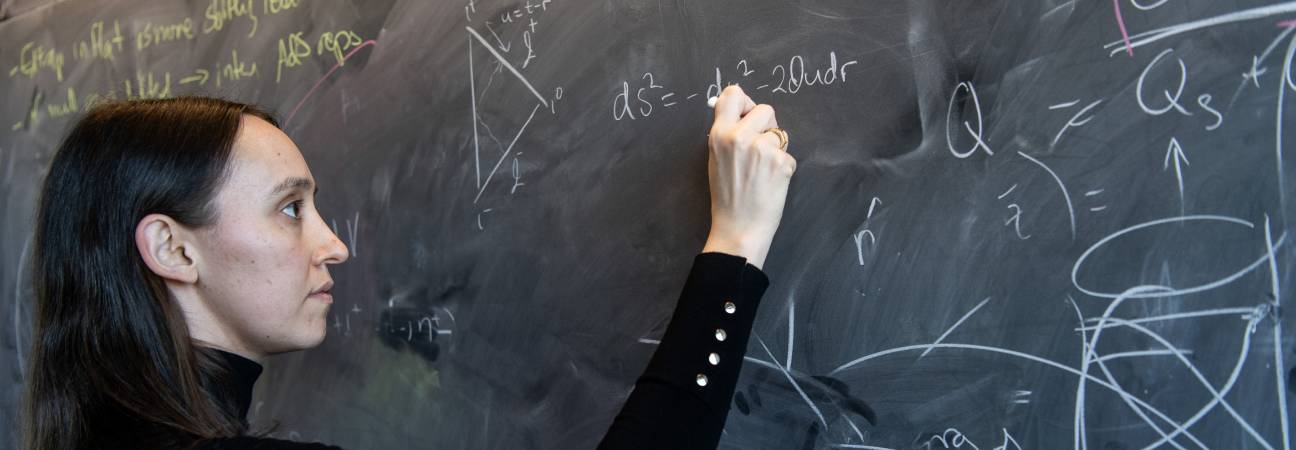

Dans les professions intellectuelles, les confrères se tutoient souvent. Cela ne signifie pas un manque de respect, mais plutôt une reconnaissance d’égalité entre pairs. On tutoie plus facilement entre journalistes, avocats, chercheurs ou soignants.

Quand le « vous » se transforme en « tu »

Dans une relation, il arrive qu’on commence par vouvoyer, puis qu’on passe au tutoiement. Ce basculement se fait souvent naturellement : après une discussion plus personnelle, un projet partagé, ou une sortie en dehors du cadre strict.

Mais il arrive aussi que le tutoiement soit imposé trop tôt, et crée un malaise. Ou que le vouvoiement soit conservé comme une forme de barrière symbolique, y compris entre collègues qui se côtoient tous les jours.

Le phénomène inverse : retour au vouvoiement

Il arrive qu’on commence à tutoyer quelqu’un, puis qu’on revienne au « vous ». Ce changement peut être voulu pour reprendre ses distances, suite à un conflit, un malaise ou un changement de dynamique (comme une rupture ou une hiérarchisation nouvelle).

Ce retour au vouvoiement peut être silencieux, ou accompagné d’un malaise. Il reflète souvent une gêne ou une volonté de poser des limites.

Et sur les réseaux sociaux ?

Sur Twitter, Instagram ou TikTok, le tutoiement est presque systématique, surtout chez les moins de 40 ans. Il traduit l’idée d’un échange horizontal, d’une égalité entre les utilisateurs.

Mais certains continuent à vouvoyer, surtout face à des comptes anonymes, des figures publiques ou lorsqu’il y a un désaccord.

Plus un compte est perçu comme « sérieux », plus les gens vont le vouvoyer. Les journalistes, politiques ou experts sont souvent vouvoyés par respect, tandis que les comptes humoristiques ou anonymes sont facilement tutoyés.

Des règles floues mais puissantes

Il n’y a pas de manuel universel pour dire à qui l’on doit le « tu » ou le « vous ». Mais il y a des habitudes culturelles, des attentes implicites et des réflexes sociaux qui jouent à plein.

Le vouvoiement est parfois vécu comme une distance, mais aussi comme une marque de respect. Le tutoiement, lui, peut être affectueux, complice, ou au contraire trop familier voire déplacé.

Enseigner ces codes : une galère pour les apprenants

Pour les personnes qui apprennent le français, cette subtilité entre « tu » et « vous » est l’un des aspects les plus difficiles. Le choix dépend du pays, de la région, de la culture locale, de l’âge, du sexe, de la posture…

Au Québec ou en Afrique francophone, on tutoie beaucoup plus facilement. En France ou en Belgique, le vouvoiement reste une norme bien ancrée, surtout dans les relations formelles.

Le choix entre « tu » et « vous » reste un vrai acte social

Ce choix en dit long sur notre rapport aux autres. Il implique une perception de la relation, de l’identité, du statut, voire de l’intimité. Dire « tu » ou « vous », c’est plus qu’un pronom : c’est une manière de se positionner dans un monde social complexe.