Les Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement mondial d’ampleur, ont suscité de nombreuses discussions concernant leur coût total. Initialement, le budget prévu pour accueillir ces Jeux s’élevait à 6,8 milliards d’euros. Cependant, en raison de diverses circonstances, dont l’inflation et l’évolution des projets, ce montant a considérablement augmenté. Aujourd’hui, les estimations du coût total des Jeux avoisinent 11 milliards d’euros, voire plus. Cette augmentation significative est due à plusieurs facteurs que nous allons explorer plus en détail.

Le budget initial et son évolution

Le budget initial pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, fixé à 6,8 milliards d’euros, était ambitieux mais raisonnable compte tenu des coûts des précédents Jeux Olympiques. Toutefois, ce chiffre a été rapidement dépassé. Selon les dernières prévisions, le coût total pourrait atteindre 11,8 milliards d’euros, selon une estimation du cabinet de conseil Asterès en janvier 2024.

Plusieurs raisons expliquent cet écart. D’abord, la sous-estimation initiale des coûts de candidature et des exigences du Comité International Olympique (CIO) a joué un rôle clé. Les exigences en matière de sécurité, de logistique et d’infrastructure sont souvent plus complexes et coûteuses que prévu. De plus, l’inflation et les fluctuations économiques ont également contribué à cette hausse des coûts, augmentant les dépenses prévues pour la construction et l’organisation.

Répartition du financement

Le financement des Jeux Olympiques de Paris 2024 provient à la fois de fonds publics et privés. Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (Cojo) a un budget estimé à 4,4 milliards d’euros, principalement financé par des recettes de billetterie, des sponsors et une dotation du CIO. Toutefois, l’État français s’est engagé à couvrir un déficit éventuel jusqu’à 3 milliards d’euros, garantissant ainsi la viabilité financière de l’événement.

En parallèle, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo) reçoit environ 1,7 milliard d’euros de fonds publics pour financer les infrastructures nécessaires, telles que les installations sportives et les logements pour les athlètes. Ces infrastructures, bien qu’onéreuses, sont conçues pour avoir un impact durable sur la région parisienne, offrant des avantages à long terme sous forme de développement urbain et d’améliorations des infrastructures locales.

Coûts indirects et dépenses additionnelles

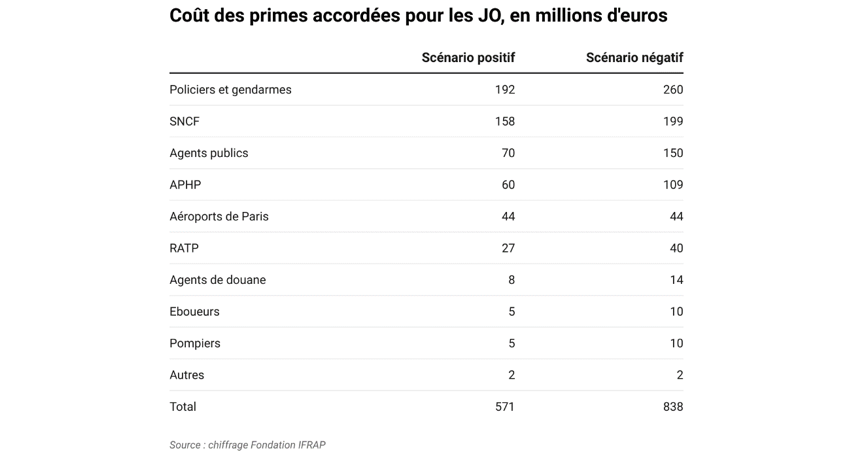

Outre les coûts directs, les Jeux Olympiques entraînent également des dépenses indirectes significatives. Ces coûts incluent des primes pour les fonctionnaires et les agents de sécurité mobilisés pendant l’événement. Par exemple, les primes pour les cheminots, les agents de la RATP, et les forces de l’ordre pourraient s’élever à plusieurs centaines de millions d’euros. Les primes offertes aux agents publics pour leur participation aux Jeux sont estimées à 571 millions d’euros dans le meilleur des cas et pourraient atteindre 838 millions d’euros dans le scénario le plus défavorable.

Un autre coût indirect majeur est la dépollution de la Seine, un projet ambitieux entrepris par la région Île-de-France depuis 2015, estimé à 1,4 milliard d’euros. Ce projet vise à rendre la Seine baignable, une promesse emblématique des Jeux Olympiques de Paris, et constitue un exemple de la façon dont les infrastructures des Jeux peuvent avoir des effets positifs durables.

Impact économique et rentabilité

La question centrale reste de savoir si les retombées économiques des Jeux Olympiques compenseront les coûts engagés. Historiquement, de nombreux Jeux Olympiques ont dépassé leur budget initial, et peu d’entre eux ont réussi à générer des profits suffisants pour couvrir l’intégralité des dépenses. Une étude de l’Université de Lausanne indique que seuls trois pays ou villes hôtes ont réussi à dégager un léger surplus, tandis que douze ont affiché un déficit.

Pour Paris, les projections économiques restent incertaines. Bien que l’organisation des Jeux soit perçue comme une opportunité pour stimuler l’économie locale, certains secteurs, comme l’hôtellerie et la restauration, ont déjà signalé une baisse de la fréquentation due aux restrictions et mesures de sécurité accrues. De plus, une proportion significative des billets vendus pour les Jeux a été achetée par des résidents français, limitant ainsi le potentiel d’impact économique international.