Qu’est-ce que l’hypokhâgne et la khâgne ?

L’hypokhâgne correspond à la première année de la classe préparatoire littéraire, tandis que la khâgne désigne la deuxième année. Ces termes peuvent sembler étranges, mais ils ont une origine plutôt singulière. Le mot « khâgne » vient d’une déformation humoristique de « cagneux », en référence aux étudiants littéraires jugés moins sportifs que leurs camarades des prépas scientifiques. Par la suite, le préfixe grec « hypo », signifiant « avant », a été ajouté pour former « hypokhâgne », c’est-à-dire l’année qui précède la khâgne.

Les prépas littéraires se concentrent sur l’étude des humanités, incluant des matières comme la littérature, la philosophie, l’histoire, les langues et les arts. Elles visent à préparer les étudiants aux concours des grandes écoles, notamment les Écoles Normales Supérieures (ENS), mais aussi à des concours plus spécialisés selon les choix de chaque étudiant.

Deux voies : A/L et B/L

Il existe deux grandes voies dans les classes préparatoires littéraires : la voie A/L (lettres classiques ou modernes) et la voie B/L (lettres et sciences sociales). Ces deux parcours se distinguent principalement par leur orientation académique.

- La voie A/L : Elle est centrée sur les lettres et les langues, avec un accent particulier sur les humanités classiques comme la littérature, la philosophie, l’histoire, les langues vivantes et anciennes. En deuxième année, les étudiants doivent choisir une spécialisation parmi plusieurs disciplines comme la littérature moderne, la philosophie, l’histoire-géographie, ou encore les langues vivantes.

- La voie B/L : Cette voie combine les lettres et les sciences sociales, et intègre des matières comme les mathématiques, les sciences économiques et sociales, et les langues vivantes. Les étudiants en B/L bénéficient d’une formation pluridisciplinaire qui leur permet de viser des concours plus variés, notamment dans des écoles spécialisées en statistiques, cartographie ou informatique.

Une année d’hypokhâgne pour se préparer

La première année, ou hypokhâgne, est une année d’introduction intense où les étudiants suivent un programme large et diversifié. L’objectif est de donner une solide culture générale tout en développant des méthodes de travail rigoureuses. Contrairement à la deuxième année, il n’y a pas encore de spécialisation formelle en hypokhâgne. Cependant, les étudiants peuvent choisir des options comme le cinéma, les arts plastiques ou les langues anciennes.

Cette année est conçue pour préparer les étudiants aux exigences académiques de la khâgne et aux concours qui suivront. Les professeurs ont souvent plus de liberté dans la sélection des œuvres et des sujets, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les cours. Le rythme de travail est déjà soutenu, mais il permet aux étudiants de s’adapter progressivement aux exigences de la prépa littéraire.

La khâgne : l’année des concours

La deuxième année, ou khâgne, est marquée par un programme plus défini et une préparation intensive aux concours des grandes écoles. Les étudiants doivent choisir une spécialité, qui jouera un rôle déterminant dans leur emploi du temps et dans les coefficients des épreuves des concours. Parmi les spécialités proposées, on retrouve les lettres modernes, l’histoire-géographie, la philosophie, ou encore les langues.

L’année de khâgne est également plus structurée que l’hypokhâgne, car les programmes sont imposés par les concours, notamment ceux de l’ENS. Chaque matière est étudiée en fonction des attentes des concours, avec des thèmes spécifiques imposés en littérature, histoire, philosophie, etc. Le rythme de travail s’intensifie, avec des journées longues, des devoirs surveillés fréquents et des oraux réguliers, appelés khôlles.

Les concours ouverts après la khâgne

L’un des principaux objectifs des classes préparatoires littéraires est de préparer les étudiants aux concours des grandes écoles. Voici les principaux concours que les étudiants de khâgne peuvent présenter :

- Les Écoles Normales Supérieures (ENS) : L’objectif principal des prépas littéraires est souvent l’intégration des ENS de Paris (Ulm) et de Lyon, des écoles d’excellence qui forment des enseignants, chercheurs et cadres dans le domaine des lettres et sciences humaines.

- Les écoles de commerce : Via les banques d’épreuves BCE et Ecricome, les étudiants littéraires peuvent également tenter leur chance dans les grandes écoles de commerce.

- Les écoles de traduction et d’interprétation : Des écoles comme l’ISIT et l’ESIT sont accessibles après une prépa littéraire, notamment pour les étudiants qui se spécialisent en langues.

- Les Instituts d’Études Politiques (IEP) : Certains concours des Sciences Po peuvent également être ouverts aux étudiants de khâgne.

- Les écoles du patrimoine : Des établissements prestigieux comme l’École Nationale des Chartes et l’École du Louvre permettent aux étudiants de khâgne de se spécialiser dans les domaines du patrimoine et de la conservation.

Enfin, il est également possible d’intégrer des écoles d’ingénieurs spécialisées en statistiques (ENSAE, ENSAI), en cartographie (ENSG), ou en informatique (GEIDIC) pour les étudiants issus de la prépa B/L.

Les débouchés après une hypokhâgne et une khâgne

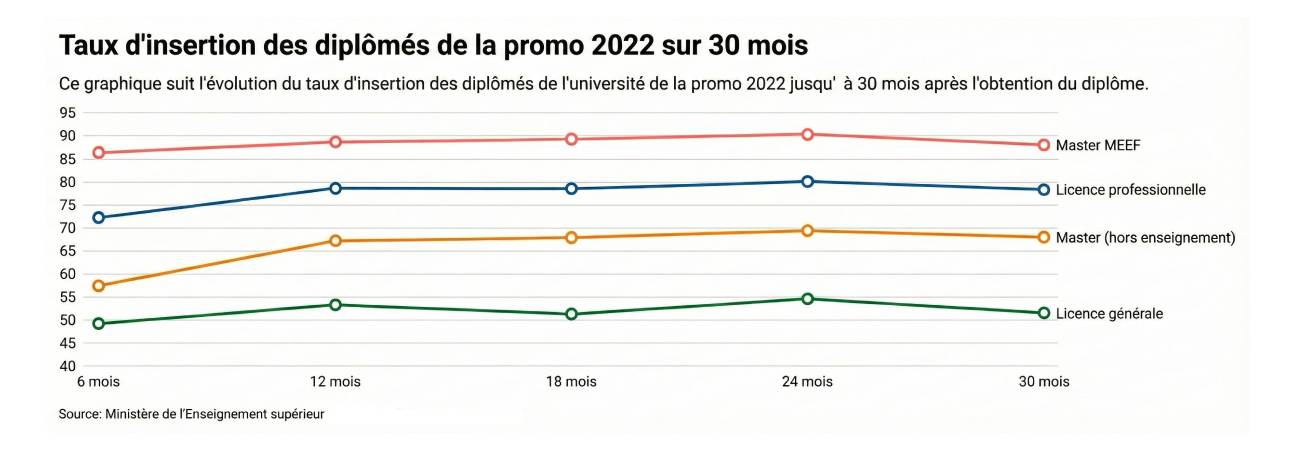

Bien que l’objectif principal des classes préparatoires soit l’intégration des grandes écoles, les étudiants de khâgne ne sont pas limités à ces seules perspectives. Après une prépa littéraire, de nombreux étudiants choisissent de poursuivre leurs études à l’université. Ils peuvent intégrer directement la deuxième ou troisième année de licence, ou encore un master selon leur spécialité et leurs résultats.

Les débouchés professionnels après une prépa littéraire sont également variés. Outre les métiers de l’enseignement et de la recherche, les étudiants peuvent se tourner vers des carrières dans la culture, le journalisme, les métiers du patrimoine, la communication, ou encore des postes dans des organisations internationales.

Hypokhâgne et khâgne : êtes-vous fait pour ces prépas ?

Les classes préparatoires littéraires demandent une grande motivation, une réelle passion pour les lettres et une capacité à travailler intensément. Elles s’adressent à des étudiants qui souhaitent se consacrer pleinement à des études théoriques et qui sont prêts à relever le défi d’un rythme soutenu. Si vous êtes curieux, rigoureux et désireux de vous investir dans des matières littéraires et humanistes, l’hypokhâgne et la khâgne peuvent constituer un excellent choix pour vos études supérieures.

Dans tous les cas, même si vous choisissez de ne pas passer les concours à la fin de votre khâgne, ces deux années vous auront permis de développer des compétences essentielles en méthodologie, en analyse critique et en argumentation, qui vous seront utiles dans de nombreux parcours universitaires et professionnels.