Une longue histoire de violences judiciaires

Pendant des siècles, la peine de mort fait partie du quotidien judiciaire en France. Jusqu’à la Révolution française, les exécutions sont publiques et souvent accompagnées de tortures. Le but n’est pas seulement de punir, mais surtout d’effrayer la population et de montrer le pouvoir du roi.

Avec la Révolution, les choses changent partiellement. En 1791, la guillotine devient la seule méthode d’exécution. On la juge plus « humaine » et « égalitaire ». Elle devient un symbole de justice républicaine, mais elle est utilisée à grande échelle pendant la Terreur (1793-1794), avec des milliers de morts, y compris des figures de la Révolution comme Robespierre ou Danton.

Des tentatives d’abolition dès le XIXe siècle

Après la chute de Napoléon, plusieurs grandes voix s’opposent à la peine capitale. Victor Hugo, Jean Jaurès, Lamartine, Victor Schœlcher, entre autres, plaident pour son abolition. Mais le peuple reste attaché à cette forme de justice, perçue comme exemplaire.

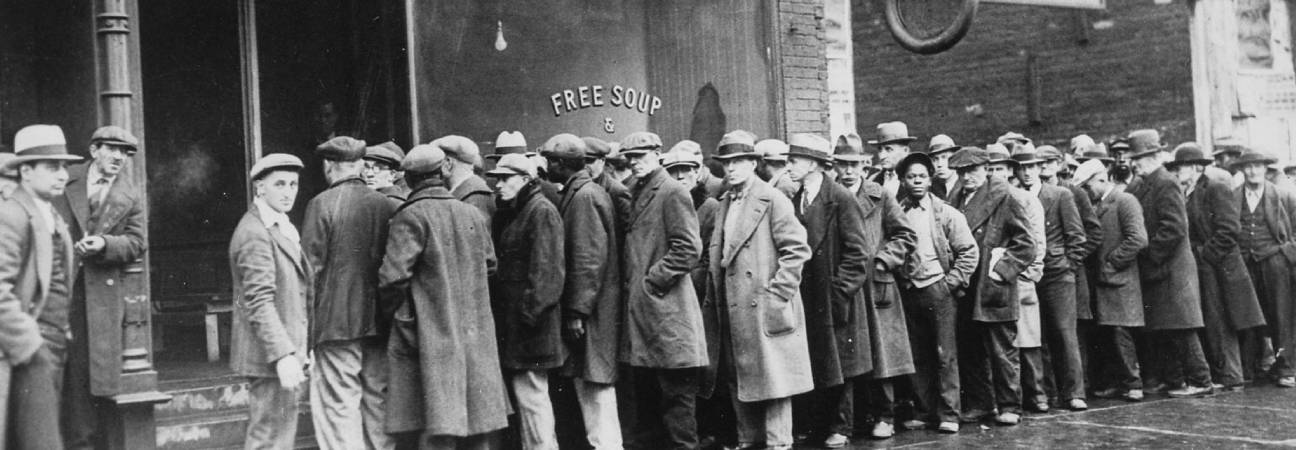

En 1906, le président Armand Fallières gracie systématiquement les condamnés à mort. Un projet de loi d’abolition est présenté, mais rejeté. L’opinion publique est encore largement favorable à la peine de mort, surtout après des affaires criminelles choquantes comme l’affaire Soleilland (1907).

Des exécutions jusqu’en 1977

Les exécutions sont publiques jusqu’en 1939. Après cette date, elles deviennent des affaires internes aux prisons, mais la guillotine reste en service. Pendant les années 1950-1970, la peine de mort est encore appliquée, même si le nombre d’exécutions diminue. Des personnalités comme Albert Camus ou Boris Vian s’engagent contre cette pratique.

La dernière exécution en France a lieu le 10 septembre 1977, avec Hamida Djandoubi, condamné pour meurtre avec actes de torture. C’est la fin d’une ère, mais l’abolition n’est pas encore votée.

L’affaire Patrick Henry : un tournant

En 1976, Patrick Henry enlève et tue un enfant de sept ans. L’affaire bouleverse la France. L’opinion publique veut la peine de mort. Pourtant, lors de son procès, l’avocat Robert Badinter parvient à convaincre le jury de ne pas le condamner à mort. Il transforme ce procès en tribune contre la peine de mort.

Ce moment marque un vrai tournant. Badinter, devenu une figure de la lutte abolitionniste, va jouer un rôle central dans les événements à venir.

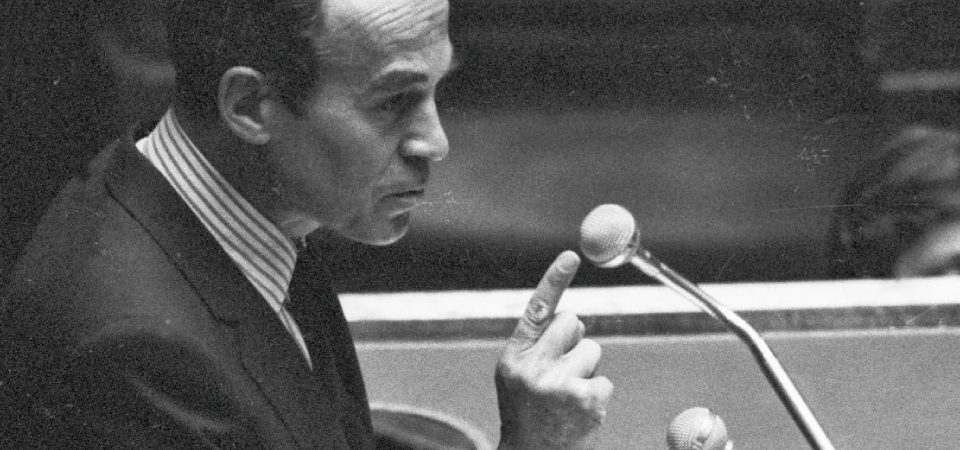

Mitterrand et Badinter : l’abolition politique

En 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Il s’engage clairement à abolir la peine de mort. Il nomme Robert Badinter ministre de la Justice. Le 17 septembre, Badinter prend la parole à l’Assemblée nationale. Son discours est un véritable plaidoyer pour la vie, marquant l’histoire de la République.

Le 18 septembre 1981, l’Assemblée nationale vote l’abolition à 363 voix contre 117. Le 30 septembre, le Sénat valide la loi. La peine de mort est officiellement abolie en France le 9 octobre 1981.

Une avancée historique pour les droits humains

La France devient un des derniers pays d’Europe de l’Ouest à abolir la peine de mort. Pourtant, cette mesure reste impopulaire : 63% des Français y étaient encore favorables en 1981.

Peu à peu, les mentalités changent. En 2007, la Constitution est modifiée pour inclure explicitement que « nul ne peut être condamné à mort » (article 66-1). La France ratifie aussi des traités internationaux interdisant la peine de mort en toutes circonstances.

Une pratique encore répandue dans le monde

Aujourd’hui, la peine de mort reste en vigueur dans plus de 50 pays. Les États-Unis, la Chine, l’Iran ou encore l’Arabie saoudite y ont encore recours. En Chine, les chiffres sont tenus secrets, mais les ONG estiment que plusieurs milliers d’exécutions ont lieu chaque année.

La France, comme d’autres pays abolitionnistes, milite pour l’abolition universelle. Elle refuse notamment d’extrader des personnes vers des pays où elles risqueraient la peine capitale.

Les arguments contre la peine de mort

Les abolitionnistes s’appuient sur plusieurs arguments :

- Le caractère irréversible : une erreur judiciaire ne peut jamais être corrigée si la personne est déjà morte.

- L’inefficacité : aucune étude ne prouve que la peine de mort fait baisser la criminalité.

- La justice ne doit pas tuer : elle doit protéger, pas venger.

- L’évolution morale des sociétés : la plupart des pays développés ont renoncé à cette peine.

Des figures historiques contre la peine capitale

Dès le XVIIIe siècle, Cesare Beccaria, philosophe italien, dénonce la peine de mort dans son ouvrage Des délits et des peines. Il est l’un des premiers à dire qu’elle n’a pas sa place dans une justice moderne. Son influence est forte sur les Lumières et sur le droit pénal européen.

Plus tard, Victor Hugo s’engage publiquement contre la guillotine. Il la décrit comme un symbole de barbarie. Il répète que « la peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. »

Une victoire culturelle, politique et philosophique

L’abolition de la peine de mort ne s’est pas faite du jour au lendemain. Elle est le fruit d’un long combat mené par des intellectuels, des politiques, des artistes et surtout des citoyens convaincus que la vie humaine ne peut pas être supprimée par l’État.

Aujourd’hui encore, la France porte ce message sur la scène internationale, dans un monde où le droit de vivre n’est pas encore une évidence partout.