Un monde bipolaire sur la corde raide

L’URSS à bout de souffle face aux États-Unis

Après 1945, deux superpuissances s’affrontent : d’un côté les États-Unis et leur camp capitaliste, de l’autre l’Union soviétique et son modèle communiste. Pourtant, au fil des décennies, l’État soviétique montre de sérieux signes d’essoufflement. Alors que les États-Unis innovent et modernisent leur économie, l’URSS peine à suivre. L’économie planifiée, rigide et peu adaptée, produit des biens de mauvaise qualité et peine à satisfaire les besoins de la population.

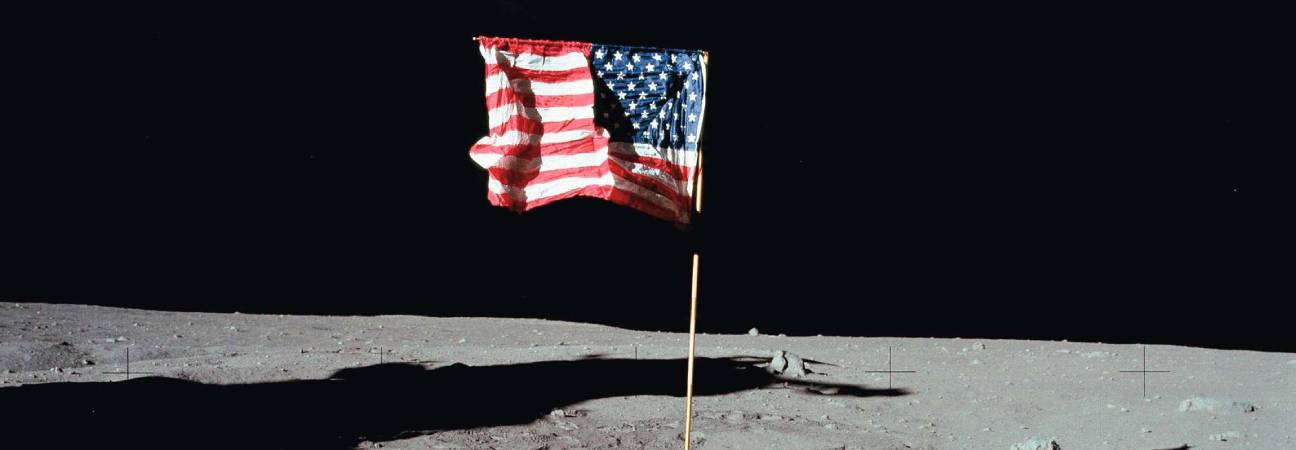

En face, Ronald Reagan adopte une politique très offensive. Il décrit l’URSS comme « l’empire du mal » et relance une course aux armements qu’il sait impossible à suivre pour Moscou. L’annonce de l’Initiative de défense stratégique, surnommée « guerre des étoiles », vise à placer un bouclier spatial autour des États-Unis. Le message est clair : la suprématie américaine est en marche, et le bloc de l’Est chancelle.

Gorbatchev, l’homme des réformes impossibles

Quand Mikhaïl Gorbatchev prend la tête de l’URSS en 1985, il hérite d’un pays en crise économique profonde. Il sait que continuer ainsi mènerait à l’effondrement. Il propose donc une série de réformes majeures : la perestroïka (restructuration économique) et la glasnost (transparence politique). Son but n’est pas d’abandonner le communisme, mais de le moderniser pour le sauver.

En politique internationale, Gorbatchev veut rompre avec l’affrontement permanent. Il retire les troupes soviétiques d’Afghanistan et encourage une vision de l’Europe comme « maison commune« , où les peuples sont libres de choisir leur avenir. Ce changement radical dans la doctrine soviétique marque la fin de la doctrine Brejnev, qui justifiait les interventions armées dans les pays satellites.

Les fragilités internes du modèle soviétique

Une économie à bout de souffle

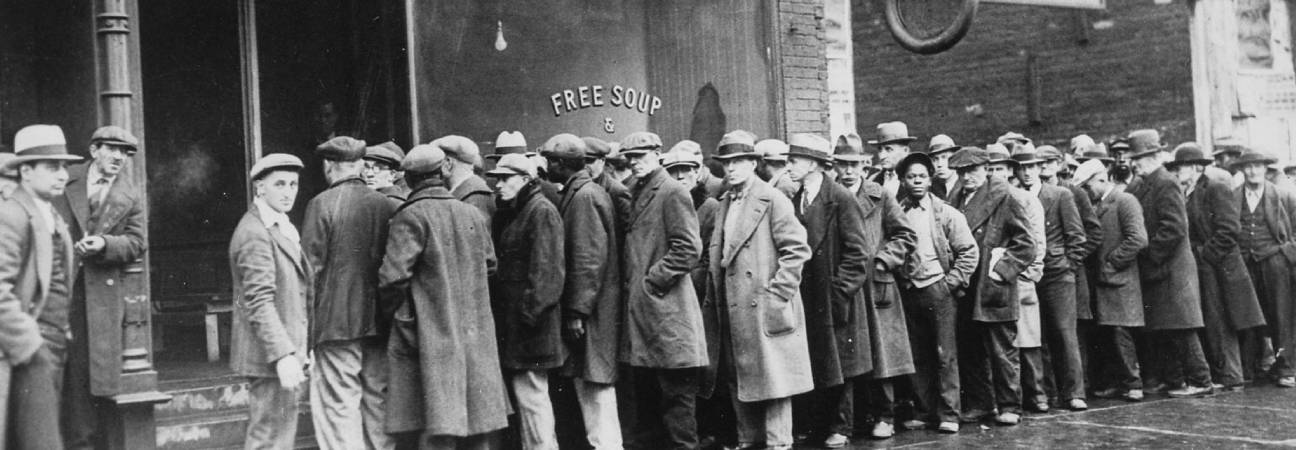

Sous l’URSS, la priorité est donnée à la production industrielle lourde, au détriment des biens de consommation. Résultat : magasins vides, files d’attente interminables, matériels obsolètes. L’agriculture soviétique est également inefficace, et l’URSS doit même importer du blé des États-Unis pour nourrir sa population.

La chute des prix du pétrole dans les années 1980 aggrave encore la situation. Les revenus de l’État s’effondrent, et les dépenses militaires restent énormes. La consommation d’alcool atteint des records, symptôme d’un peuple désabusé. En même temps, l’espérance de vie recule. L’URSS ressemble de plus en plus à un pays du tiers-monde.

Glasnost et perestroïka : les risques de la transparence

La glasnost offre aux Soviétiques une liberté d’expression inédite. Pour la première fois, la presse parle ouvertement des problèmes du pays. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 devient un symbole : au lieu de cacher l’accident, Gorbatchev laisse l’information circuler. Mais ce climat d’ouverture dévoile surtout l’étendue des failles du système.

De son côté, la perestroïka tente de donner un peu de liberté à l’économie. Les résultats sont catastrophiques : sans structure adaptée, l’inflation explose, les pénuries s’aggravent, et la corruption prospère. Les citoyens ne voient aucune amélioration dans leur quotidien.

La montée des contestations internes

Dès 1988, plusieurs républiques soviétiques comme la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie commencent à réclamer leur indépendance. Le pouvoir central tente maladroitement de garder le contrôle, mais la dynamique est lancée. Les nationalismes locaux, jusqu’alors étouffés, ressurgissent avec force.

Pendant ce temps, Boris Eltsine devient la figure de proue de l’opposition réformiste. Il prône une libéralisation totale et veut rompre avec l’état soviétique. L’URSS semble à la fois trop rigide pour se réformer et trop déstructurée pour survivre.

Le choc de 1989 : le bloc de l’Est s’effondre

Le mur de Berlin tombe

Le mur de Berlin, construit en 1961, symbolisait la division du monde en deux blocs. Son effondrement, le 9 novembre 1989, reste un moment historique. Des milliers de Berlinois se précipitent sur les postes-frontières. Sans ordres clairs, les gardes laissent passer les manifestants. Dans la nuit, des brèches sont ouvertes dans le mur.

La scène fait le tour du monde : jeunes, familles, anonymes, tous viennent célébrer cette victoire de la liberté. L’événement scelle la fin de l’Allemagne divisée et enclenche la réunification allemande en 1990.

L’Europe de l’Est bascule vers la démocratie

Un à un, les pays satellites de l’URSS se libèrent de Moscou. En Pologne, le syndicat Solidarnosc de Lech Walesa remporte les élections libres de 1989. En Tchécoslovaquie, la « révolution de velours » porte Vaclav Havel au pouvoir sans effusion de sang.

En Hongrie, le multipartisme est instauré et la frontière avec l’Autriche est ouverte. La Roumanie vit une transition plus sanglante : le dictateur Ceausescu est renversé et exécuté.

Partout, la vague démocratique est irrésistible. Moscou, affaibli, ne peut plus imposer sa volonté. L’effet domino se propage à toute l’Europe centrale.

La fin de l’Union soviétique

Les derniers soubresauts d’un empire

Malgré les bouleversements en Europe de l’Est, Gorbatchev tente encore de sauver l’URSS. Il propose une nouvelle union fondée sur le volontariat, mais les républiques soviétiques veulent aller plus loin. La Russie, l’Ukraine et la Biélorussie annoncent leur indépendance fin 1991.

En août 1991, un coup d’État de conservateurs à Moscou tente de renverser Gorbatchev. La résistance de Boris Eltsine, qui harangue la foule debout sur un char, marque les esprits. L’échec du putsch achève de discréditer le Parti communiste.

La démission de Gorbatchev et l’émergence de la Russie

Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission en direct à la télévision. Ce geste symbolise la disparition officielle de l’URSS. Quinze nouvelles républiques voient le jour, dont la Russie, l’Ukraine et les États baltes.

Le monde entre alors dans une nouvelle ère post-Guerre froide. Les États-Unis deviennent la seule superpuissance. La Russie, affaiblie, entame une transition difficile vers une économie de marché.