Un passé qui ne s’efface pas

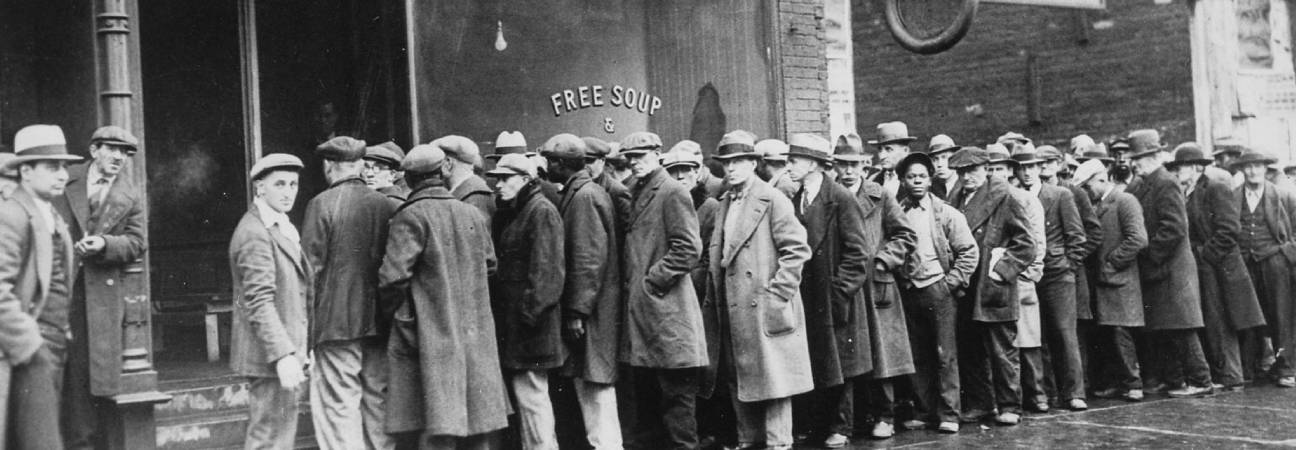

En Espagne, le devoir de mémoire est une question brûlante. Après la fin du franquisme en 1975, le pays choisit d’entrer dans la démocratie en laissant de côté les crimes et abus du passé. La « Ley de Amnistía » de 1977 permet à d’anciens responsables franquistes d’échapper à toute poursuite judiciaire. Ce choix politique, surnommé « Pacte de l’Oubli », visait à construire la paix et à favoriser la transition démocratique. Mais les blessures de la guerre civile et de la dictature n’ont jamais vraiment guéri.

Derriere cette volonté d’oublier, des milliers de familles attendent encore justice. Les victimes de la répression franquiste, les disparus enterrés dans des fosses communes et les enfants volés au régime restent au cœur des revendications contemporaines.

La transition démocratique et le pacte de l’oubli

Le choix de ne pas regarder en arrière

La mort de Franco ouvre une page incertaine pour l’Espagne. Pour éviter de nouvelles tensions, le gouvernement de Adolfo Suárez met en place une stratégie claire : réconcilier les camps sans rechercher les responsabilités. C’est dans ce contexte que naît la Ley de Amnistía.

Cette loi absout non seulement les crimes politiques commis sous Franco, mais aussi ceux des opposants. En quelques mois, l’Espagne change de régime sans effusion de sang, mais au prix d’une profonde blessure collective : l’absence de reconnaissance officielle des victimes.

Une mémoire étouffée

Avec le « Pacte de l’Oubli », les symboles franquistes restent présents dans l’espace public. Des statues de Franco, des noms de rues à la gloire des généraux du régime et des lieux officiels honorent toujours la dictature. Pendant des décennies, parler du franquisme en termes critiques reste tabou. Les familles des victimes se taisent, faute de reconnaissance.

Le renouveau du devoir de mémoire

La loi sur la mémoire historique de 2007

Avec l’élection de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, l’Espagne amorce un virage. La Ley de Memoria Histórica, adoptée en 2007, vise à corriger cet oubli institutionnalisé. Elle prévoit :

- Le retrait des symboles franquistes de l’espace public

- L’exhumation des fosses communes

- La reconnaissance officielle des victimes de la guerre civile et de la dictature

- Des indemnisations pour les familles

Cette loi est un premier pas important, mais elle reste limitée : elle n’autorise pas les poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes franquistes.

Une loi controversée

Le Parti Populaire, principal parti de droite, s’oppose à cette loi. Il affirme qu’elle rouvre des blessures inutiles et divise la société. Sur le terrain, de nombreuses municipalités refusent d’appliquer les mesures de retrait des symboles franquistes. L’absence de sanctions pour les contrevenants limite l’efficacité de la loi.

Les enjeux du devoir de mémoire aujourd’hui

L’élan impulsé par Pedro Sánchez

Sous la présidence de Pedro Sánchez, le gouvernement adopte en 2022 la Ley de Memoria Democrática. Cette nouvelle loi va plus loin que celle de 2007. Ses objectifs sont clairs :

- Identifier les victimes des fosses communes par des analyses ADN

- Annuler les condamnations politiques du franquisme

- Faire du Valle de los Caídos un mémorial aux victimes

- Pénaliser la glorification du franquisme

Le transfert de la dépouille de Franco du mausolée à un cimetière privé marque symboliquement la fin d’une époque où le dictateur était encore honoré publiquement.

Les familles en quête de justice

Plus de 100 000 personnes sont encore portées disparues. Beaucoup d’Espagnols, comme Carmen qui a retrouvé son grand-oncle grâce à une fouille récente, attendent de pouvoir faire leur deuil dignement. Les fosses communes parsèment toujours le territoire espagnol, souvent sans étude officielle ni commémoration.

La création d’une banque nationale d’ADN permet aux familles d’espérer retrouver les restes de leurs proches, mais les moyens financiers et politiques restent insuffisants.

Les débats persistants autour de la mémoire

Une société divisée

Loin de faire consensus, le devoir de mémoire divise encore. Une partie de la population considère qu’il est nécessaire de « tourner la page » pour aller de l’avant. Une autre insiste sur le besoin de justice pour construire une démocratie solide.

Un sondage de 2007 révèle que 54 % des Espagnols pensent que « deux Espagne » s’affrontent encore : celle du souvenir et celle de l’oubli. Ce clivage se retrouve au Parlement comme dans les familles.

Le poids de l’extrême droite

La montée de partis comme Vox, ouvertement nostalgique de l’époque franquiste, montre que la question mémorielle reste explosive. Vox dénonce la « loi sectaire » de mémoire démocratique et promet, s’il arrive au pouvoir, d’abroger toutes les mesures de réparation.

La difficulté à appliquer les lois

Malgré les lois de 2007 et 2022, l’application locale reste très inégale. Certaines communes n’ont pas changé les noms de rues franquistes. D’autres n’ont pas entamé les fouilles prévues. Faute de volonté politique, le devoir de mémoire se heurte à de nombreux blocages.

Les nouvelles formes de mémoire

Le rôle des associations citoyennes

Des associations comme Memoria y Dignidad se battent pour faire avancer les recherches et obtenir justice. Elles organisent des fouilles, publient des cartes des fosses communes et accompagnent les familles dans leurs démarches.

Le travail de mémoire passe aussi par des initiatives culturelles : documentaires, expositions, journées de commémoration. Le documentaire « El Silencio de Otros » a ainsi permis de sensibiliser l’opinion publique à la lutte des victimes.

La transmission aux jeunes générations

Aujourd’hui, le risque de desmémoria (perte de mémoire collective) inquiète. Beaucoup de jeunes Espagnols ignorent l’histoire de la guerre civile et du franquisme. Certains programmes scolaires abordent encore peu ces sujets sensibles.

Pourtant, transmettre cette histoire est essentiel pour comprendre les tensions politiques actuelles et préserver la démocratie. L’Espagne doit relever le défi de regarder son passé en face sans le transformer en instrument de division.

Les défis à venir

L’Espagne avance, mais le chemin reste semé d’embûches. L’identification des disparus, la reconnaissance des victimes, la pacification de la mémoire collective sont autant d’étapes indispensables pour construire un avenir apaisé.

La « Ley de Memoria Democrática » a posé les bases d’un nouveau rapport au passé. Reste à voir si les prochaines générations sauront transformer cette histoire douloureuse en un levier de cohésion plutôt qu’en une source éternelle de conflits.