La guerre d’Indochine (1946-1954)

Une colonie en ébullition

L’Indochine française, constituée du Vietnam, du Laos et du Cambodge, est sous domination coloniale depuis le XIXème siècle. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse la région. Le Japon chasse les Français et s’installe dans la péninsule. À la fin du conflit, le Vietminh dirigé par Ho Chi Minh proclame l’indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. La France refuse de l’accepter.

Une guerre de décolonisation

La guerre commence en décembre 1946 avec une grande offensive du Vietminh. Les Français, qui pensaient pouvoir reprendre la main, se retrouvent face à une guérilla mobile et efficace. Le Vietminh, bien implanté dans les campagnes, mène une guerre d’usure contre une armée française mal préparée à ce type de conflit.

L’internationalisation du conflit

En 1949, la Chine devient communiste. Elle apporte un soutien logistique et militaire au Vietminh. La France, elle, s’appuie de plus en plus sur les États-Unis, inquiets de voir l’Asie tomber dans l’escarcelle communiste. La guerre devient un terrain d’affrontement indirect entre les deux blocs de la guerre froide.

Dien Bien Phu, le tournant

En 1954, les Français installent une base à Dien Bien Phu, pensant y piéger le Vietminh. Mais c’est l’inverse qui se produit. Les troupes de Giap, stratège militaire du Nord, encerclent et bombardent le camp français. Le 7 mai, la défaite est totale. C’est la fin de l’époque coloniale en Asie pour la France.

Les accords de Genève

Signés en juillet 1954, ils marquent la fin de la guerre d’Indochine. Le Vietnam est temporairement divisé en deux au niveau du 17ème parallèle : au Nord, Ho Chi Minh fonde la République démocratique du Vietnam, au Sud, un gouvernement pro-occidental est mis en place. Des élections doivent être organisées en 1956 pour réunifier le pays. Elles n’auront jamais lieu.

La guerre du Vietnam (1955-1975)

Une dictature soutenue par les États-Unis

Au Sud, Ngo Dinh Diem prend le pouvoir. Catholique et anticommuniste, il installe un régime autoritaire, soutenu par Washington. Les États-Unis, qui refusent l’organisation d’élections, craignent une victoire communiste. Diem réprime violemment ses opposants, ce qui renforce l’impopularité de son régime.

Le développement de la résistance communiste

Dès 1959, les partisans du Nord créent le Việt Cong, groupe armé actif dans les campagnes du Sud. Soutenus par la République démocratique du Vietnam, ils mènent des opérations de guérilla et empruntent la piste Ho Chi Minh, un réseau logistique traversant le Laos et le Cambodge, pour acheminer hommes et matériels.

L’engagement massif des Américains

L’incident du golfe du Tonkin en août 1964 sert de prétexte au président Johnson pour faire voter une résolution l’autorisant à intervenir militairement. En 1965, les bombardements du Nord commencent, et des centaines de milliers de soldats américains sont envoyés sur le terrain. Les méthodes employées (napalm, défoliants, exécutions sommaires) provoquent de nombreuses pertes civiles.

Un conflit asymétrique

Les forces américaines sont redoutables, mais face à une guérilla très mobile, elles ont du mal à obtenir des victoires décisives. Le terrain tropical difficile, la piste Ho Chi Minh impossible à couper, et le soutien populaire au Viet Cong rendent la guerre à la fois interminable et impopulaire.

L’offensive du Têt et le tournant de 1968

Le 30 janvier 1968, pendant le Nouvel An vietnamien (Têt), le Nord lance une attaque massive sur tout le Sud. Même si militairement elle est repoussée, cette offensive détruit l’idée que la victoire est proche. Elle choque l’opinion américaine, déjà très critique face à une guerre longue, coûteuse et sanglante.

La guerre des images

Pour la première fois, une guerre est diffusée en direct à la télévision. Les images de villages bombardés, d’enfants brûlés au napalm, de soldats traumatisés et de civils massacres créent une vague de protestation mondiale. Aux États-Unis, des manifestations massives s’organisent, notamment dans les universités.

La stratégie de retrait

Élu en 1968, Richard Nixon prône la « vietnamisation » du conflit : retrait progressif des troupes américaines et formation d’une armée sud-vietnamienne autonome. Mais les bombardements se poursuivent, y compris sur le Cambodge et le Laos, ce qui entraîne de nouveaux foyers de tensions.

L’effondrement final

Les accords de paix de Paris sont signés en 1973. Les États-Unis se retirent, mais continuent de financer le Sud. Deux ans plus tard, en avril 1975, Saïgon tombe aux mains du Nord. Le Vietnam est réunifié sous le régime communiste, mettant fin à 30 ans de guerre.

Un conflit mondial aux conséquences profondes

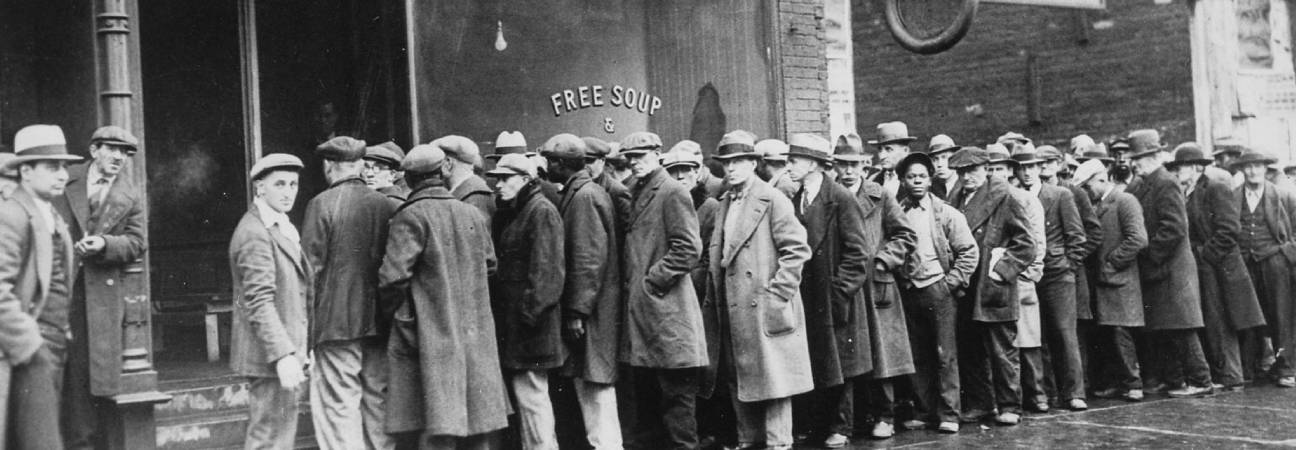

Un bilan humain terrible

Les guerres d’Indochine et du Vietnam ont fait plus de 4 millions de morts, dont 58 000 soldats américains et des millions de civils vietnamiens. Le pays est dévasté : déforestation massive, villes en ruines, terres contaminées.

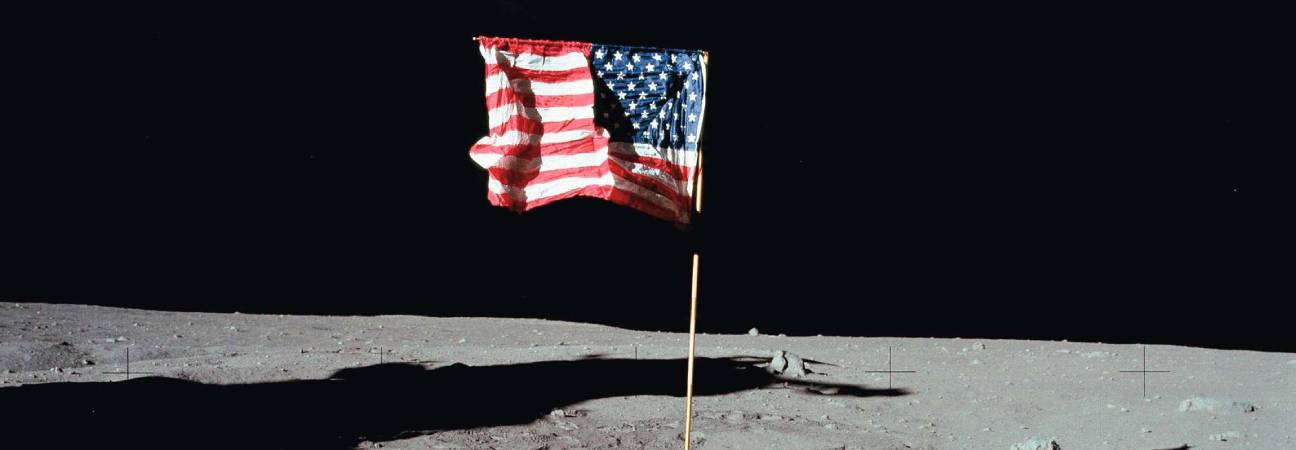

Une image américaine ternie

Les États-Unis, présentés comme les défenseurs de la liberté, apparaissent comme un empire violent et déshumanisant. Le pays sort affaibli diplomatiquement et psychologiquement de cette guerre perdue. La défaite laisse place à un traumatisme profond, nourri par le retour de soldats marqués et la méfiance envers les institutions.

Une guerre culturelle

La guerre du Vietnam marque aussi la culture populaire. Films, chansons, romans et documentaires s’emparent du sujet : Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Platoon deviennent emblématiques. Ils dénoncent l’absurdité et la cruauté d’une guerre que personne ne comprend vraiment.

Le Vietnam aujourd’hui

Après 1975, le Vietnam souffre de la guerre, de l’isolement international et de tensions avec la Chine. Mais à partir des années 1980, le pays s’ouvre peu à peu à l’économie de marché tout en maintenant un régime communiste. Aujourd’hui, il est l’un des pays d’Asie les plus dynamiques économiquement.

Les guerres d’Indochine et du Vietnam restent des symboles puissants de la résistance, de la décolonisation et des limites de l’intervention militaire étrangère.