Pourquoi Kant change la donne

La plupart des morales anciennes évaluent l’action par ses conséquences. Kant rompt avec cette approche. Une action n’est morale que si elle est accomplie par devoir, c’est-à-dire par respect pour la loi morale, et non parce qu’elle m’arrange, m’attire ou me fait bien paraître.

Agir « par devoir » vs « conformément au devoir »

- Agir par devoir : je fais ce que la loi morale commande, par respect pour la loi. C’est l’expression d’une volonté bonne, autonome et rationnelle.

- Agir conformément au devoir : j’accomplis le bon geste, mais pour une autre raison (peur, intérêt, habitude). L’acte est légalement correct, mais pas moralement pur.

Exemple rapide : donner à une association pour être bien vu est conforme au devoir ; donner parce que c’est juste, c’est par devoir.

Les trois types d’impératifs

Impératif hypothétique

Forme « si… alors… » : si tu veux réussir l’examen, alors révise. Il dépend d’un but personnel. Utile, mais pas moral par principe.

Impératif assertorique

Il vise des fins généralement partagées (par exemple, être en bonne santé). Plus objectif qu’un souhait personnel, mais pas encore universel au sens strict.

Impératif catégorique

Obligation inconditionnelle : il s’applique à toute volonté rationnelle, indépendamment des intérêts. Deux formulations clés structurent la morale kantienne :

« Agis uniquement d’après la maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. »

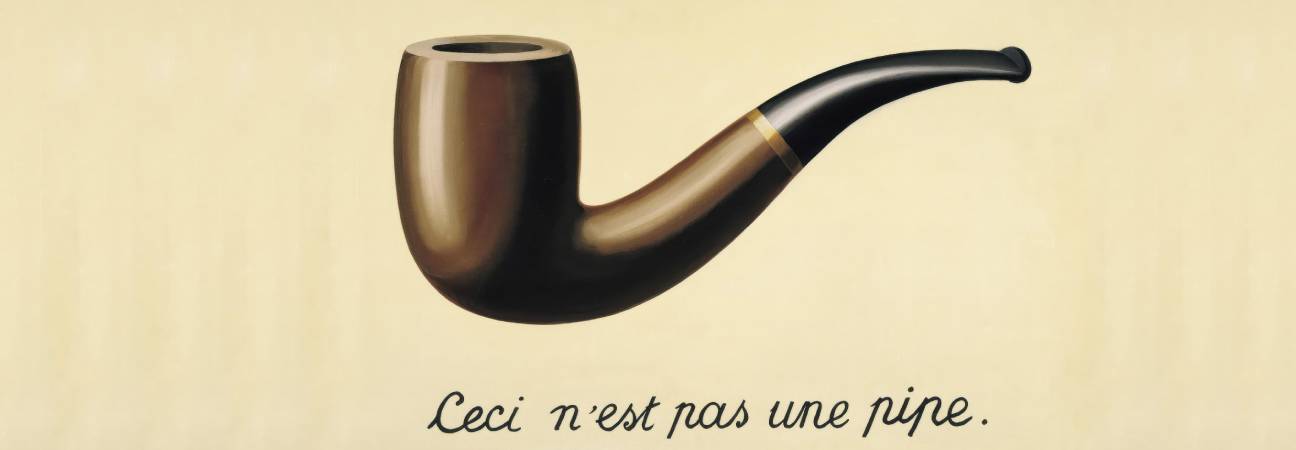

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. »

La première formule teste l’universalisation ; la seconde protège la dignité humaine et l’autonomie de chacun.

Tester une maxime : mode d’emploi

Une maxime est le principe subjectif de ton action : « Dans telle situation, je ferai X pour telle raison ». L’impératif catégorique demande de vérifier si ta maxime peut devenir une règle universelle sans contradiction ni atteinte à la dignité.

Étape 1 : formuler ta maxime

Exemple : « Quand je suis en retard, je mens pour éviter des ennuis. »

Étape 2 : universaliser

Que se passe-t-il si tout le monde fait cela ? Si le mensonge devient normal, la confiance disparaît et la parole perd sa fonction. La maxime se contredit : mentir n’atteint son but que si la plupart disent vrai.

Étape 3 : vérifier la dignité

Le mensonge instrumentalise autrui : l’autre devient un moyen pour mon confort. Or la dignité exige de traiter chacun comme une fin en soi.

Résultat

La maxime « mentir pour s’arranger » échoue au test d’universalisation et viole la dignité. Elle est donc immorale au sens kantien.

Ce que la morale kantienne exige concrètement

- Clarté des raisons d’agir : identifie la maxime réelle de ton geste.

- Autonomie : agir parce que c’est juste, pas par pression sociale ou par peur.

- Respect inconditionnel d’autrui : pas d’usage « simplement comme moyen ».

- Universalité : accepte que la règle que tu suis vaille pour tous.

Exemples rapides pour s’entraîner

Promesse mensongère

« Promettre pour obtenir un prêt que je ne rembourserai pas ». Si tout le monde fait pareil, la promesse n’a plus de sens. Contradiction logique : la pratique s’auto-détruit. Immoral.

Triche à l’examen

« Tricher quand c’est rentable ». Universalise : si la triche devient la règle, le diplôme perd toute valeur, l’évaluation s’effondre. On détruit la condition même du gain recherché. Immoral.

Aider par intérêt

« Aider un ami pour qu’il me rende service plus tard ». L’acte est conforme au devoir (tu aides), mais la raison n’est pas le devoir : pas de mérite moral. Kant valorise l’aide faite par devoir.

Pourquoi le devoir n’est pas du moralisme

Chez Kant, obéir à la loi morale, c’est être véritablement libre. Suivre l’impératif catégorique, c’est se donner à soi-même une règle que la raison pratique reconnaît comme valable pour tous. La liberté n’est pas « faire ce que je veux », mais « vouloir ce qui peut valoir pour tous ». Cette idée fonde l’autonomie et explique la force de notions comme responsabilité et respect.

Et les critiques ?

Des philosophes ont contesté la rigidité apparente de l’impératif catégorique (cas limites : protéger une vie en mentant, conflits de devoirs). Ces débats montrent surtout la portée du modèle : il oblige à clarifier les maximes, à vérifier l’universalisabilité et à ne jamais sacrifier la dignité d’autrui. Même quand on discute ses applications, la boussole reste précieuse.

À retenir

- La morale kantienne juge l’intention, pas l’issue.

- L’impératif catégorique teste l’universalisation d’une maxime.

- La dignité humaine interdit de traiter l’autre « simplement comme un moyen ».

- Agir par devoir ≠ agir seulement « conformément au devoir ».