Un goulot d’étranglement aux portes de l’extinction

Les chercheurs parlent de goulot d’étranglement démographique pour désigner cette période où la population mondiale a chuté brutalement. Selon une étude publiée en 2023 dans la revue Science, nos ancêtres sont passés d’environ 100 000 individus à seulement 1 280 sur une période de 117 000 ans. Autrement dit, 98,7 % des humains de l’époque ont disparu.

À titre de comparaison, c’est comme si la population actuelle de la France (environ 68 millions d’habitants) était réduite à la taille d’une petite ville de province.

Comment les scientifiques ont découvert ce phénomène

Impossible de compter directement les humains disparus il y a près d’un million d’années : les fossiles de cette époque sont très rares. Pour comprendre ce qui s’est passé, les chercheurs ont étudié l’ADN de plus de 3 150 humains actuels, issus de dix populations africaines et quarante non africaines.

Grâce à un nouvel outil appelé FitCoal (pour fast infinitesimal time coalescent process), ils ont pu remonter dans le temps et reconstituer la taille des populations passées. Cette méthode consiste à analyser la diversité des séquences génétiques actuelles pour en déduire le nombre d’individus dont elles proviennent.

« Nos ancêtres ont connu un goulot d’étranglement si grave qu’ils ont été confrontés à un risque élevé d’extinction », explique Wangjie Hu, chercheur au Mont Sinaï à New York.

Le rôle du climat dans cette quasi-disparition

Les chercheurs estiment que ce cataclysme démographique coïncide avec la transition du milieu du Pléistocène, entre 1,25 et 0,7 million d’années. À cette époque, les cycles glaciaires et interglaciaires sont devenus plus longs et plus intenses. Résultat : refroidissement global, sécheresses prolongées et disparition de nombreuses espèces animales, sources de nourriture pour les humains.

Ces conditions hostiles auraient provoqué famines, conflits et isolement géographique de petits groupes d’hominidés. Avec une telle pression, la survie de notre lignée relevait presque du miracle.

Un impact sur notre génome

Ce goulot d’étranglement n’a pas seulement réduit le nombre d’individus. Il aurait aussi façonné notre génome. À cette époque, un événement clé s’est produit : la fusion de deux chromosomes pour former l’actuel chromosome 2. Alors que les grands singes possèdent 24 paires de chromosomes, nous n’en avons que 23.

Cette fusion aurait contribué à différencier l’Homo sapiens des autres hominidés, comme les Néandertaliens et les Dénisoviens, avec lesquels nous partageons pourtant ce changement génétique. Cela laisse penser que la mutation s’est produite avant la séparation de nos lignées.

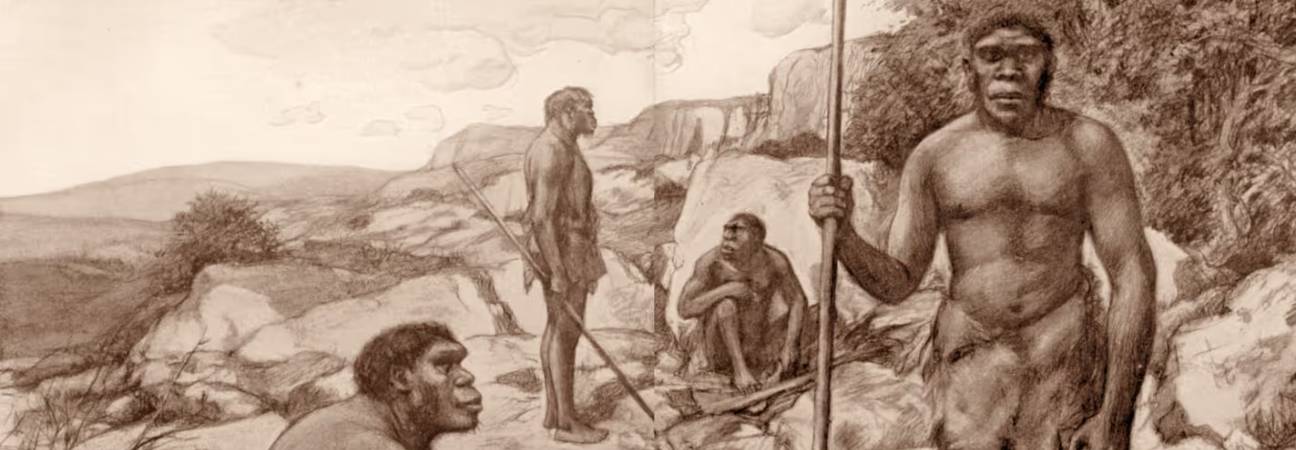

Des ancêtres au bord du gouffre

Pendant près de 117 000 ans, la population humaine est restée extrêmement faible. Imaginez : une planète immense peuplée de groupes isolés de quelques centaines d’individus, vulnérables à chaque sécheresse, chaque épidémie, chaque catastrophe naturelle.

Chris Stringer, paléoanthropologue au Muséum d’histoire naturelle de Londres, souligne le caractère exceptionnel de cette survie : « Pour une population de cette taille, il suffit d’un seul événement climatique ou d’une épidémie pour que tout disparaisse. »

Quand la situation s’est améliorée

Heureusement, autour de 813 000 ans avant notre ère, les conditions se sont adoucies. Le climat est devenu plus favorable et nos ancêtres ont probablement maîtrisé le feu. Ces deux facteurs ont ouvert la voie à une expansion démographique, permettant à l’humanité de se relever.

Une histoire inscrite dans nos gènes

Cette étude éclaire aussi un mystère longtemps débattu : le manque de fossiles humains entre 950 000 et 650 000 ans. Si la population mondiale se comptait en milliers d’individus, il est logique que leurs traces soient rarissimes.

En reconstituant cette période obscure, les chercheurs nous rappellent que nous descendons tous d’un petit groupe de survivants, dont la résilience a permis à l’humanité d’exister aujourd’hui.

Tableau récapitulatif du goulot d’étranglement

| Période | Taille estimée de la population | Durée | Facteurs principaux |

|---|---|---|---|

| Avant 930 000 ans | Environ 100 000 individus | — | Population stable |

| 930 000 – 813 000 ans | Environ 1 280 individus | 117 000 ans | Climat glaciaire, sécheresses, famines |

| Après 813 000 ans | Expansion progressive | — | Climat plus doux, maîtrise du feu |

Pourquoi cette découverte nous concerne encore aujourd’hui

Comprendre que l’humanité a frôlé l’extinction il y a près d’un million d’années n’est pas qu’une curiosité historique. Cela nous rappelle notre fragilité face aux changements climatiques. Les mêmes phénomènes naturels qui ont décimé nos ancêtres continuent d’influencer notre avenir.

Pour un public jeune, cette histoire résonne comme un avertissement : si l’humanité a survécu grâce à la solidarité et à l’adaptation, il en sera de même pour affronter les défis du XXIe siècle, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou de la perte de biodiversité.

Un mystère encore en partie non résolu

Beaucoup de questions demeurent : où vivaient exactement ces 1 280 individus ? Comment se sont-ils organisés ? Quel rôle a joué la sélection naturelle dans le développement de leur cerveau ?

Les scientifiques poursuivent leurs recherches, en croisant données génétiques, archives fossiles et climatologie. Chaque nouvelle découverte nous rapproche d’un tableau plus complet de l’évolution humaine.