Ce que dit l’étude, sans blabla

Les chercheurs ont comparé la longueur du premier métacarpien (MC1, le pouce) à celle des autres doigts chez 95 espèces de primates. Résultat : les espèces avec un pouce relativement long ont aussi un cerveau plus volumineux. Le lien est particulièrement net avec le néocortex, la zone du cerveau associée à la planification, au langage et aux compétences motrices fines.

Chez les hominines (nos ancêtres et nous), le pouce est globalement plus long que chez les autres primates. Mais l’étude montre que nous suivons surtout une tendance générale observée chez tous les primates : plus de déxtérité manuelle va de pair avec un cerveau plus coûteux et sophistiqué.

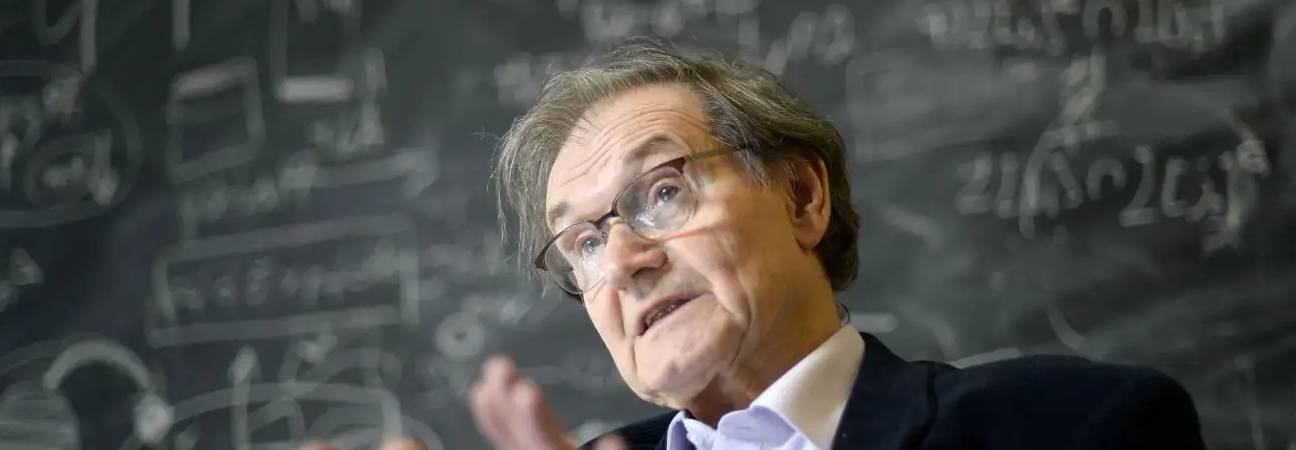

« À mesure que nos ancêtres s’amélioraient dans la saisie et la manipulation d’objets, leur cerveau a dû se développer pour maîtriser ces nouvelles compétences. Ces capacités ont été perfectionnées au fil de millions d’années d’évolution cérébrale. »

— Dr Joanna Baker, autrice principale

Pourquoi le pouce importe (vraiment)

Notre pouce opposable permet la prise de précision (tenir un stylo, pincer une carte mémoire, attacher un bouton). Cette dextérité demande un contrôle sensorimoteur fin : vision, planification du geste, coordination. L’étude défend l’idée d’une coévolution : des mains capables de manipulations complexes imposent des coûts neuronaux supplémentaires… et réciproquement, un cerveau plus développé permet d’exploiter ce potentiel manuel.

Point important : les auteurs ne trouvent pas d’association avec le cervelet dans leur échantillon, mais bien avec le néocortex. Cela renforce l’hypothèse que les régions frontales, motrices et pariétales jouent un rôle clé dans la dextérité fine.

Ce que ça ne veut pas dire pour vous

Avant de sortir un mètre ruban : l’étude porte sur des espèces, pas sur des individus pris isolément. Elle établit une corrélation évolutive, pas un test de QI instantané. Autrement dit :

- Un pouce long n’est pas une garantie d’intelligence supérieure chez une personne.

- Un pouce court n’implique pas un manque de capacités cognitives.

- Des tonnes de facteurs (génétique, éducation, santé, environnement, pratiques) influencent les performances cognitives et la dextérité.

Les auteurs le disent eux-mêmes : la longueur du pouce ne suffit pas à prouver l’usage d’outils dans le passé, ni à résumer la dextérité. D’autres éléments de la main (morphologie des autres doigts, muscles, articulations, cinématique) comptent aussi beaucoup.

Comment les scientifiques ont procédé

Les données combinent des mesures osseuses (métacarpiens), des estimations de volumes cérébraux et des modèles phylogénétiques bayésiens qui tiennent compte des liens de parenté entre espèces. Ils ont testé leur résultat sous plusieurs angles :

- En retirant les hominines du modèle : le lien pouce–cerveau reste significatif chez les autres primates.

- En intégrant l’usage d’outils documenté chez certaines espèces : pas d’effet spécifique détecté.

- En regardant des régions cérébrales séparément : signal fort du néocortex, pas de signal fiable pour le cervelet dans l’échantillon disponible.

Pouce et intelligence : à quoi ça sert de le savoir ?

Pour la culture scientifique : cela illustre que l’intelligence n’est pas seulement une histoire de « cerveau qui grossit », mais un phénomène incarné : le corps et le cerveau évoluent en tandem en réponse aux défis du quotidien (fabriquer, saisir, transformer des objets). Pour l’éducation et la santé : cultiver la dextérité fine (musique, sports de précision, artisanat, codage robotique) peut nourrir des réseaux cérébraux utiles à d’autres tâches (planification, attention, coordination).

Pour aller plus loin (et éviter les raccourcis)

Si ce type de résultat vous passionne, retenez trois principes :

- Corrélation ≠ causalité individuelle : un signal évolutif n’est pas un test perso.

- Multifactoriel : la dextérité dépend de la forme de la main, des muscles, de l’entraînement, de la vision, etc.

- Plasticité : le cerveau s’adapte. La pratique régulière de gestes fins peut remodeler certains circuits au fil du temps.