Les différentes branches du métier de scientifique

Le terme « scientifique » englobe de nombreux métiers qui se répartissent principalement en deux grandes catégories : la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

- La recherche fondamentale : elle vise à élargir les connaissances théoriques sur des phénomènes naturels ou des concepts scientifiques. Ces chercheurs travaillent dans des organismes publics tels que le CNRS ou les universités, avec pour objectif principal de formuler et valider des hypothèses, sans nécessairement viser une application immédiate.

- La recherche appliquée : ici, les découvertes scientifiques sont utilisées pour développer des produits ou des procédés innovants. Ces scientifiques collaborent souvent avec des entreprises privées dans des secteurs comme la santé, l’industrie ou les technologies.

Les enseignants-chercheurs jouent un rôle clé dans la transmission et la production de savoirs. Ils allient la recherche académique et l’enseignement à l’université. Cette profession se décline en deux grades principaux :

- Maître de conférences : accessible après un doctorat, ce poste est souvent la première étape de la carrière universitaire.

- Professeur d’université : ce grade nécessite une habilitation à diriger des recherches (HDR) et plusieurs années d’expérience en tant que maître de conférences.

Les étapes d’une formation scientifique

Pour devenir scientifique, un parcours académique rigoureux est indispensable. Voici les étapes typiques pour atteindre cet objectif.

La licence (bac+3)

Première étape après le baccalauréat, la licence permet d’acquérir les bases dans des disciplines variées : biologie, physique, chimie, mathématiques, ou encore sciences humaines pour les sciences sociales.

Le master (bac+5)

Le master offre une spécialisation plus poussée. Les étudiants choisissent généralement entre un master recherche, qui mène vers le doctorat, ou un master professionnel, orienté vers l’insertion directe dans le monde du travail.

Le doctorat (bac+8)

Le doctorat est l’étape incontournable pour accéder à des postes de chercheur ou d’enseignant-chercheur. Ce diplôme repose sur la rédaction et la soutenance d’une thèse, fruit de plusieurs années de recherche sous la supervision d’un directeur de thèse. Les doctorants participent également à des projets collaboratifs et publient leurs résultats dans des revues scientifiques.

Le post-doctorat (optionnel)

Après le doctorat, certains scientifiques poursuivent avec un post-doctorat, une expérience de recherche de 1 à 3 ans qui permet d’affiner leur expertise et de renforcer leur réseau professionnel.

Les écoles spécialisées

Outre les universités, certaines écoles d’ingénieurs ou grandes écoles permettent de se former aux métiers scientifiques. Ces établissements offrent des cursus orientés vers des domaines spécifiques comme l’agronomie, les nanotechnologies ou l’intelligence artificielle.

Les compétences indispensables pour réussir

Un scientifique doit posséder des compétences variées, adaptées à son domaine de spécialisation.

- Curiosité intellectuelle et rigueur : explorer de nouvelles idées tout en respectant les protocoles scientifiques.

- Compétences analytiques : capacité à interpréter des données complexes.

- Esprit critique : remise en question des hypothèses pour aboutir à des résultats fiables.

- Compétences en communication : rédaction d’articles scientifiques, présentations lors de colloques.

- Maîtrise de l’anglais : essentielle pour publier et collaborer au niveau international.

Le financement des études scientifiques

La recherche peut être coûteuse, mais plusieurs dispositifs permettent de financer une thèse :

- Contrats doctoraux : financés par les universités ou organismes publics.

- Conventions CIFRE : collaboration entre une entreprise et un doctorant.

- Bourses et subventions : proposées par des fondations, associations ou instituts de recherche.

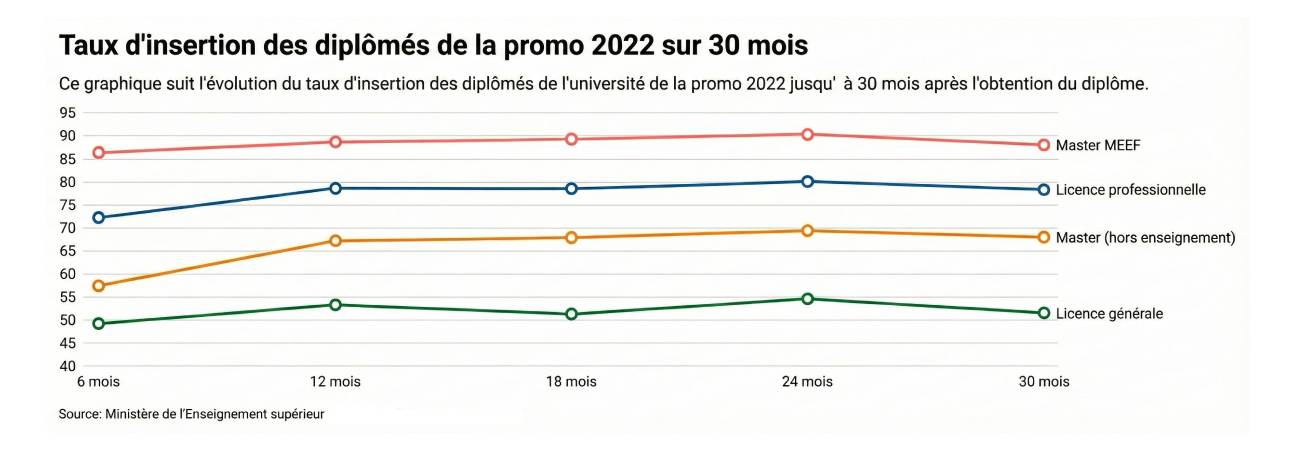

Les débouchés et évolutions de carrière

Une fois diplômé, un scientifique peut travailler dans divers secteurs.

- Recherche publique : universités, CNRS, INSERM, etc.

- Recherche privée : laboratoires pharmaceutiques, entreprises de haute technologie.

- Enseignement : professeur en collège, lycée ou université.

- Consulting scientifique : expertise pour des entreprises ou organismes gouvernementaux.

Les perspectives d’évolution incluent des postes de direction de recherche ou la création de laboratoires innovants.

Le salaire d’un scientifique

Les rémunérations varient en fonction du secteur (public ou privé) et du niveau d’expérience.

- Maître de conférences : salaire débutant à 2 200 euros bruts par mois.

- Professeur d’université : jusqu’à 5 000 euros bruts mensuels pour les échelons supérieurs.

- Chercheur en entreprise : rémunérations plus élevées selon les responsabilités et la taille de l’entreprise.

Les spécialités scientifiques

Les scientifiques peuvent se spécialiser dans des domaines variés :

- Sciences exactes : physique, chimie, mathématiques.

- Sciences de la vie : biologie, génétique, écologie.

- Sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, économie.

- Sciences technologiques : informatique, robotique, ingénierie.

La spécialité choisie dépend des affinités personnelles, mais également des opportunités professionnelles dans le domaine.

Comment se démarquer dans ce milieu compétitif ?

Avec un nombre limité de postes dans certains secteurs, il est crucial de se démarquer :

- Publications scientifiques : gage de crédibilité dans la communauté académique.

- Réseautage : participation à des colloques et séminaires.

- Compétences interdisciplinaires : intégrer des savoirs de plusieurs domaines pour innover.

Les sciences offrent une carrière enrichissante pour les esprits curieux et déterminés. Bien que le chemin soit exigeant, il ouvre des perspectives variées et passionnantes, alliant exploration intellectuelle et impact concret.

Lire aussi : qui sont les influenceurs des sciences et de l’éducation ?