La conscience de soi et le besoin de reconnaissance

Nous sommes des êtres conscients, capables de nous percevoir comme des entités distinctes, dotées de volonté et de pensée propre. Pourtant, Hegel affirme que cette conscience de soi n’existe pas de manière isolée. Elle a besoin d’être reconnue par une autre conscience pour s’accomplir pleinement. Cette idée est au cœur de la Phénoménologie de l’esprit, où Hegel décrit la lutte à mort des consciences, un affrontement essentiel dans la quête de reconnaissance.

Le contexte de la lutte des consciences

Dans son ouvrage, Hegel décrit le cheminement de la conscience, qui passe par plusieurs étapes avant d’atteindre la vérité du savoir absolu. La conscience commence par percevoir les objets extérieurs, puis comprend que sa propre existence est également objet de perception. Elle découvre alors qu’elle est conscience de soi, c’est-à-dire qu’elle se sait pensante et existante.

Cependant, cette conscience de soi reste incomplète tant qu’elle n’est pas reconnue par une autre conscience de soi. Pour y parvenir, elle doit affronter une autre conscience dans une lutte existentielle, qui se traduit par un combat à mort symbolique.

Pourquoi la lutte est-elle à mort ?

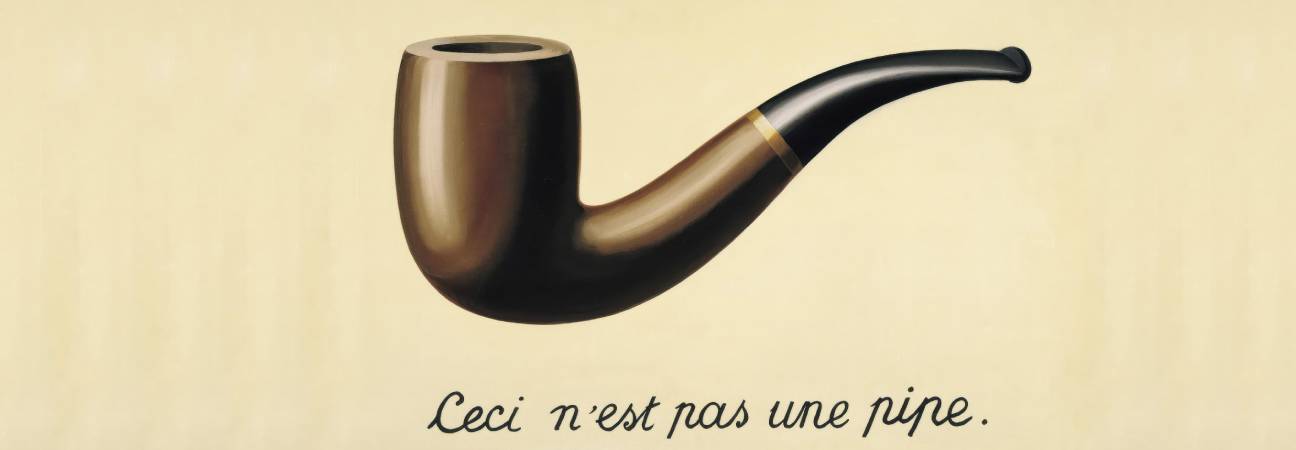

La reconnaissance d’une conscience par une autre n’est pas un simple accord mutuel. Elle repose sur une confrontation extrême, où chaque conscience cherche à imposer son existence et sa supériorité. Selon Hegel, être reconnu comme conscience libre suppose de prouver que l’on ne se limite pas à un simple corps vivant, mais que l’on est avant tout une volonté indépendante.

Ainsi, la lutte met en jeu l’existence même des individus. Chacun doit être prêt à risquer sa vie pour affirmer sa liberté et son statut de conscience autonome. Ce combat est donc une confrontation où chacun défie l’autre jusqu’à une issue inévitable : la mort ou la soumission.

La dialectique du maître et de l’esclave

La lutte ne se termine pas toujours par la destruction réciproque. L’une des consciences peut renoncer à la lutte, préférant la vie à la mort. Celle qui a accepté la soumission devient esclave, tandis que l’autre devient maître.

- Le maître : Il est celui qui a refusé de céder, qui a accepté de risquer sa vie et a été reconnu comme tel.

- L’esclave : Il a cédé à la peur de la mort et se soumet au maître en reconnaissant sa supériorité.

Ce rapport de domination semble d’abord favorable au maître, qui obtient une reconnaissance et peut jouir du travail de l’esclave. Pourtant, cette situation est paradoxale.

La réhabilitation de l’esclave

Si l’esclave est soumis, il n’en reste pas moins acteur du processus dialectique. En travaillant sous l’autorité du maître, il transforme le monde et se transforme lui-même. Le travail devient pour lui un moyen d’émancipation, car il lui permet de maîtriser la nature et d’affirmer son humanité. En ce sens, c’est l’esclave qui progresse, tandis que le maître reste figé dans sa position de domination.

L’esclave finit par prendre conscience de son rôle essentiel dans la production du monde et comprend que le maître dépend de lui. Ce renversement prépare l’étape suivante du processus hégélien : la remise en cause du pouvoir du maître et l’affirmation progressive de l’autonomie de l’esclave.

La reconnaissance mutuelle comme idéal

La lutte à mort et la dialectique du maître et de l’esclave montrent que la reconnaissance ne peut pas être imposée par la force. La vraie reconnaissance doit être mutuelle, c’est-à-dire acceptée librement par les deux parties. C’est seulement lorsque les consciences acceptent de se voir comme des égales qu’elles peuvent atteindre une reconnaissance véritable et authentique.

Ainsi, selon Hegel, l’humanité progresse vers une société où les individus ne cherchent plus à s’imposer par la force, mais à s’affirmer par un dialogue et un respect réciproques. Ce cheminement est celui de la philosophie et de l’histoire, qui tendent vers un idéal d’autonomie partagée et de liberté collective.