La justice comme principe d’équité

Une règle d’utilité collective

Selon Epicure, le juste est ce qui permet aux hommes de vivre ensemble sans se nuire mutuellement. Il considère que la justice est une convention sociale, établie pour assurer le bien commun. Ce qui est juste dans une société ne l’est pas nécessairement dans une autre, car la loi doit toujours répondre à l’utilité commune.

Une volonté collective

Pour Rousseau, la justice est indissociable de la volonté générale. Les lois sont justes lorsqu’elles sont formulées par la collectivité et appliquées à tous de manière égale. La justice ne doit donc pas être un simple règlement extérieur, mais le résultat d’un consensus social.

La justice, un idéal universel ou une construction humaine ?

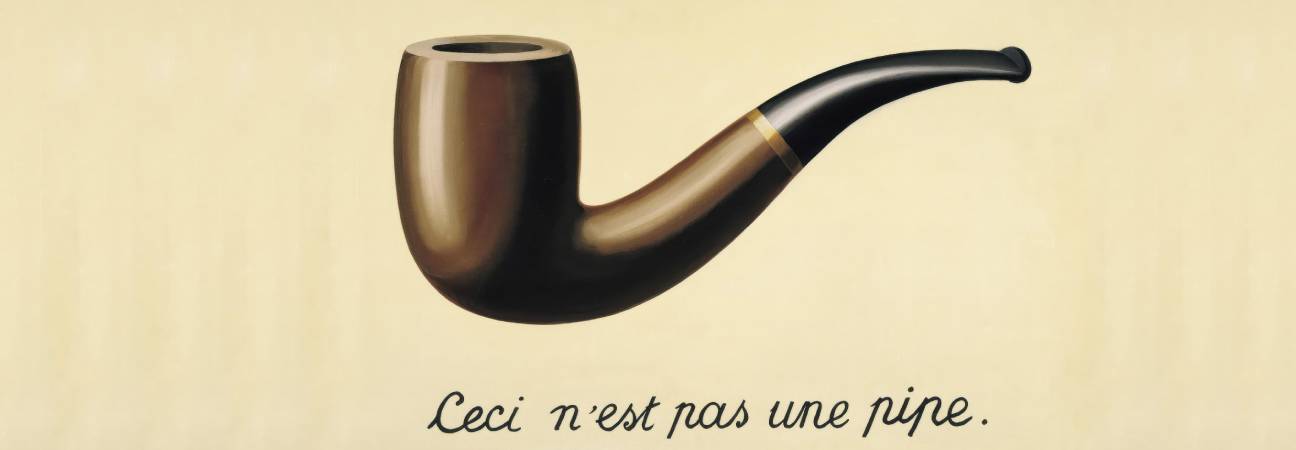

Un principe absolu ou relatif ?

La question se pose : le juste est-il universel ou relatif ? Certains philosophes, comme Platon, considèrent que la justice est une idée absolue, qui existe indépendamment des lois humaines. D’autres, comme Montesquieu, estiment que la justice varie selon les cultures et les époques, car elle est influencée par les normes sociales et politiques.

Le juste face à l’injustice

Un individu doit-il avoir subi l’injustice pour comprendre ce qui est juste ? Cette question soulève un paradoxe. Rousseau affirme que l’homme possède une conscience morale innée, qui lui permet de distinguer le bien du mal. En revanche, Marx et d’autres penseurs matérialistes soutiennent que la conscience de la justice émerge de l’expérience de l’oppression et des inégalités.

Le juste et le droit

La justice légale et la justice morale

Le droit positif repose sur des lois écrites, qui encadrent la justice dans une société. Mais une loi est-elle forcément juste ? L’histoire montre que certaines lois, bien que légales, ont été moralement injustes (comme la ségrégation raciale). Ainsi, des penseurs comme Kant insistent sur la distinction entre justice morale et justice légale.

La question de l’équité

La justice n’est pas seulement une affaire de conformité à la loi, mais aussi de répartition équitable des ressources et des opportunités. Rawls, par exemple, défend une théorie de la justice basée sur le principe de différence : une inégalité n’est acceptable que si elle bénéficie aux plus défavorisés.

Comment peut-on être juste ?

Une question d’intention et d’action

Être juste implique non seulement de suivre des règles, mais aussi d’être capable de juger avec impartialité et de faire preuve d’éthique. Aristote parle de la justice comme vertu, une disposition à agir de manière équilibrée en tenant compte des circonstances.

La justice sociale et individuelle

Dans nos sociétés modernes, être juste signifie aussi s’engager contre les inégalités et les discriminations. Les mouvements pour les droits civiques, les revendications féministes ou encore les luttes pour l’égalité économique sont autant d’expressions de cette quête de justice.

Le juste est donc une idée qui oscille entre valeurs morales, lois et engagement social. Il ne se réduit pas à une définition unique, mais dépend de notre capacité à comprendre et à appliquer des principes d’équité dans nos interactions quotidiennes.