Le contexte historique et politique de Cuba

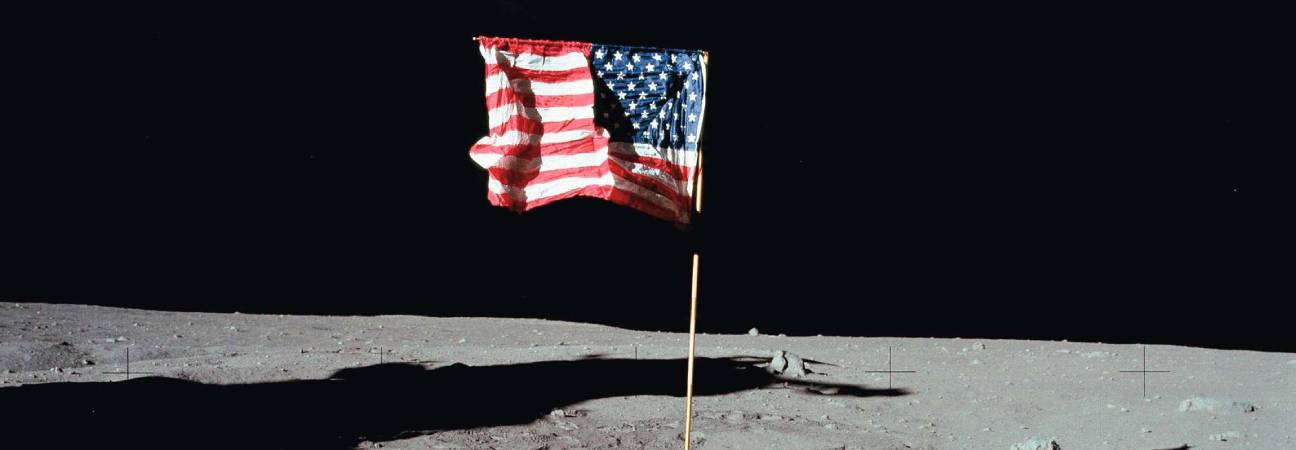

Cuba sous influence américaine

Au début du XXe siècle, Cuba obtient son indépendance après des siècles de domination espagnole. Pourtant, les États-Unis maintiennent une forte présence économique et politique sur l’île, notamment à travers le contrôle des ressources comme la canne à sucre. Pendant des décennies, Cuba devient une destination de loisirs pour les Américains et un terrain d’affaires pour les grandes entreprises américaines.

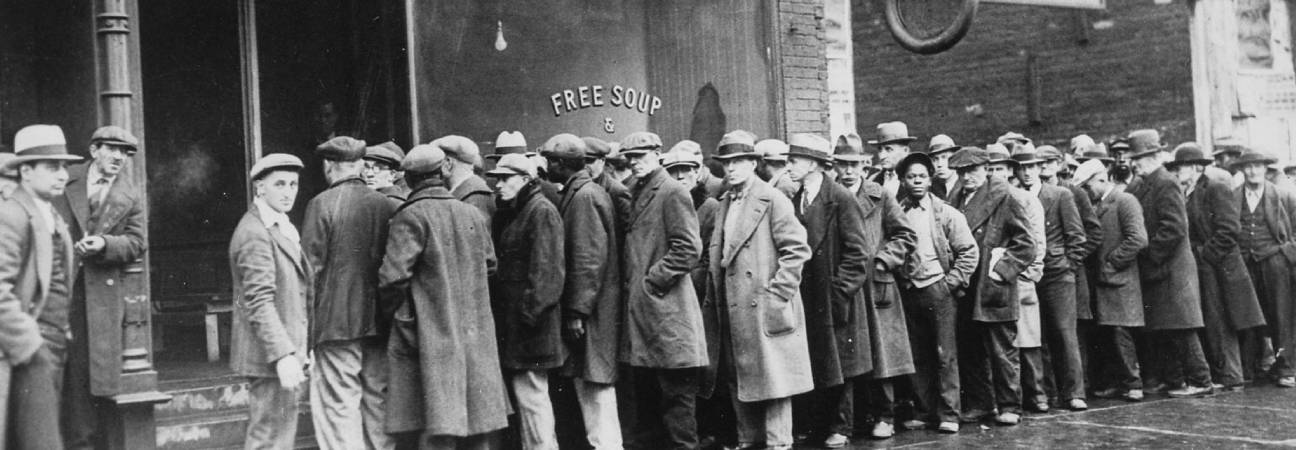

Sous la dictature de Fulgencio Batista, les inégalités éclatent : à côté des riches touristes et de la mafia américaine, la population rurale cubaine s’enfonce dans la pauvreté.

La révolution cubaine et Fidel Castro

En 1959, Fidel Castro, avec l’aide de figures emblématiques comme Che Guevara, renverse Batista. Le régime met en place des réformes agraires et nationalise les entreprises américaines. D’abord accueillie avec prudence par Washington, la révolution est vite perçue comme une menace. Les États-Unis imposent un embargo sur Cuba et cherchent à isoler le nouveau régime.

Le rapprochement entre Cuba et l’URSS

Le tournant vers le communisme

Face à l’hostilité américaine, Castro se tourne vers l’Union soviétique. Nikita Khrouchtchev y voit une opportunité : protéger Cuba et équilibrer la présence américaine en Europe. En échange de son soutien économique et militaire, Moscou obtient le droit d’installer des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 kilomètres des côtes américaines.

L’échec de la baie des Cochons

En avril 1961, la baie des Cochons est le théâtre d’une tentative ratée de débarquement d’opposants cubains soutenus par la CIA. Cet échec renforce la position de Castro et accentue son alliance avec l’URSS. Washington, humiliée, redouble d’efforts pour surveiller l’île.

La découverte des missiles

Les preuves américaines

Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 américain photographie des sites d’installation de missiles à Cuba. Ces clichés révèlent que des missiles balistiques soviétiques à tête nucléaire sont en cours de déploiement. Kennedy, informé deux jours plus tard, comprend immédiatement le danger : les États-Unis sont à portée de frappe nucléaire.

La réaction de Kennedy

Le président John Fitzgerald Kennedy convoque son Conseil de sécurité nationale. Deux options s’opposent : frapper militairement ou imposer un blocus naval pour empêcher l’arrivée de nouveaux missiles.

Le blocus de Cuba

L’annonce publique

Le 22 octobre 1962, Kennedy s’adresse à la nation à la télévision. Il annonce l’existence des missiles et le début d’une « quarantaine » militaire autour de Cuba. Tous les navires transportant du matériel militaire soviétique doivent être stoppés.

La tension maximale

Pendant plusieurs jours, le monde vit dans la peur d’une guerre nucléaire. Les forces armées américaines passent en alerte maximale. Des cargos soviétiques approchent de la zone de blocus. Un affrontement semble inévitable.

Les négociations secrètes

L’échange de lettres

Dans les coulisses, les émissaires américains et soviétiques échangent des messages. Le 26 octobre, Khrouchtchev envoie une première lettre à Kennedy, proposant de retirer les missiles en échange d’une promesse de non-invasion de Cuba. Le lendemain, une seconde lettre, plus exigeante, demande aussi le retrait des missiles américains de Turquie.

L’issue de la crise

Kennedy choisit de répondre à la première lettre et ignore la seconde. Le 28 octobre, Khrouchtchev annonce à la radio que l’URSS accepte de retirer ses missiles de Cuba.

Les conséquences de la crise

Un équilibre de la terreur reconnu

La crise a mis en évidence la vulnérabilité du monde face à la menace nucléaire. Elle entraîne la mise en place du téléphone rouge entre Washington et Moscou pour éviter de futures escalades. Cette ligne directe permet aux deux superpuissances de communiquer rapidement en cas de crise.

Les effets sur la politique intérieure

Kennedy en sort renforcé politiquement aux États-Unis. Il est vu comme l’homme ayant tenu tête aux Soviétiques. A contrario, Khrouchtchev perd en crédibilité à Moscou, et sera écarté du pouvoir en 1964.

Le sort de Cuba

Fidel Castro ressent une forme de trahison. Il n’a pas été consulté dans l’accord final. L’île reste sous embargo économique américain mais demeure une tête de pont communiste en Amérique latine.

La crise de Cuba dans la mémoire collective

Un symbole de la guerre froide

La crise est souvent considérée comme le moment le plus dangereux de la guerre froide. C’est aussi un tournant : après 1962, les deux camps entament une période de détente relative. L’objectif n’est plus d’écraser l’autre mais d’éviter un affrontement direct.

Les leçons de la crise

Les États-Unis et l’URSS comprennent que la communication et le contrôle des armements sont essentiels. Cela conduira quelques années plus tard à des traités importants comme le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) en 1968.

Les personnages clés

John Fitzgerald Kennedy

Kennedy joue un rôle central en maintenant un équilibre subtil entre fermeté et ouverture à la négociation. Son sang-froid est salué à travers le monde.

Nikita Khrouchtchev

Khrouchtchev tente un coup audacieux mais finit par reculer pour éviter une catastrophe mondiale. Sa volonté de dialogue sauve sans doute des millions de vies.

Fidel Castro

Bien qu’isolé dans les discussions, Castro confirme la place de Cuba comme acteur à part entière dans les tensions internationales.

Pourquoi la crise reste aussi importante aujourd’hui

La crise de Cuba est l’un des rares moments où le monde a vraiment frôlé l’apocalypse nucléaire. Elle rappelle que même dans des périodes de confrontation extrême, la négociation reste possible.

L’histoire de la crise de Cuba est à la fois un avertissement et une leçon d’espoir pour tous les événements internationaux qui suivront.